善光寺領一〇〇〇石は、長野村二五〇石、箱清水村二七四石余、七瀬川原村四〇六石余、平柴村六九石余から成立することをみた。ここでは、主としてこれら四ヵ村の行政区画や土地や貢租の制度などにふれながら、各村の行政上の特徴をみよう。

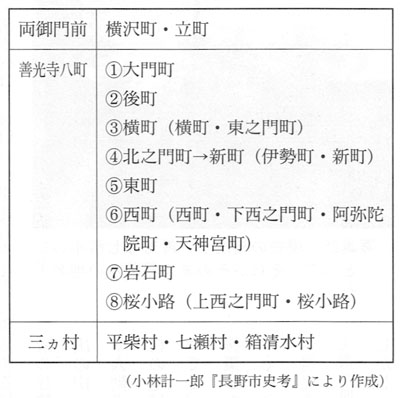

まず長野村からみよう。近世の善光寺町は、かつての堂庭(どうにわ)、現元善町の松屋旅館前にある堂跡地蔵尊の位置に建立されていた善光寺本堂(如来堂)を中心に発達した。その本堂が、宝永四年(一七〇七)現在の位置に移築され、寛延(かんえん)三年(一七五〇)三門が、宝暦二年(一七五二)仁王門が、宝暦九年経蔵が建立(こんりゅう)され、伽藍(がらん)配置が整備されていった。そのため、これら諸堂の建立費用を捻出するための出開帳(でがいちょう)がたびたび三都(江戸・京都・大坂)などでおこなわれた。その結果、善光寺信仰が全国にひろがり、善光寺への参拝客は急速に増加していった。それにともない、長野村内に発達した善光寺町も当初八町(岩石(がんぜき)町・後町・桜小路・横町・北之門町・東町・西町・大門町)からなりたっていたが、やがてそれぞれに枝町が発達していった(表3)。この善光寺八町の明和元年(一七六四)四月の人口は、四千五百余人を数えた。これに大勧進に直属する善光寺門前の横沢町八六〇人、大本願に直属する立町(たつまち)の二二二人などを加えると、善光寺町の総人口は六千余人となる。このほか、長野村の人口として六五人がある。このことは、長野村の地域内に門前町として発達した部分と村として残された部分とが混在していたことを意味する。

周知のように、長野村内に発達した善光寺町は、中世以来の門前町の要素と、慶長十六年(一六一一)に江戸幕府から北国(ほっこく)街道の伝馬宿(てんまじゅく)に指定されたことからくる宿場町の要素、市場の開催が許可されたことからくる市場町の要素がからみあってなりたつ。この三要素がからみあって近世善光寺町が拡大し、村としての長野村の要素をのみこんでゆく。事実、文化五年(一八〇八)・安政五年(一八五八)・元治元年(一八六四)の史料には、長野村の人口が書かれていない(四章一節一項「町民の戸口と役」参照)。しかし、長野村の呼称は、慶長六年の家康の善光寺あて寄進状にも、正保四年(一六四七)三月の「信濃国郷村帳」にも、元禄十五年(一七〇二)十二月と天保(てんぽう)五年(一八三四)十二月の「信濃国郷帳」にも明記される。このように、幕府の公式記録には記載されるが、善光寺領の庄屋の連判状などには長野村庄屋の名前は記載されない。たとえば、元禄十二年九月の「善光寺大勧進代官山崎藤兵衛帰任嘆願につき庄屋連判状」ともいうべき史料には、箱清水・七瀬川原・平柴の三ヵ村の庄屋名は記載されるが、長野村庄屋の名はなく、善光寺八町の庄屋の記載はある(箱清水 金井省三蔵)。それでは、長野村庄屋は存在しないのかというと、田畑の売買証文などには「長野村兼桜小路庄屋」という形式で記載される。長野村庄屋は長野村のうち町として発達していない土地の管理に関するときなど、その役割を発揮する。この長野村の庄屋は、代々桜小路(桜枝町)の庄屋が兼務するのがつねであった。

箱清水村は、長野村の東北方や北方に隣接する村である。現在の善光寺駒返り橋から東北方につながる横山城跡の丘陵地帯と、北にひろがる狭小な平坦(へいたん)地と、それにつながる大峰山の山の部分とからなる。したがって善光寺三門・経堂・鐘楼・本堂や大勧進など(これらの地は、かつてあった北之門町にあたる)はこの村の地域内にある。宝永四年(一七〇七)の善光寺本堂の再建にあたっては、北之門町を現在の新町の地に移し、その跡地に善光寺本堂を移築したため、広義では、箱清水村は北之門町の移動先の新町部分をふくめて考える場合がある。たとえば、文政七年(一八二四)四月の「善光寺八町三ヵ村庄屋祇園(ぎおん)祭礼先規通り執行願」の史料(『今井家文書』県立歴史館蔵)には、「新町・箱清水村兼庄屋平十郎」とある。しかし、日常は、箱清水村は新町をふくめない狭義の意味で使用されるし、また、新町も善光寺八町のなかに位置づけられる。

箱清水村の土地と貢租制度をみよう。天和(てんな)三年(一六八三)に寺領の総検地がおこなわれたが、それによると、箱清水村の石高は二六七石余で、そのうち居村(いむら)分が一五二石余、出作(でさく)分が一一五石余(『県史』⑦四四五)となる。居村分は箱清水村民が所持し、出作分(ふつうにいう入作(いりさく)にあたる)は善光寺町町人または善光寺寺内のものが箱清水村で田畑を所持するのを原則とした。出作は定免で六ッ五分(年貢率六割五分)、居村免は元文(げんぶん)年間(一七三六~四一)中野治兵衛が大勧進手代に就任以来三ッ四分であるが、定免ときまっていたわけではない(箱清水 金井省三蔵)。なお、新しく開墾した田畑は、居村分でも出作分扱いでもなく、切発(きりひらき)分として扱われる。たとえば、享和(きょうわ)二年(一八〇二)の箱清水村年貢籾(もみ)請取状(『県史』⑦四五七)では、箱清水村の年貢は籾一九四俵余が領主善光寺へ納入されている。その内訳として、居村分として籾一八六俵余、切発分として籾五俵余、善光寺が領民に種を貸した分の利息として籾二俵余が計上されているが、同村の出作分の年貢の記載はない。このことは、出作分の上納にたいしては箱清水村庄屋はほとんど権利義務をもたないことを示唆する。出作分は善光寺の直轄地であるから、出作分所持者は定免年貢六ッ五分の計算で善光寺へ直接納付することになる。

なお、この史料に記載されている俵は、善光寺領独特の俵の容量で寺俵とも大俵ともいわれ、一升二合五勺入りの枡(ます)を使用して一俵は四斗八升である。これは、幕府が公定した寛文京枡に換算すると一俵は六斗入りとなる。また、この村で使用されている田畑の丈量単位に刈(かり)・鋤(すき)がある。七瀬川原村では田一刈=七・五坪とみなされていることから、箱清水村においても七坪余にあたると考えられる。また、一丁鋤は、川中島地方では畑一五〇坪、高になおして五斗と考えられているので、箱清水村においてもその数字に近かったものと思われる。

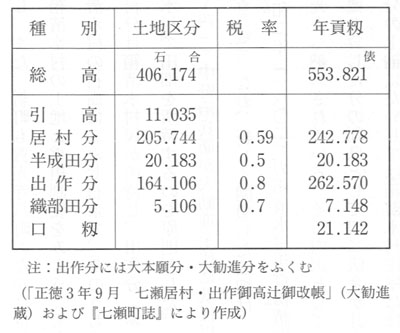

つぎに七瀬川原村をみよう。長野村と箱清水村とは隣接し、いわば寺領の中核的な存在であるのにたいし、この村は、長野村の東南に隣接する権堂村(幕府領、天保二年から松代藩預り所)をへだてて、その東南方に位置する、飛び領地である。その村名のように、かつて村のなかを裾花川の七つの瀬が流れていたといわれるが、すでに慶長六年で四〇六石余の石高があった(『市誌』⑬七一)から、裾花川のある程度の改修はすすんでいたものと思われる。伝承では、慶長八年松代城主となった松平忠輝の治政のとき、その家臣の花井吉成が裾花川筋の変更をほぼ現在のような流路に仕上げたとされている。七瀬川原村の田畑は、正徳(しょうとく)三年(一七一三)をみると、居村分二〇五石余(年貢率五割九分)、出作分一六四石余(八割)、半成田分二〇石余(五割)、織部田分五石余(七割)である。すでにみてきたように、居村分はもともとその村の村民が耕作する田であり、出作分は村外の人びとが耕作する田畑である。また、半成田分は税率五割であり、織部田分はかつて織部という人物がもっていた田畑であったという。出作分にたいし、居村分の税率が低いのは、居村分の耕作者は善光寺宿の伝馬役など、その村に課される雑税を負担したからである。なお、正徳三年の七瀬川原村の年貢籾は、五五三・八二一俵であることがわかる。籾一石は約五斗であるから年貢率は約六割八分にあたる(表4)。この年貢籾は大勧進と大本願とにそれぞれ納入される。年貢高と年貢率は江戸時代をとおしてほとんど変化がなかった。

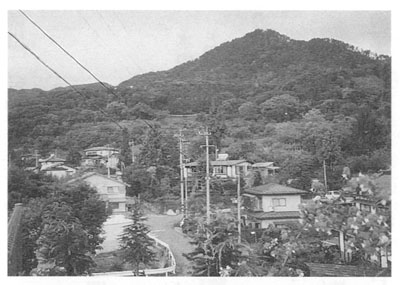

最後に平柴村をみよう。長野村の西南方にひろがる妻科村(松代領)と裾花川をへだてて隣接するこの村は、朝日山(旭山)の中腹の段丘上にひろがる。そのため水利の便に乏しく、畑作物を主体とする村として発達した。慶長八年十一月、朝日山が善光寺の造営料に指定されるにともない、小柴見村から分かれ六九石余の平柴村が発足した。この村人の主な仕事は、農作業に従事しながら朝日山の山見の指示により、木材を切りだし、それを運搬し、善光寺の諸堂の建て替えや補修に役立てることにあった。したがって山見の不当な課役への抵抗や、朝日山をめぐる小柴見村とのあいだの争いがしばしばおきた。宝暦三年の皆済目録をみると、村高は九〇石七斗二升八合、うち三石四斗余の引きがあり、実質残高八七石六斗八升九合余となっている。その内訳は、居村分が七四石三斗五升一合余(年貢率一ッ四分)、出作分が一二石九斗一升二合余(年貢率三ッ二分)、見出(みいだし)分(開発した分)が籾一二石六升三合余(年貢率二ッ一分)で、籾四三石一斗五合余を年貢として納付している(『安茂里史』)。寺領の他の三ヵ村に比較すると、居村分、出作分、見出分の年貢率がともに低くなっているのは、村の戸口にたいして耕地が少なかったためと考えられる。そのため、平柴村民は村外の荒木・中御所・市村(芹田)などに土地を求めて出作り耕作した。

なお、寺領の山については、六章二節四項「松代藩の御林と善光寺の御山」に記す。