まず、地頭からみよう。

初代藩主信之は、松代入封二年後の寛永元年(一六二四)正月から、上・中級家臣に地方(じかた)(土地)渡しの知行状を交付しはじめ、同年十月に集中的に交付した(『信史』24一七九~二〇六頁)。上田領において実施されていた地方知行制を松代領でも踏襲したものである。また、同年から地方知行の家臣に足軽を預けはじめ(『信史』24七三頁)、同十年と十四年の両年にそれが集中した(『信史』26五四~五五頁・27一三五~一七四頁)。家臣への地方渡しの知行状交付の具体例を、寛永元年十月の場合で二例みよう(『信史』24一八二・二〇〇頁)。

① 以上

九十石 上松村

右出(いだ)し置き候、なお奉公により加恩せしむべく候ものなり、依って件(くだん)の如し、

甲子(きのえね)(寛永元年)十月三日 (真田信之)御朱印

前嶋作左衛門殿

② 已上(いじょう)

五百五十八石八斗三升 東和田

百九石 梅木村之内

三十二石一斗七升 軽井沢村

合わせて七百石のところ出し置き候ものなり、

(寛永元年)十月三日 信之(花押)

小幡内膳(おばたないぜん)殿

①例は、家臣前嶋作左衛門がその知行地を水内郡上松村(三輪)一村で九〇石給付されている場合である。②例は、重臣小幡内膳(おばたないぜん)が水内郡東和田村(古牧)と同郡梅木村の一部(中条村)および更級郡軽井沢(かるいさわ)村(信更町)で、それぞれ五五八石八斗三升と一〇九石および三二石一斗七升の地方知行を交付されている場合である。このように地頭は、その知行地を一村のみで給付されるか、二村以上の複数村で分散給付されるかに分かれる。

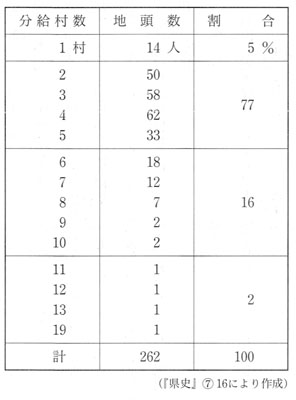

地頭知行地の分給村数の状況を、寛文元年(一六六一)の「真田幸道(ゆきみち)家中分限(ぶんげん)帳」(『県史』⑦一六)でみると、表8のようになる。この表からわかるように、地頭知行地の分給村数は二~五ヵ村のものが七七パーセントと圧倒的な割合を示し、六~一〇ヵ村のものが一六パーセントでこれにつぐ。一ヵ村は五パーセント、一一ヵ村以上は二パーセントにすぎない。この二パーセントのなかには水内郡桐原村(吉田)・更級郡芦の尻(あしのじり)村(大岡村)など一九ヵ村に知行地をもつ一三〇〇石取りの木村渡右衛門のような例があるが、これはきわめて珍しい場合であろう。このように、地頭の知行する対象は、数ヵ村に分散給付される傾向が強かったため、地頭知行地は松代藩の行政区画である山中と里郷の数ヵ村に分散して給付される傾向が強く、その配分はほぼ半々であった。これを郡別でみると、千曲川東岸地帯にあたる埴科・高井両郡に少なく、西岸地帯にあたる更級・水内両郡に圧倒的に多かった。このように、地頭の知行地が分散給付形態をとっていることは、松代藩の一地頭への地方渡しの方法が、平均物成免(ものなりめん)(年貢率)三ッ五分(三五パーセント)であり、知行高の三五パーセントの年貢収納ができるように複数村の村免を組みあわせる必要があったからであろう。したがって一地頭は、複数村を分散知行することが多かった。いいかえると、一人の百姓が複数の地頭に所属する場合があることになる。たとえば、嘉永六年(一八五三)に、水内郡南堀村(朝陽)の一百姓は七人の地頭に所属していた。

なお、地頭の知行高は最低は五〇石を原則とし、最高は寛文十二年で二一〇〇石、享保七年(一七二二)で一二〇〇石、天保二年(一八三一)で一四〇〇石となっている。地頭の人数は五〇~三〇〇石の階層が九二パーセントと大部分を占め、そのなかで、もっとも多い階層は一〇〇~一九九石である。知行高も五〇~三〇〇石の階層が七〇パーセントともっとも多く、そのうち最多階層は一〇〇石台である(『更級埴科地方誌』③上)。

さて、この松代藩の平均免三ッ五分物成渡しの政策は、地頭の年貢収納権を大幅に制限するのみならず、地頭の知行権を根本から制約するものであった。このように、地頭の知行権は限定されたものではあったが、そのなかでは、年貢徴収権が大きな要素を占めているので、それについてまずみよう。地頭は、その知行する村から村免(村に課される年貢率)にもとづいて本年貢を徴収するが、地頭の徴収する年貢率は、平均三ッ五分(三五パーセント)と限定されているため、三ッ五分をこえる年貢収納分は藩庫へ返納する。逆に年貢収納不足分は、藩庫の蔵米から不足俵として補給される。この平均三ッ五分物成渡しの方式は、明治二年(一八六九)の版籍奉還にいたるまでつづいた。なお、地頭の年貢徴収の対象は、知行地のなかにある本田畑のみに限定された。山林・河川・竹藪(やぶ)や新田畑は原則として蔵入地となり、地頭の年貢収納の対象から除外された。

また、地頭の家臣数は、文政九年(一八二六)、八代藩主真田幸貫のときの軍役定め(『県史』⑦六六)によると、五九石以下は従僕一人、一〇〇石以上は三人などときめられていた。さきに引用した小幡家の場合、寛永元年に七〇〇石で、従僕は二九人であった。半知借り上げが恒常化してくると、その数は計算上一四・五人となる。文久年中(一八六一~六四)の同家は五〇〇石取りで一五人(『県史』⑦八五)であった。この従僕のほか、勝手係などの用人が各地頭家に数人おり、家政を担当していたと思われる。