検地条目とは、幕府なり藩なりが配下の検地役人にあてて出した検地の施行細則で、検地のさい不正がないようにするため、調査の心得・方法・基準を示したものである。したがって、幕府領でも、松代藩や上田藩などの私領でも、検地をおこなうときは検地条目を必要とした。

延宝九年(天和(てんな)元年、一六八一)六月、越後騒動により二六万三〇〇〇石の高田藩主松平光長は改易になり、貞享(じょうきょう)二年(一六八五)十二月、稲葉正通(まさみち)が小田原(神奈川県小田原市)から一〇万三〇〇〇石で入封するまで高田領は一時幕府領となった。そのあいだの天和二年四月、幕府の命令により松平家旧領の頸城(くびき)・三島(さんとう)・刈羽(かりわ)・魚沼(うおぬま)四郡の検地がおこなわれた。松代藩(頸城郡関川以東担当)は、高島藩(頸城郡関川以西担当)や飯山藩(魚沼郡担当)や津軽(つがる)(青森県)の弘前(ひろさき)藩(刈羽・三島郡担当)の三藩とともにこの検地をおこなった。松代藩による検地は、木村縫右衛門を惣(そう)奉行に、一八一七人を動員して一ヵ月余にわたったが、このとき幕府が出した検地条目は二九ヵ条からなる。その主な条文は、①検地は、百姓の一生にかかわることであるから念をいれておこなう。②検地は六尺一分を一間とする二間竿を用い、一反三〇〇歩とする。百姓居屋敷の回りは一間幅で除く。③田畑とも上々・上・中・下・下々の五段階の位付けとする。屋敷地は上畑並みとする。④畑のうち、漆(うるし)・桑・楮(こうぞ)・茶畑は検地から除き、別に年貢を徴収する。⑤検地役人は正しく検地を実施する誓約をおこなう、などであった。

また、元禄二年(一六八九)、高遠藩主鳥居忠英(ただふさ)が能登(のと)国(石川県)へ移封され、高遠領は一時幕府領となり松本藩預かりとなった。翌三年、幕府は松代藩に高遠領全域にわたる検地を命じた。藩は望月監物(けんもつ)を惣奉行に、大奉行二人、竿手奉行四二人をふくむ総数七一四人を二七手に分けて検地をおこなった。この高遠検地は、完備された検地条目にもとづき、これ以前の検地を御破算にして幕府が私領にたいしておこなった本格的な検地であった。この検地をふまえて幕府は元禄七年飛騨(ひだ)一国の惣検地をおこなった。いわば幕府にとって重要なテストケースで(北原真人「高遠検地の諸問題」)、以後の幕府検地は、この高遠領検地条目に準拠する。このように元禄三年の検地条目はこれまでの検地条目の集大成であった。これは、個々の条文がきわめて具体的で精細な記述になっており、とくに現地の実情に即した精密な丈量を求めていることがわかる。

高遠領検地条目の主な条文はつぎのとおりである。①検地にあたっては、惣奉行以下諸役人はすべて起請文(きしょうもん)を記し公平におこなう。縄目に伸び縮みがなく、百姓のついえにならぬよう、また作毛を踏み荒らさぬようにおこなうこと。②検地は一間=六尺一分の二間竿で検地し、一反三〇〇歩とすること。③田畑位付けは、おおかたは上・中・下の三段階とする。地面で取り分のよいところを上々田とする。ところによっては藺田(いぐさだ)・麻田などをたてる。地味(ちみ)の悪いところは下々田あるいは山田・砂田・谷田(やちだ)とする。畑は、上々畑・麻畑・茶畑・下々畑・山畑・焼畑・砂畑などとする。屋敷地の石盛は古来よりの上畑並みとする。石盛はおおかた二ッ下がりとするが、場所によっては二ッ下がりにこだわらない。百姓居屋敷の回りは一間幅で検地から除く。④畑方の検地のとき、畑の回りに漆・桑・楮・茶の木が植えられてあって、それらが石高に入っている場合は、その分を見計らい、畑地から除く。もちろん、漆・桑・楮・茶などの畑を新規に石高に入れるべきところは、吟味のうえ入れて差しつかえない、などであった。なお、このときの検地で、表高三万二〇〇石だった高遠領は、一挙に三万九三二七石となり、大幅に石高が打ちだされた。元禄四年、摂津国(大阪府)から内藤清枚(きよかず)が三万三〇〇〇石をもって高遠に封(ほう)ぜられると、残りの六三二七石の筑摩郡洗馬(せば)郷一三ヵ村は幕府領に編入され松本藩預かりとなった。

その後の幕府の検地条目で、注目すべきものに、三二ヵ条からなる享保十一年(一七二六)の新田検地条目がある。この条目は、享保七、八年を境に幕府の新田政策が大きく転換して、大規模な町人請負新田などが開かれてきたことに対応して発布されたものである。

このような幕府の検地条目と対応しながら、各藩の検地条目も制定されていった。松代藩の場合、領内で独自に作成した検地条目には、正徳(しょうとく)二年(一七一二)の「御検地条々」、宝暦十三年(一七六三)の「検地掟(おきて)」、文政三年(一八二〇)の「地押検地掟」、文政十三年の「地改定書」(『県史』⑦二〇二)などがある。正徳二年のものは、更級郡若宮・同郡須坂・埴科郡小船山(戸倉町)と両郡中(更埴市)の各村に実施されたものであり、宝暦十三年のものは、更級郡新田川合村(芹田)など一三ヵ村を対象としたものである。また、文政三年のものは、松代町東部の村々に実施したものである。ここでは、検地条目としてはもっとも整った形のものといわれる(『更級埴科地方誌』③上)宝暦十三年の検地掟一六ヵ条の主な項目を紹介しよう。

①田畑はいつまでも同じ状態ではないので、百姓が難儀におよび検地を要請してきたときは実施する。

②寛文六年(一六六六)の検地帳は百姓が心任せに作成したところもあるようなので、地形(じかた)相応に石高を明細に改め、百姓の持ち高を詮議する必要がある。

③幕府の石盛・位付けは五段階(上々田・上田・中田・下田・下々田)であるが、当藩ではお情けとして上々田の位付けはなくし、下々田にもおよばない薄地である山田・沢田・稗田(ひえた)・石原田・砂田・河原田・谷地(やち)田・山畑・砂畑・荒畑を異名田畑として格付けし、石盛を下げることにする。

④検地に使用する竿は、幕府は一間=六尺一分の二間竿であるが、当藩ではお情けとして一間=六尺五寸の二間竿を使用し、一反三〇〇歩とする。

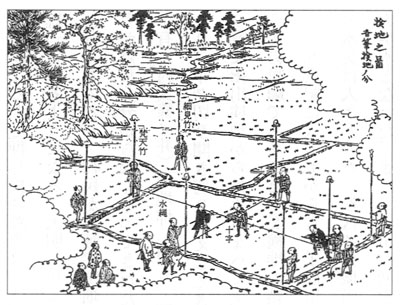

⑤田畑を上・中・下などに分ける位付けは、公平になるようにする。そのため、その村に着いたら肝煎(きもいり)・組頭・長百姓に案内させ耕地を残らず見分し、総役人で相談して村の田畑の大体の位付けの大図面を作成しておいてから、一筆ごとの地押し検地をおこなう。

⑥検地のとき、寛文検地帳にもとづいて本田・新田ともに一筆ごとに立て札をたて、石高・名所(みょうしょ)を書いておく。新田については免(めん)(年貢率)いくつ、何々新田と記して各田畑に札を立てさせ、検地帳作成の基礎台帳となる野帳(のちょう)にも書きとめ、立て札には肝煎の印形を加える。勘定役吟味のとき、その立て札と野帳とを引きあわせる。

⑦多少によらず隠しおいた田畑があった場合は、仕置き(刑罰)を申しつけるので、百姓によくよく申しふくめておくとともに、検地前に肝煎・組頭と案内のものに命じて、不正なことをしないという誓いの神文(しんもん)(起請文)を提出させる。

宝暦十三年の検地掟は、これら主文の「検地掟」のほかに、「元〆方(もとじめかた)へ掟、郡奉行より御渡しのこと」一一ヵ条、「御勘定誓書前書」四ヵ条、「検地見習ならびに書役(かきやく)の者竿(さお)手付け人誓書」六ヵ条、「竿手御足軽掟」二ヵ条、「案内の者神文前書」四ヵ条、「案内の者証文」、「沖付帳借用の節証文」、「寺社除地証文」、「世話役誓書前書」七ヵ条、「検地御賄い定法」の付帯条目があった。藩にとって検地は支配の根幹をなすきわめて大切なことであるので、その規定は細かくきびしいものであった。

文政十三年三月の「地改め定書」は六ヵ条で、その内容はつぎのとおりである。①先竿・跡改めとも朝六ッ半時(午前七時ごろ)に出て、夕七ッ時(午後四時ごろ)にしまうまで、名主はじめ案内のもの・人足までも刻限におくれないよう努めること。②村人の所持地の改め方法は、村役人はじめ案内のものと申しあわせ、手続きに支障のないように所持者別に立て札をたて、その検地現場において村人に改めをうけさせること。③そのさい、耕作場が踏み荒らされぬようにすること。④伺いたいことや願いのある場合は、役人・頭立は小前惣代を一人召しつれること。また、小前百姓は頭立のうち一人を同道して訴え、小前百姓だけで申しでることは固く禁ずる。⑤かねて申し渡しておいたように案内のものなどは、御用中はかたく酒を禁ずる。⑥境の杭(くい)である榜示(ぼうじ)をもつものは、藩の指図を守ること。心得違いで改め方の目を忍んで榜示を動かした場合は、お咎(とが)めがあるからその旨を心得ること。

この六ヵ条のなかでは、とくに④に注目したい。この条文がこの時期にあらわれてきた背景には、一九世紀に入って小前層がいちだんと村内で発言権を増し、村役人・頭立層との対立を顕著にしてきたことがある。事実、文政二年十二月に、水内郡風間村(大豆島)で、「当村の本田・新田が年ごとに衰え、作柄もよくなく難渋してきた場所もでてきた」ので松代藩代官所に地押し検地を嘆願することになったが、この地押し検地の実施時期をめぐって来春とする村役人・頭立層と本年秋と主張する小前層とがするどく対立する事件がおきている(風間共有)。両者の対立は、たんに風間村一村のみの現象ではなく、他の村々にも広くみられたことであった。文政十三年の検地条目は、このような時代を敏感に反映したものといえよう。