元和元年(一六一五)の松平忠輝蟄居(ちっきょ)後、須坂藩が成立した。藩祖堀淡路守直重(あわじのかみなおしげ)の父祖は、尾張中島(なかしま)郡奥田(愛知県稲沢市)の出で、本姓は奥田である。父監物直政(けんもつなおまさ)は織田・豊臣系大名堀秀政に仕え、堀姓を名乗ることを許される。直重は直政の三男で、次男直寄は慶長十五年(一六一〇)飯山に入り元和二年越後長岡に転じた。五男直之(なおゆき)は越後椎谷(しいや)(新潟県柏崎市)藩祖となり、以後幕末まで代々つづく。

堀直重は、慶長五年上杉景勝征討や上田城の真田昌幸攻めにしたがって功を認められる。翌六年下総(しもうさ)国(千葉県)香取(かとり)郡矢作に二〇〇〇石を給され、十五年に信濃国高井郡内で六〇〇〇石を加増される。さらに元和元年、大坂の陣の功績により高井郡四〇五三石を加封され、あわせて一万二〇五三石の大名となった。翌二年に直政のあとを長男大学(のち淡路守)直升(なおます)が相続し、そのさい矢作領二〇〇〇石は弟三人に分知した。直升は高井郡一万五三石を領し、高井郡須坂村(須坂市)に居館をもうけ、以後堀氏は幕末までつづく。支配領域は、須坂市域の須坂・灰野・野辺・八重森・高梨・坂田・塩川・沼目(ぬまめ)・小島・小山・日滝・五閑(ごかん)と、長野市域の綿内(若穂)の計一三ヵ村である。

須坂藩政の基盤は、直升の代におこなわれた検地によって固められた。慶長三年の太閤(たいこう)検地、同七年の森忠政の検地を基礎とした地詰(じづめ)検地で、村々に残された検地帳から、元和六~七年(一六二〇~二一)と寛永四~七年(一六二七~三〇)の二期にわたって実施されたことがわかる。綿内村の検地は、寛永六年七月から八月にかけておこなわれ、田畑合わせて三一四町余が丈量された。

寛永十一年、直升は代官東方五郎右衛門を通じて綿内村百姓中にあてて定書を出して、領内支配を固めていった(『県史』⑧一一七)。村高二九六七石余(元禄郷帳)の領内随一の大村、綿内村は、いくつかの組に分けられて、三人の名主が置かれていた。文政二年(一八一九)の「御種籾借用証文」には、名主三人、長(おさ)百姓一人、百姓代一人に、二七組の組頭二七人が連署している。名主は、須坂領では松代領同様に長く肝煎(きもいり)とよんでいたが、宝暦年間(一七五一~六四)に名主と改称した。

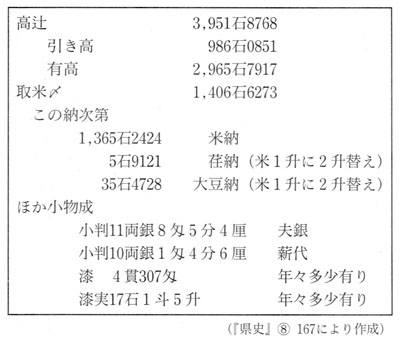

元禄三年(一六九〇)の免相帳(『県史』⑧一六七)によると、綿内村の年貢は表20のようである。千曲川氾濫原(はんらんげん)にある村であるから、引き高のうちの九五パーセント、九三三石三斗八升四合六勺は「年々川成(かわなり)」である。田方年貢率の五ッ四分(五四パーセント)は領内では最高で、平均四ッ七分二厘も高率である。本途物成(ほんとものなり)は、米納が九七パーセント、荏(え)納〇・四パーセント、大豆納二・五パーセントであった。小物成の夫銀と薪代は貨幣納であるが、漆と漆実(蝋(ろう)の原料)は現物納で年々増減があった。

近世中期に、藩財政はいちじるしく窮乏する。宝暦三年、藩は綿内村小林仙六・小林仙右衛門に才覚金賞詞と年貢永免証文をあたえた。藩財政が不如意のところ御勝手役をつとめ、これまでに一万三〇〇両を才覚してくれたが、昨年は藩主が伏見奉行をつとめたことによりさらに財政は窮迫したところ、御用金一五〇〇両を才覚し、さらに本年も七〇〇両を用立ててくれたと賞されている。第九代藩主直皓(なおてる)は天明四年(一七八四)、八代直郷(なおさと)の臨終にあたって養子となるが、天明飢饉に加えて、駿府城加番・呉服橋御門番・大坂加番・二条城在番など幕府の課役があいつぎ、出費がかさんだ。直皓は寛政二年(一七九〇)八月、三三ヵ条にわたる詳細な領内法度を出して、領内の商工業・風俗・生活・政治など各方面からの領内取り締まりにのりだした。また、財政立て直し策として、綿内村の堀内五十治(いそじ)、小山村(須坂市)の田中新十郎ら豪農商五人を御用達商人に任命して、藩の年貢籾を払い下げるかわりに、才覚金を調達させている。