善光寺本尊の流転中に荒廃した善光寺門前町は、すでにみたように、慶長(けいちょう)三年(一五九八)豊臣秀吉が本尊を信濃の旧地にかえし、徳川家康が同六年に寺領一〇〇〇石を寄進して復興の緒についた。慶長十六年には門前に善光寺宿が正規にもうけられた。寺領は当初、長野村二五〇石をはじめ箱清水村・七瀬川原村・三輪村のうちであったが、正保(しょうほう)二年(一六四五)に三輪村にかえて平柴村が善光寺領となる。

善光寺門前の長野村のなかには、善光寺平の遠近から人が集まってきてしだいに町並みが形成され、八町・両御門前として整備されるにいたった。両御門前は横沢町と立(たつ)町である。横沢町は大勧進に、立町は大本願に直属する町で、屋敷役は寺関係のものにかぎられている。八町は、大門町・後町(ごちょう)・横町・北之門町(善光寺本堂造営のさい新町・伊勢町にかわる)・東町(東之門町・武井をふくむ)・西町(阿弥陀院(あみだいん)町・西之門町・天神宮町をふくむ)・岩石(がんぜき)町・桜小路(狐池(きつねいけ)・上西之門町をふくむ)である。八町は宿場町としての宿役を負担し、寺役の一部を負い、そして対領主的・対外的問題が生じたような場合には、八町庄屋が文書(もんじょ)に連判するなど八町連合を形づくって活動する。八町の各町も当初は領主の上からの介入があって設定されたものかもしれないが、領主とも対抗するなかで、自治的都市としての性格・機能を強めてきているといえよう。

ざっと以上のように成立した善光寺町の機能と構成にかかわる諸局面のうち、寺社領の成立(一章四節)、政治的支配(三章)のことは既述されており、宿駅の面は後述される(七章)。また、十二斎(じゅうにさい)定期市から常設店舗への展開、八町の外への町域拡大などをもたらす商業都市としての面(『市誌』④八章)や、町々の共同体としての社寺祭礼、町民個人としての文芸その他文化活動(同十一章)のことは、次巻で記述される。この節では、これら以外の町の姿と町民の生活にかかわることがらを取りあつかうこととする。ただし、これらの章節と重複を避けがたいところがあることをお断わりしておきたい。

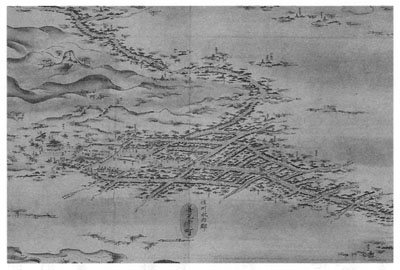

善光寺町の発達は戸口(家数・人数)に端的にあらわれるが、善光寺町の戸口の変化を系統的に明らかにすることは史料不足のためむずかしい。近世前期の寛永(かんえい)十六年(一六三九)、大勧進代官円喜の非法を幕府寺社奉行に訴えた下大門町の訴状(『信史』27四五九~四六二頁)は、「御門前の家数、前々には七、八百間(軒)余御座候ところに、円喜斎御代官なられ候このかた、只今は家も退転つかまつり、四百間ほどに罷(まか)りなり」と記している。円喜以前の七、八百軒ほどから、四〇〇軒ほどに減ってしまったという。これを記載のとおりと受けとり、仮に一軒平均を五人とすれば、人口にして三五〇〇~四〇〇〇人ほどから二〇〇〇人ほどへ減少したということになる。これほど激減したかどうかはわからないが、寛永十六年現在四〇〇軒ほど(二〇〇〇人ほど)だったというのは、寺社奉行所の吟味にたえうるものでなければならないからほぼ確かな数値であろう。この戸口数から想定されるのは、八町を南北につらぬく北国街道沿いの表通りにもまだ田畑のままの空白地が多く存在し、まして町裏へ回ればひろがる田園のあちこちに農家が点在しているといった「七農三商」(『長野繁昌記』明治三十七年刊)の景観である。

このような江戸前期の町の景観が大きく変化するのは、貨幣経済が浸透してくる江戸中期の一七世紀末から一八世紀を通じてのころからであろう。人と物の交流が格段に活発化して、善光寺町の門前町、宿場町、市場・商業町、文化芸能の中心地のいずれの機能の面でも大きく発達し、これによって町々の戸口は増大してくる。

町だけの人口を知りうる年は少ないので、まず、箱清水・平柴・七瀬三ヵ村をふくむ善光寺領全体の人口を見ておくと表1のようである。一七世紀前半の二〇〇〇人台程度から出発した人口が、若干の起伏はともなうが、一八世紀前半には五〇〇〇人の大台に乗り、後半には六五〇〇人台にのぼる。一九世紀に入ると七〇〇〇人台後半から八〇〇〇人台にもおよぶ。これは、村方の一〇〇〇人前後をふくんだ数値であるが、その反面、もとになっている宗門人別改めで数え二歳未満を対象外としていること、宗門改めに登録しない浮動的人数が都市には少なくないことがある。さらには、他領の権堂村や妻科村の後町・新田・石堂三組、問御所村などが事実上「善光寺町」の一角を形づくってきていることも考慮に入れるならば、江戸後期における広義の「善光寺町」人口は一万人に近かったと考えられる。

各町別の人口が知られるのは、表2の各年次である。表のうち、「えた」・「ひにん」については第六節で記述する。表1・2の双方を照らしあわせると、ほんらいの善光寺町である八町の人口が最大に達したのは、文化・文政期(一八〇四~三〇)ごろとみてよく、そのあとはやや停滞ないし微減しているようである。これは天保飢饉(てんぽうききん)による打撃が都市部に大きかったうえに、町つづき地の商工業活動が活発化して営業をうばわれたため、八町の繁栄にかげりがさしてきたことをも示していると思われる。

戸口の変化は善光寺町の景観を変える。江戸前期には、先にふれたとおり、町並みがつづいて家屋敷で埋まっているという状況からはいまだほど遠い姿であったにちがいない。『長野市史』(大正十四年刊)は、「善光寺町は慶長の古(いにしえ)より、町々の位置はさほど変化なけれど、その表通りの家数も少なく、裏尻(じり)はもちろん畑地にて、裏屋はほとんどなかりしならん」としている。また同書は、戸口が増して表通りには家並みが連なってくる中期以降でもなお、「大勧進(だいかんじん)日記」(元善町 大勧進蔵)に、延享(えんきょう)二年(一七四五)にいたっても町民総出で善光寺本堂裏に出没する猪(いのしし)・鹿(しか)を追いはらった記事があり、また文化五年(一八〇八)に箱清水村が「善光寺裏山の花岡平一帯の御林に藪(やぶ)が生い茂って猪・鹿ならびに獣の類がおびただしくこもり、雪が消えると田畑の麦を食い散らす。上松村・滝村(上松村枝郷)からも強い苦情が出ている。伐りはらって畑とし、御請林(おうけばやし)の形で山年貢を納めたい」と願いでて許されたことをあげる。そして、雪の夜に狐(きつね)・狸(たぬき)が町内を徘徊(はいかい)したり狼(おおかみ)の遠吠えを聞くこともあったであろうとしている。なお、『長野繁昌記(はんじょうき)』は、武井神社には貉(むじな)の大入道があらわれ、仁王門内に狐火の行列がみられたとする。ともかく、一面に人家が密集するようになる近代の町並みとのちがいは、江戸後期にもなおつづいていた。

立ちならぶ家屋のようすも、近代とは大きく異なっていた。一般に信州では、江戸前期から中期にかけて、掘っ立て柱の家からしだいに置き石の上に柱を立てる姿にかわるが、ほとんど平屋で、家の屋根は草葺(ぶ)き(萱(かや)・麦藁(むぎわら)葺き)か板葺き、家のなかも間仕切りが少なく、土間が主で、板敷きの間が一部屋ある程度であった。窓や襖(ふすま)・障子も少なかった。善光寺町でも、本陣・問屋・旅籠(はたご)などを除けば、そうした姿がふつうであったはずである。家屋構造が大きく変わってきて、礎石の上に柱を立て、間仕切りをおこない、二階建てが増し、屋根に瓦を葺き、畳敷きの部屋ももうけるといった姿に移りかわりはじめるのは、一八世紀に入ってからであろう。一八世紀半ばすぎの宝暦大火を機に、領主が町家の「塗屋(ぬりや)」づくりを強くすすめたこともあって(後述)、一九世紀にかけて明治以降の近代へとつながる家屋構造に変わってくるが、かといって近代の長野市の景観から単純に類推したイメージでは、当時の実態から離れてしまう懸念がある。

文政八年(一八二五)初刊の『諸国道中商人鑑(あきうどかがみ) 中山道・善光寺之部』が描く善光寺町の名ある商家は、広壮な家屋をもつ。いずれも二階建ての権堂町の水茶屋は、描かれる八軒とも総瓦葺き、総畳敷きである。しかし、目抜き通りに並ぶ商家でも、瓦葺きぞろいであったわけではなかった。東横町の茶・醤油(しょうゆ)・綿・笠類を商い酒造家でもある藤屋茂右衛門家は、二階づくりの広い店もいくつもの土蔵も瓦葺きだが、酒造場は板葺きである。問屋・検断をつとめる大門町の小野善兵衛家の大きな二階建ては、破風(はふ)つきの一階の屋根は瓦葺きだが、二階屋根は板葺きであり、同町の旅籠ふぢや平左衛門家も一階瓦、二階板葺きである。同じ大門町で商人宿と地綿の卸・小売を営む池田屋六右衛門家は、一階二階とも板葺きだったし、仁王門内で薬・鼻紙・煙草等々を商う玉屋清四郎家は平屋の板葺き屋根であった。また、これらの家々の表から見える場所は畳が敷かれているが、問屋・本陣・水茶屋・旅籠などを別として、家の内部にはまだ土間や板敷きの間が多かったにちがいない。

天保十四年(一八四三)に著わされた『善光寺道名所図会(ずえ)』には、「善光寺宿駅繁花茶店の図」が描かれているが、どの茶店も草葺き屋根で庇(ひさし)部分のみが板葺き、礎石なしで根板に柱を立て、客は土間に入る。弘化(こうか)四年(一八四七)の善光寺地震の惨状を権堂村名主の永井善左衛門が書きとどめた『地震後世俗話之種』(箱清水 永井幸江蔵)には、震災前の町の姿も描かれている。北国街道に面した表通りは家並みがつづくが、家々の屋根は瓦と板または草葺きが入りまじっているようにみえ、二階建てより平屋のほうが多いようである。なお、この時期には、善光寺八町から南の北国街道沿いに妻科村内の後町・新田・石堂の三組、問御所村などの家並みが切れ目なしにつづくが、多くは平屋の板・草葺きにみえる。そして、表通りから一歩裏へ入れば、一面に田畑がひろがり、ここかしこに点在する農家はすべて平屋の草屋根であり、掘っ立て柱の家も残っているように見うけられる。

宝暦大火のあと町家に「塗屋」をすすめた大勧進自身が、萱葺き屋根から瓦屋根にあらためたのは、嘉永六年(一八五三)にくだってであった。大本願のほうは宝暦元年(一七五一)の大火で焼け、弘化四年の善光寺地震でも焼けたが、大勧進は焼けずにすんでいた。このため家屋構造の改善がおくれていたのだろうが、嘉永五年十二月の失火で大部分を焼失した。翌年寛永寺役人へ届けでた文書(もんじょ)で、「従前萱屋のところ、火の用心宜(よろ)しからず、その上見込み(外見)も甚だ見苦しく候につき、このたび残らず瓦屋にいたし候」と述べている。また、三寺中(衆徒(しゅうと)・妻戸(つまど)・中衆(なかしゅう))も、寛延(かんえん)四年(宝暦元年)の大火で二九院坊が焼失したけれども、多くはまた萱屋で復旧されたらしく古い家屋を残していた。天保十二年(一八四一)の調査によると、瓦屋でなく萱葺きのままだったところが、衆徒二一院のうち一六院、中衆一五坊中一〇坊、妻戸一〇坊中七坊あった(『長野市史』)。瓦葺きにかわったのは善光寺地震で倒壊、焼亡したあとである。

このように江戸後期の一八世紀末から一九世紀にかけての善光寺町では、町々の家屋のつくりは二階建て、瓦葺きの増加に代表されるように目ざましい変化をとげるが、それでも大勧進・三寺中ですら萱葺きのままだったぐらいであって、表通り以外の町家には古くからの礎石なし、土間中心、平家建ての板葺き・草葺きといった家屋も多く残っていたといえる。この景観が一変するのは、善光寺地震で家々が倒れ尽くし焼け尽くしたあとのことである。表通りの商家はほとんど二階建てとなり、しっかりした礎石の上に堅固に柱を立てて組み、土蔵づくり風に壁を厚く塗りかため、瓦を葺くといった、こんにちでも部分的には目にすることのできる家並み景観はこのとき成立したということができる。ただし、表通り以外の町々や数多かった店(たな)借り人(次項参照)の家々では、まだそのような家屋は多くなかったであろう。