松代城下町は近世を通じて、幾度となく水災と火災にみまわれた。水災は千曲川と城下を流れる神田川・関屋川の氾濫(はんらん)で生じる。近世最大の水害は寛保(かんぽう)二年(一七四二)の戌(いぬ)の満水で、城内にも六尺(約一八〇センチメートル)から一丈(じょう)(約三メートル)もの浸水があり、これを機会に城の間際を流れていた千曲川を新河道をつくって引き離す瀬直し事業がおこなわれた。水災については後述する(『市誌』④九章「水害と諸災害」)。

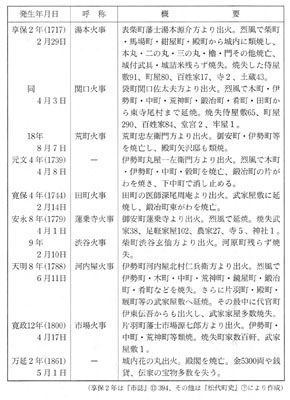

火災もしばしば発生した。天保二年(一八三一)から同十四年までのあいだだけで、城下町および隣接村で計四五回の火事がおこっている(『松代藩庁と記録』)。家屋の密集している町場のつねとして、大火にいたることも少なくなかった。災害規模のとくに大きなものでも一〇回生じている(表18)。このうち、享保(きょうほう)二年(一七一七)にあいついでおこった湯本火事・関口火事、元文(げんぶん)四年(一七三九)の出火、天明八年(一七八八)の河内屋火事などは、町八町の大半を焼亡する大火となった。

島原の乱の最中の寛永十五年(一六三八)二月五日、在府の真田信之は国元の小野采女(うねめ)ら四人に書状を送り、「そのもと城内火の用心堅く申し付けらるべく候」と指示した。同時に、大熊靭負(ゆきえ)ら四人への書状では、「そのもと城内・城外火の用心堅く申し付けらるべく候」と命じた(「大鋒院殿(たいほういんでん)御事蹟稿」『新史叢』⑯)。年次不詳の国元あて信之指示書では、「昼夜火の用心油断すべからず候、付(つけた)り、煙草いろりの際(きわ)にては苦しからず候、そのほか座敷・台所にてむざと吸い候わば、堅く無用の由申し付くべき事」と具体的である(同前)。藩主をはじめ、藩の防火に関する関心は当然ながら早くから高かった。

元禄六年(一六九三)の家中役職のなかに、「火消」役の玉川左門(六〇〇石)・原民部(みんぶ)(六〇〇石)・袮津舎人(ねつとねり)(八〇〇石)・矢沢修理(しゅり)(三〇〇石)・河原八郎左衛門(禄高不詳)がみられる(「松代古代御日記書拔其外書類写」『浦野家文書』長野市博蔵)。これは松代城や武家屋敷の火消し担当であろうが、上級藩士五人を任命している。町人町の火消しについても、町奉行に厳重に履行させたはずである。宝永二年(一七〇五)の「家老日記」(『松代真田家文書』国立史料館蔵)のなかに、家老が指示したつぎの諸箇条がみられる(抜粋)。

五月十八日

一当町火の用心、自身番申し付け、急度(きっと)相廻り候様に申し付くべきむね、寺内権右衛門方へ申し渡し候、

五月二十五日

一兼ねて申し渡し候通り、町中火の用心ずいぶん油断なく、所々肝煎(きもいり)・町年寄方へ申し付け、再々(さいさい)打ち廻り申し付け、水溜桶(みずためおけ)何様なる水風呂になりとも溜め置き候様急度申し付けらるべく候、急火の節は水これなく候ては湿(しめ)し候儀もなり難く候、この段よくよく申し付けらるべく候むね、三人の町奉行へ申し渡し候、

六月十九日

一祭礼(祇園祭礼)両日の内御家中へ火廻り、組頭両人ならびに足軽両人、家毎へ相廻り火廻り急度申し付くべきむね、窪田新平方へ申し渡し候、

一町中裏町まで火廻りきびしく申し付け、尤(もっと)も祭礼の節不作法これなき様、町同心重く相廻り申し付くべきむね、矢嶋源右衛門方へ申し渡し候、

七月七日

一盆中例のごとく町中・近郷相撲停止(すもうちょうじ)、そのほか人集め申さず候様申し付くべきむね、尤も町中火の用心旁(かたがた)町同心切々相廻り申し付けられ候様、

「自身番」とか「水溜桶」とかが新たに申しつけたととれる文脈で書かれているから、本格的な制度化が始まったのはこのころなのであろう。江戸後期にくだって、安政七年(万延(まんえん)元年、一八六〇)の町八町御条目には、「常々火の用心念を入れ、もし出火の節は町内近所の男女有り次第、他町の者寄らざるうちに火元へ駆けつけ、消し留め申すべく候、火消道具常々心懸け置き持参致すべき事」とある(『市誌』⑬二三七)。

このようにして水溜桶、火消道具などが常置され、町内の番所に詰めて火の用心にあたる自身番の順番や、いざというときに火消に駆けつける人数が決められ、そのとき身につける火消腰札が常備される。文化四年(一八〇七)、荒神町が町奉行同心衆に提出した自身番人別書上帳(『市誌』⑬一九二)によると、大家六〇人、借屋四人が交替制で自身番をつとめている。

同じ文化四年の荒神町「火消道具役附御書上帳」(『市誌』⑬一九三)は、町奉行へ一冊、御番部屋へ二冊、検断へ二冊、控え一冊の五冊つくられている。これによると、火消道具として大纏(おおまとい)・小纏・半切(はんぎり)二・大綱・長鎌(ながかま)二挺・手鎌五挺・階子(はしご)二挺・長〓披五本・斧(おの)・手桶二つ・槌(つち)二挺・水籠(みずかご)がある。そして、そのそれぞれの担当人別とともに、出火時の自身番・火の廻り役・釘貫辻堅め・下田町辻堅め・御厩(おんまや)町辻堅め・堤樋番などの人別が定められている。総勢六四人、うち四四人は火消腰札持ち、二〇人は無札である。天保八年(一八三七)の紙屋町名主引き継ぎ目録(『市誌』⑬二一三)には、火消道具として大纏一本、大高張提灯(おおたかはりちょうちん)一つ、大梯子(はしご)一挺、大縄一筋、掛矢(かけや)一挺がみられ、帳面類のなかに火消道具御改帳一冊・自身番帳一冊がある。出火出動のさいの火消腰札は二九枚ある(うち四枚は町内役附用として名主預かり)。

嘉永四年(一八五一)の「荒神町書送り帳」(西沢光一蔵)には、火消役附帳一冊・自身番御書上帳一冊・立番帳一冊・辻番帳一冊、火消腰札四八枚(うち四枚は町内役附用名主預かり)がみられる。同帳によれば、火消道具御改めに毎年、町奉行所同心が回ってくる。その同心衆の宿は八町順回りで勤めることになっており、当年は伊勢町でつとめた。そのさい、同心衆へ金二〇〇疋(ぴき)(金二分)、立ち会う町年寄・検断の二人へは銭二〇疋ずつを進上した。これは八町割りされ、荒神町は銭三五〇文を当番町へ渡している。町内では大屋八文・借屋四文ずつを集めた。

片羽(かたは)町の火の見櫓(やぐら)は、もとは時の鐘と一棟建てになっていたが、享保二年の関口火事、天明八年の河内屋火事、寛政十二年の市場火事で焼け落ちた。享和(きょうわ)元年(一八〇一)の再建にあたり、火の見櫓と鐘楼(現存)を別棟とした。そのさい、つぎのように定められた。①御城下出火と見受けたなら早鐘(はやがね)を撞(つ)き、御用番(月番家老)へ注進。②火の見番は昼夜一時(いっとき)(二時間)替わり、本番・添番各一人。③善光寺出火の節は早速御用番へ注進。④板木(ばんぎ)打ちは、御曲輪(おくるわ)のうちなら三つ重ね、その他は二つ重ね。添番が大英寺へ駆けつけ鐘撞き。⑤鎮火の節は鐘をやめ、板木を静かに五つ打ち。なお、時の鐘のほうは昼夜を分かたず一時ごとに撞いた(『松代町史』上)。

町場の防火対策では、類焼しにくくする家屋構造への改良も重要である。土蔵の造築が普及しはじめたのは、享保二年の二度の大火のあとといわれている。瓦(かわら)屋根は、安永(あんえい)年間(一七七二~八一)ころまでは長国寺のぐし程度であったが、天明年間(一七八一~八九)東寺尾村(松代町東寺尾)に瓦師が定着し、竈(かま)を築いて焼いた。それ以降、城内の花の丸御殿の玄関、大御門、本丸御門、諸櫓などに瓦屋根が葺(ふ)かれ、門・櫓に瓦製の鯱(しゃち)が立てられた。城下町でも、武家屋敷にも町家にも、まず土蔵や塀(へい)の屋根から普及しはじめた。橋も、天明四年(一七八四)に木町の石橋(思案橋、現在の中央橋)がつくられてから、しだいに石橋にかえられた(北村保前掲論文)。