慶長三年(一五九八)、海津城主となった豊臣大名の田丸直昌(ただまさ)は、松代領内の「かわた(かわや)」を統括していた頭(かしら)孫六に、皮細工品などの上納を命じた(『信史』⑱三三〇頁)。百姓家からの籾(もみ)徴収権を前々どおり認め、居屋敷の年貢を免除するのとひきかえに、箒(ほうき)一〇〇本、鉄砲胴乱(どうらん)(革製玉入れ)一〇袋、鼻皮(馬の鼻につける革紐(かわひも))五間(約九メートル)を、それぞれ毎年上納することとした。加えて海津城三の丸まで毎日掃除すること、および牢番をつとめることを命じた。

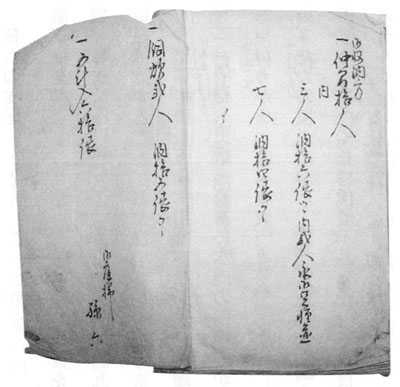

つづいて慶長五年、田丸直昌のあと海津城主となった森忠政は、孫六につぎのように命じた(『信史』⑱四一六頁)。「埴科・更級・高井・水内の四郡のかわやども、籠(牢)(ろう)の番、細工つかまつり候こと、物頭孫六申し付けしだいつかまつるべき候」。かわやにたいして牢番の勤務と細工物の上納を命じているのである。このとき、前のふたつの役のほかに、「城の掃除、油断つかまつるまじく候」と、掃除役もあわせて命じた。ただ、これは無償強要ではなくその代償があった。それは、頭(かしら)の孫六は領内の百姓家から一軒あたり京枡(ます)で籾一升を、孫六配下のかわやは、居住している村の百姓家から一軒あたり稲一把(わ)をうけとることであった。元和(げんな)二年(一六一六)、花井吉成が松代城を引き渡したときには、鉄砲二〇〇挺と胴乱一五〇があったというから(『松代町史』上)、かわやの上納物が軍用のために備えられていたことがわかる。

このようにして、江戸時代のはじめには頭孫六とその配下のかわやに、皮革・牢番・掃除の役目を負わせるという体制ができあがった。のちに罪人の処刑を担当する行刑役も加えられることになった。江戸時代初期からの松代藩の分限(ぶんげん)帳によれば、孫六には籾六〇俵が給されているが、この給米が孫六にたいする役目の代償であったと考えられる。

慶長七年の更級郡のある村の検地帳には、田畑の名請人(なうけにん)として、紺屋(こんや)・鍛冶(かじ)・畳指(たたみさし)・かわた(かわや)・風呂屋・宿などの肩書をもつものが記されている。同年の水内郡のある村の検地帳には「かわや」が、高井郡のある村の検地帳にはかわやや「河原のもの」などが記されている。元和六年の地詰(じづめ)の帳や寛永六年(一六二九)の地詰の帳にもかわやが記されている村がある。このように、江戸時代初期には、かわやをはじめとする土地持ちの職人らが何人もいたのである。ところが、やがてそのなかのかわやだけが被差別身分に固定されていく。松代藩では、江戸時代をとおしてこの身分のものを統括したのが頭の孫六であった。こうした頭による統括は、上田・松本・小諸・飯山などの他領でもみられた。なお、孫六は世襲の名である。

かわやだけがなぜ差別されるようになったのか。じつのところそれがはっきりしない。かれらに命じられた皮革・牢番・掃除・行刑などの役目が、しだいに差別されるもとになったのか。この点については、戦国時代からのつながりもみなければならない。細工物をするための死牛馬の扱いには、技術や熟練が必要である。その職能が見こまれたからこそ、領主から皮革役を命じられたのである。だが戦国時代以来、同じ職人であっても死穢(しえ(わい))にたずさわるかわやにかぎっては、周囲からさげすみの視線がおくられていたとも考えられる。江戸時代以前から潜在的なケガレ観や差別意識があったからこそ、江戸幕府がそれを認知する形で制度化をはかろうとしたとも推測できるのである。

文書史料を見るかぎり「えた」と公称されるなど、はっきりとした形でかわやが全国的に差別されだすのは、一七世紀の半ばをすぎたころからである。とはいえ、呼び方が「えた」と統一されていたとはいえず、別には「ちょうり(長吏あるいは町離と書いた)」や「庭掃(にわはき)」と称されることもあった。つまり、「えた」身分のありかた(人数・呼称など)は地方によって多様性をもっていた。そのことから近年、「徳川幕府が全国いっせいにえた身分を置いて差別を命じた」とする従来の説(近世政治起源説)は否定されてきている。

松代領と接している善光寺領ではどうだったか。善光寺領では、門前町での市の警備が主な任務とされた。治安対策として「えた」身分のものを配置し(「被差別部落」、以下「部落」と記す)、主に警備などの長吏職の仕事に就かせていた。その代償として、善光寺領内の「部落」には、市役(いちやく)銭が支給された。これは町の十二斎市で商品を販売する全村に負担させたもので、寺領内外のかなり広範囲の村々がその対象となっていた。善光寺参詣人をあてこんで、木綿布などでわずかな商いをしても市役銭は支払うきまりになっていた。ほかには、「一把(いちわ)役収納物」が「部落」の収入となっていた。これは毎年夏・秋の村見回りで、麦や稲束あるいは籾や銭などをうけとる権利であった。善光寺領内の「部落」は、犀川べりの村々(小市村や丹波島村など)を旦那場としていたから、それらの村々からの収納物を得ることができた。善光寺でのこの収納物の権利は、戦国時代にまでさかのぼるとする説もある。十分な田畑を所持していない「部落」にとっては、市役銭や一把役収納物がだいじな生活財源であった。