二項「新田開発」でもふれたとおり、近世中期になると市域でも小百姓による村が一般化してくるが、いっぽうで商品経済の拡大という新たな状況が、村内部の社会関係を大きく変えてきた。商品経済の展開にのって地主化する百姓と小作人層とに村内の階層が分化する状況が生じてくるのである。

近世中期までの小百姓の経営基盤は決して安定したものではなかった。自作農であるかぎり、もっとも大きな負担は年貢であった。百姓は原則として耕作地の生産高である石高を検地帳に登録しており、その四割から五割を年貢として納めることになっていた。原則は米による物納であったが、じっさいは早くから金納による年貢納入が一般化していた。したがって、多くの百姓は年貢に相当する貨幣を必要としていた。延宝八年(一六八〇)水内郡平出村(七二会)の百姓源左衛門が高四斗二升九合の田を三両で売りはらっている(『県史』⑦一六一)など、近世中期までは土地の売買がさかんにおこなわれていた。更級郡岡田村(篠ノ井)寺沢家における売地・質地をみても、質流れ地によって土地集積がおこなわれたのは元文(げんぶん)年間(一七三六~四一)以降で、それ以前は売地が多かった。幕府が寛永二十年(一六四三)に出した田畑永代(でんばたえいたい)売買禁止令により、近世には原則として土地の売買がおこなわれなかったように思われがちだが、じっさいはちがっていたのである。商品経済が浸透しない段階では百姓が貨幣収入を得ることはむずかしく、田畑を売却して貨幣を得る必要があったといえよう。また、手放す理由として、証文上もっとも多いのは上納差しつまりや年貢差しつまりといった、領主の収奪にたえかねるものであった。しかし、これも文政(一八一八~三〇)以降は理由とならなくなってくる。このことは、近世後期の商品経済の発展により、百姓が相対的に豊かになった結果といえる。少なくとも領主への年貢上納に困るという事態は近世中期までのように深刻なものではなくなっていたといえよう。また、土地の売買が少なくなり、質流れ地による集積にかわっていくことは、商品経済に根ざした新たな地主の発生と成長を意味した。

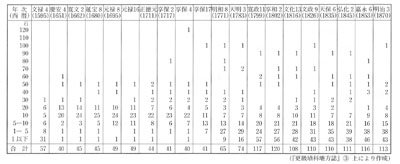

ここでは、更級郡中氷鉋村(更北稲里町)における百姓の持高とその分布の変化を年代を追ってみてみよう(表6)。文禄(ぶんろく)四年(一五九五)は、まだ小百姓の自立がすすんでいない時期であり、帳下(ちょうした)とよばれた中世的な隷属民の多さを反映していると思われるが、その後の慶安(けいあん)四年(一六五一)から享保四年(一七一九)にかけては、比較的安定した小農経営を営んだと考えられる一〇石から二〇石保持の階層の百姓の数がもっとも多くなっている。最大の持高の百姓も、例外的なものを除いて五〇石台に収まっている。まだ、百姓の階層の分化はあまりすすんでいなかったことがわかる。しかし、享保十七年あたりから、一〇石台の百姓が村に占める割合が減少しはじめ、寛政十一年(一七九九)には一〇石以下の階層がもっとも多数を占めるようになってくる。そのいっぽうで、つねに少数の富裕な百姓が五〇石以上の持ち高を保持しつづける形が一般化してくることがわかる。商品経済に適応した新たな富裕層が成長していくさまがみえる。こういった富裕な百姓は、地主として経営基盤を固めただけでなく、さまざまな商工業稼業を営むようになり、経営の多角化をすすめた。

明治二年(一八六九)の中氷鉋村青木家の収支調べ(『県史』⑦一二〇五)によれば、収入が一〇四二両余、支出がおよそ一一六〇両余であった。支出のなかで年貢・夫銭などを除きとくに大きいのは家普請のための二〇〇両の臨時出費である。その分を除くと収支は黒字になる。収入の内訳は小作籾の売り払い代金が六二パーセント、自作籾の売り払い代金が一〇パーセント、養蚕関係が一五パーセント、貸付金穀の利息が一〇パーセントとなっている。米が換金作物として重要な地位を占めるいっぽう、養蚕・金融関係で全体の四分の一を占めるなど、地主手作りの形態を残しながらも、経営の多角化のあとがみられる。また、支出に占める年貢率の割合は二四パーセントであり、夫銭もふくめて三三パーセントと、およそ三分の一であった。

こういった地主経営の多角化は養蚕関係・酒造業・金融業・木綿手作りなどにみることができる。近世中期以降にはまさに商品経済と深く結びついた新たな地主経営が展開されたといえよう。