ここで簡単に綿作と木綿産業のようすをみておこう。木綿の蒔きつけは八十八夜(今の暦で五月一日ごろ)前後におこなわれるのがふつうで、市域でもこの時期に蒔きつけがおこなわれている。先にあげた寺沢家の「農業耕作万覚帳(以下、万覚帳)」では、播種(はしゅ)量は一俵地につき綿実一貫匁でさらに二、三割余分に準備しておく必要があるとされている。木綿畑のうねの幅は二尺五寸(約七五センチメートル)と広めにとられた。また水田に木綿を栽培するときは、裏作の麦の植えつけ前にあらかじめ防水措置をとるなど、事前の準備も欠かせなかった。もっとも、市域は木綿栽培地としては北限に近く栽培には困難がつきまとい、日照りで枯れてしまったり、長雨で木綿玉腐れになるなど、たびたび木綿畑の検見(けみ)願いが出されている。

収穫までのあいだは、手入れが重要でとくに肥料のあたえ方には細心の注意が必要であった。田植え後、最初の草刈りのあとに一回目の追い肥をあたえ、都合三回の施肥をおこなう。そのさいには種粕に下肥を混合して用い、種粕の量を増やしていくよう注意がなされている(万覚帳)。

収穫の始まりは秋の土用(今の暦で十月二十日以降)の前からで、稲刈りが始まる直前から十一月の終わりまでつづく。万覚帳などでは木綿の蒔き入れと手入れについてくわしいが、木綿の収穫についてはまったく記述がない。おそらく家族や、奉公人の女性が中心となっておこなったことによるのであろう。文久二年(一八六二)に水内郡里村山村(柳原)の小坂家では十月二日から十一月二十一日まで木綿の摘みとりと綿実とりがおこなわれている(大宮市 小坂順子蔵)。綿実が取りのぞかれた綿の繊維の部分は繰綿とよばれた。木綿稼ぎは市域では女稼ぎとされ、商人に売りわたす以外の繰綿は自家で糸にされ、機(はた)で織られて木綿布となり、自家用に使用されたり、善光寺の門前で商人に売られたりしたのである。

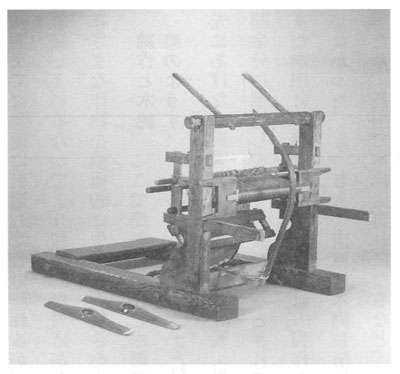

なお、機(はた)織り機についてふれておくと、近世には地機(じばた)(写真7)とよばれる経糸(たていと)の調子を布を織る人自らの体重でとる形式のものが主に用いられていた。県下で地機が用いられなくなるのは、明治以降になってのことだという(小野和英「信濃における地機の特徴と歴史的分析」)。

また、繰綿として仲買人に買いとられた木綿は綿打ちに渡される。これは綿弓とよばれる道具で綿をたたき、繊維をそろえる作業で、近世後期には多くの村々に綿打ち従事者がいてこれをおこなうことが多くなった。こうして繊維をそろえられた綿は篠巻(しのまき)として水内郡の村々に出荷され、家内工業としての木綿布生産の原料となった。こうして織られた木綿布もまた、商人に買いとられて善光寺町の問屋に集められた。