ほかにも山中が中心であった作物に漆があげられる。漆の樹液は漆器(しっき)の塗料として欠かせず、その実も櫨(はぜ)などにくらべると質は劣るがろうそくの原料となった。

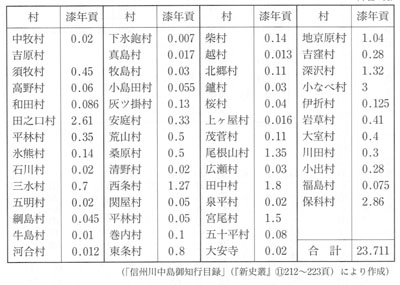

貞享(じょうきょう)四年(一六八七)には、水内郡坪根村(七二会)で合計五八九本の漆の木があり、その運上として銀一九匁四分五厘が計上されている(『七二会村史』)。山中の村々では近世を通じて数十本から数百本の漆の木が存在した(表8)。もっとも、松代藩政の初期には平坦地の多くの村々にも漆年貢がかけられていた(表9)。その後は、里方では漆の生産はおこなわれておらず、漆も山中麻と同様に近世を通じてしだいに特産物化がすすんだ。また宝永三年(一七〇六)五月には、更級郡高野村(信更町)で漆の実をとるにあたって、「念を入れ一粒たりとも取りおとしたり、見おとしたりしない」むねの一札を松代藩役所に差しだしているが、それだけ領主経済にとっても重要な収入源であったといえる。

山中ではさらに、山中紙の原料である楮(こうぞ)も市域の現小田切・七二会地区などを中心に栽培されていた。明治初期には七二会村で二五〇〇貫目の生産量をあげているが(『町村誌』北信篇)、これらは栃原(とちはら)村(戸隠村)へ移出とある。山中紙の紙漉(す)きは現戸隠・鬼無里方面に中心があったが、市域の西山一帯が山中紙の原料供給地の役割をはたしていた。商品経済の進展が地域間の分業を促進したといえよう。

山沿いの作物まで視野を広げれば、たばこについてもふれる必要があろう。北信地方でのたばこの生産は埴科郡から高井郡が中心であった。高井郡綿内村(若穂)の堀内家では、天明二年(一七八二)から六年にかけて周辺の村々から二万一〇〇〇連から四万六〇〇〇連のたばこを買いあげている(『県史』⑧六三〇)。このなかには山新田(若穂綿内)、赤野田・保科(若穂保科)、小出(若穂川田)など市域の村々が多くふくまれている。なかでも保科村は文化五年(一八〇八)に、畑高約六二四石のうちおよそ三二八石がたばこ栽培地で、作付け率は五二・六パーセントと半分をこえている(『県史』⑧六七六)。千曲川東岸の山手を中心にかなりの量のたばこが作られていたことが知られる。これらのたばこは、倉賀野河岸(くらがのかし)(群馬県高崎市)から利根川舟運で送られ、江戸のたばこ問屋に売りはらわれた。信濃のたばこでは筑摩郡の「生坂(いくさか)たばこ」がよく知られた銘柄であったが、埴科郡を中心に栽培されていたものは「玄古(固)(げんこ)」の銘柄が多かった。これは、埴科郡横尾村(坂城町)に居住した玄固坊という名の僧が、丹波(兵庫県)からたばこの種を運んで庵(いおり)の畑に植えたところたいへん味のよいたばこだったので周囲に栽培が広まったという。このたばこは葉が丸く大きく、赤みがかった緑色で、湿り気と重みがあるのが特徴であった(『煙草諸国名産』)。