これをうけて藩では実施に踏みだすが、藩財政も逼迫(ひっぱく)しており、当初の経費負担が大きいのでよい方法はないかと銀右衛門に下問した。銀右衛門は経費を削ることはできないので、自分が経費ともに請け負うこととし、さらに銀右衛門が必要な仕入れ金は拝借金として藩より毎年八〇両を借り、六年後に元利ともに返済するとしてこの開発は始まった。つまり藩は経費も銀右衛門の借り入れという形を取ることで、少ない出費で開発に着手することができたのである。

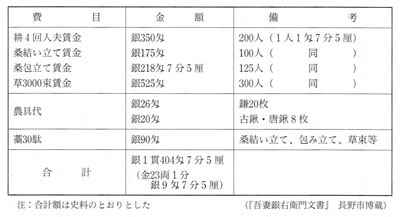

開発の経過をみてみよう。見積書が提出された翌月の文化十年九月から開墾が始まり、十一月までの三ヵ月間で一万八七二坪二合五勺の開墾をした。翌十一年には小網新田から四万本の桑苗を運んで植えつけ、本格的な桑園となっていった。なお、十一年分の経費は、表10、11のとおりで、七七両かかっている。文化十二年には、遠方の小網新田からかよっていた銀右衛門は陣頭指揮をとるべく関屋に引っこし、屋敷を構えた。

文化十二年からは、桑の初出荷が見こまれており、予定は六〇〇束であったが、冬に鹿に食われ、また三月十六日の霜で、出始めの芽がいたみ三〇〇束に減ってしまうこととなった。そのうえ、「世上一統桑沢山」のようすで値段も安くなっているので、今年の分は出荷せず、来年分の苗木とすることを願いでて認められた。

しかし、翌十三年も、三二三三束の見積もりがあったものの、世間での養蚕が減少し、あわせて天候不順で養蚕の仕損じも多く、桑を求めるものが少なく市へ出しても安価のため市売りは控えるといった状況であった。上田あたりへ売りだしても、そこでも残り桑が多く、いくら「名桑」といえども求めるものが少ないと嘆いている。そのため七割しかさばけずようやく一九両一分余になった。残りの分は銀右衛門みずから引きうけ、明年から蚕飼(こが)いを始め、不足を補うつもりであると申しでている。所期の利益をあげることはなかなかむずかしかったようだ。桑の生産は向上してきたが、養蚕そのものがまだ安定していないようすがうかがえよう。

文化十一・十二両年の見こみ違いにたいし、藩では、経費をかけたのにはじめから違うのでは、類例に障ると不快感を示したが、銀右衛門は、来年は何とか収益があがるよう取りはからうとして勘弁を願った。

ようやく文化十四年には桑値段もあがり、桑や桑苗の売り上げが八三両余となり、前途に明かりがみえてきた。その内訳をみると、二三九九束を関屋村を中心に周辺村々へ払いさげ三三両余、三六七束を松代町の桑市で売却し二両三分余、一一五一束を銀右衛門みずからが払いうけ四五両一分余となっている。

ここでは二つの点が注目される。一つは、市での売却分が全体の一割にも満たないことである。藩でも桑市へ出すよう指導しているが、銀右衛門の一札によると、市では安くなるため上納に不足する、また御林の桑は蚕種取りの蚕に適し、並みの蚕ではもったいなく、矢代(更埴市)や徳間(戸倉町)の蚕種取りのものたちが好んで高値で買っていくと、市売りしない理由をのべている。確かに市売りでは金一分につき二八束で、直売り値段は一分一六束と一・五倍以上の高値となっている。銀右衛門は前年のような売れ残りを防ぐため「定式引請」という形で予約販売のような形を取っていたのである。

二つめは、銀右衛門自身が高値で払いうけていることである。金一分につき六束余と市売りの四倍以上の値段である。これはみずからの養蚕のためというより、二年つづけて上納金が不足したことへの対応であろう。

こうして徐々に軌道にのってきた桑園は、文政元年(一八一八)には、残りの開発がなされ、六五〇〇坪が新たに開発された。またこの年には桑二九九六束、桑苗二万六〇〇〇本、あわせて六三両一分余を売りあげた。

文政二年銀右衛門は、経費の上納がすんだのを契機に桑園を一年二五両の上納金で請け負わせてほしいと願いでて許可され、以後銀右衛門の請負となっていった。なお天保五年(一八三四)の「勘定所元〆日記」では、文化期の開発だけでなくその後の開発も知られる。これをまとめたものが表12であり、文政期にも、養草地が大部分ではあるが、一七万七〇〇〇坪近くもの開発がすすめられていたのである。

この桑園はかならずしも当初のもくろみどおりとはいかなかった面もあるが、銀右衛門の経営により利益を生み、藩の国産奨励事業の一翼をになったといえよう。