蚕は卵からかえって第一齢から第五齢まで成長し、あいだに四回脱皮して繭をつくりだす。脱皮前は桑の葉を食べなくなり、じっとして眠っているようにみえるので「眠(みん)」とよばれる。一齢の蚕は毛蚕(けご)とよばれ、小さく体中に文字どおり毛が生えている。二齢以後も獅子蚕(ししご)・鷹蚕(たかご)・船蚕(ふなご)・庭蚕(にわご)などとよばれ、生まれた直後からくらべると第五齢は一万倍以上の体重に成長する。このあいだはおよそ一ヵ月~一ヵ月半で、ふつう四月~五月となる。山中では少し遅く五月から六月にかけてであった。これを春蚕(はるご)といい、卵をいつ孵化(ふか)させ、掃き立てるのかが重要で、桑の生育を見ながら決定していくのである。

この時期は麦の収穫、苗代づくりなどと重なり多忙な時期となった。しかし貴重な現金収入ともなるので、家中総出で世話をした。また、しだいに春蚕に加えて夏蚕(なつご)の飼育もおこなわれるようになった。これは、文化十三年(一八一六)吾妻銀右衛門の開いた関屋の桑販売が不調で、その不足を補うために夏蚕の飼育を藩がすすめていることからもわかる。しかし、夏蚕は一般に質がよくないとされ、銀右衛門も夏に桑をいためると、翌年には半分以上も損亡となるので、芽の成長にさわらない程度の摘み葉をして飼育するといって、あまり積極的ではない。このことは夏蚕はあくまで臨時のものであることを示しており、信州では一八世紀後半以降夏蚕飼育が始まるが、市域では一九世紀の文化期以降広まっていったとみられる。

生産された繭はどのような手をへて生糸にされたのだろうか。もちろん生産者自身で生糸を紡(つむ)いだものもあるが、多くは糸元師に属した挽き子が賃挽(ちんひ)きすることで生糸にされていた。文化十一年、松代荒神町の柏屋の糸挽き勘定帳(松代 西沢光一蔵)から糸元師の収支をみると、七月、繭の仕入に二五両一分余、挽き賃二両三分余、炭などの諸雑費をいれ計三〇両一分の経費で、売りあげ二二両二分、残品の九両一分余をいれ、差し引き一両二分の利益があがっている。同年十一月も同様に二分余の利益となっている。

こうした糸元師中心になされていた状況にたいして、藩では文政九年(一八二六)、糸会所を設置して国産奨励策をすすめ、挽き子に道具をあたえたり原料購入の便宜をはかるなどして、挽き子を糸元師から独立させようとした。糸元師のもとの挽き子は、原料繭をあたえられ生糸を挽き、その挽き賃を得るという形で糸元師と従属的に結びついていたため、生糸の品質低下をきたすことがあり、藩はそれを防ごうとしたのであった。

糸元師は、当初生産者から繭を直接買いいれていたが、養蚕業の発展とともに繭を買いあつめる繭仲買人(まゆなかがいにん)が出現し、かれらを経由して入手するようになった。繭仲買人は文政十年に仲間を結成し、かならず繭市に出して売ることをきめ、仲間同士や糸元師との直接取り引きを禁止した。そのため文政十年以降は図2のような経路で繭は生糸に挽かれ販売されていった。

天保二年(一八三一)の状況をみてみよう(『松代八田家文書』国立史料館蔵)。天保二年の松代領の繭仲買人は総数三〇〇人、その過半一八〇人は松代町に集中し、その他では水内郡新町村(信州新町)四三人、更級郡若宮村(戸倉町)三三人が上位であり、上郷(かみごう)とよばれる千曲川上流地域に多い。市域では松代町を除くと三輪の一一人が多いほうである。上郷に多いのは川中島以南の養蚕中心地帯と重なっている。この年、領内の糸元師は一二六人、そのもとに挽き子は一五九九人、挽き子を多くもつ糸元師は馬喰町仙助の五七人を筆頭に、四〇人以上が四人、三〇人以上が七人、二〇人以上が八人、一〇人以上三五人、九~六人が七二人で、多くの挽き子を抱えるものはやはり松代町に多い(吉永昭「北信地方の製糸業」)。

糸元師の手に渡った生糸は、糸市へ出され流通していった。松代の市では、文政初年には二万両をこえる取り引きがなされている。天保期には飢饉(ききん)による減少もみられるが一万両をこえる取り引きがあった。これらの多くは上田の商人に渡っており、とくに天保期にはそれが九〇パーセントをこえる年もみられた。また天保四年には松代だけでなく、水内郡新町(信州新町)、同郡笹平(七二会)、埴科郡森・倉科(更埴市)の四ヵ村にも糸市が開かれた。在郷で挽かれる糸が多くなったことを示している。取り引き高は松代にくらべると多くはなく、松代市の補完的役割とみることができる。たとえば天保五年には、松代の市では一万両をこえる取り引きがあったが、新町の市では一〇四三両、森の市では二五二両、倉科は七一両であった。新町はやや大きいが、以後一〇〇〇両をこえることはなかった。笹平市の同年のようすをみると、全部で一六一両一分二朱が取り引きされており、売り主は四人で吉右衛門が五二両三分、善助・芳之助が六三両二朱、三郎治が四四両二分である。買い取り商人は吉右衛門から更級郡今里村(川中島町)弥吉が二一両一分、同郡原村兼蔵が五両を買いとっているが、それ以外はすべて小県郡塩尻村(上田市)治郎兵衛が買いとっている(『松代八田家文書』国立史料館蔵)。率になおすと八四パーセントと圧倒的で、在郷の市も松代と同様の傾向がみてとれる。

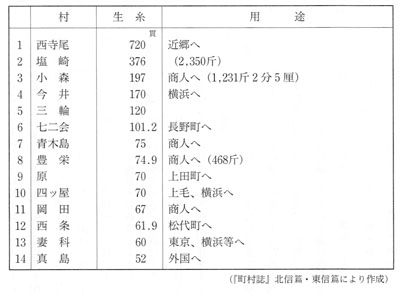

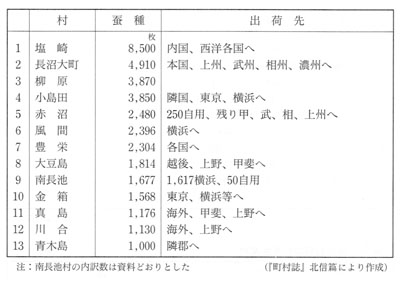

松代の養蚕製糸業は、天保末、弘化期以降不振となるが、安政五年(一八五八)の開国によりふたたび活発化する。明治初年の『町村誌』から、市域の繭・生糸・蚕種生産の上位の村をあげると表13・14・15のようになる。