酒造をおこなうには大きな資本が必要であり、町や村の上層民でないと稼業ができなかった。しかしそれだけで酒ができるわけではなく、酒を造る技術が必要となる。その技術をもった職人が杜氏(とうじ)である。杜氏は酒造りにたいする全責任を負い、他の蔵人(くらびと)とよばれる職人たちを指導した。延享二年(一七四五)、松代町の八田孫左衛門らは、摂津(せっつ)国山田東下町(大阪府吹田市)から茂兵衛という人物を杜氏として雇いいれた。形はその他の奉公人と同様であるが、給金は一年一一両という高給であった(『市誌』⑬二七三)。寛延四年(一七五一)には、孫左衛門の子の八田嘉助らが播磨(はりま)国高砂町(兵庫県高砂市)から雇いいれている(『県史』⑦九三〇)。酒造の先進地から杜氏を招くことで新技術の導入をはかったのであろう。

酒は真夏を除き年間を通してつくることができ、前年に収穫した古米でつくる「新酒」から始まり、「間酒(あいしゅ)」、「寒前酒(かんまえざけ)」、「寒酒(かんしゅ)」、「春酒(はるざけ)」と、秋の彼岸から春の彼岸ころまでつくっていた。しかし、手間はかかるが低温のため雑菌が入りにくく、味のよい寒造(かんづく)りの酒へとしだいに一本化されていく。統制するがわも、課税や減石令などが徹底しやすいので寒造りの酒以外は禁止の方向へすすんだ。元禄十六年(一七〇三)に、幕府から出された寒造りの酒のほかいっさい停止などの布達をうけ、松代木町の長左衛門は「新酒」はもちろん、規定外の酒造をしないとの一札を奉行所へ差しだしている。

酒造りは図3のような工程と日数でつくられる。「一麹(こうじ)、二酛(もと)、三造(つく)り」といわれるように麹作りはもっとも重要視された。酛はアルコール発酵をおこなう酵母(こうぼ)を大量に培養したもので、文字どおり酒のもとである。ここに、蒸し米、麹、水を加えて醪(もろみ)をつくる。一度に加えると酵母の増加が追いつかないので三回にわけて加えていく。どの段階も微生物を相手とし、微妙な加減が必要となるので、人間の五感を十分利用しなければならない。そのため一定の酒をつくることはなかなかむずかしい作業であった。また、できた酒の保存もむずかしく、夏場気温があがってくると火落ち菌により悪臭が出てしまうこともあり、それを防ぐために「火入(ひい)れ」という作業をした。「火入れ」とは六〇度前後の低温で加熱し殺菌処理をすることである。善光寺西之門町の伊右衛門家では入梅直後、四月二十日から二十四日まで一番火入れをし、五月から七月まで一ヵ月ごとに計四回の火入れをおこなっている(『市誌』⑬三〇三)。

こうしてつくられる酒には諸白(もろはく)、片白(かたはく)といった種類があった。諸白とは麹米・蒸し米両方に精白した米を使用する酒をいい、片白は蒸し米のみ精白米を使用する。そのほか酒銘のついた酒がつくられるようになる。寛政年間(一七八九~一八〇一)に八田家菊屋で「黄菊」という名の酒を売りだしたとされているが(『松代町史』下)、天明~享和の「酒造一件控(ひかえ)」(伊勢町 八田勇蔵)によると、天明三年(一七八三)には黄菊のほか「初霜」「白菊」「寒菊」といった銘柄の酒が売られていることがわかる。すでに寛政期以前から「黄菊」のほかの銘柄酒はこの地でつくられていたのである。また、善光寺町では、西之門町の伊右衛門家で「吉野川」「花盛(はなざかり)」といった酒が天保期に売られていた。銘柄がつく酒が登場するということは、それだけ質のよい酒ができるようになったとともに、それが安定してできるようになったあらわれでもある。

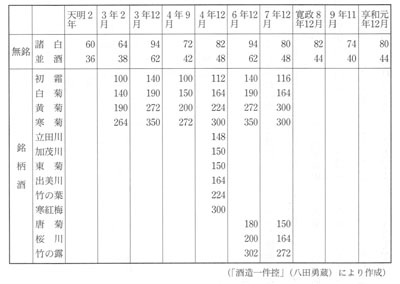

表16は、「酒造一件控」から酒の種類、銘柄ごとの値段を示したものである。多くの銘柄の酒が、並酒の何倍もの高値で売られていたことがわかる。この酒の値段は、毎年寒造り用の籾相場で酒屋がきめるが、伺い書を差しだし、そのうえで値段を仰せつけられ最終的に決定した。伺い書のとおりとなることが多いが、引き下げを命じられることもあった。表16の天明三年十二月の値段は、初霜、白菊は一〇文、黄菊は八文それぞれ申請より下げられた値段である。