銅は以下の手順で精錬されていた。まず原石を採掘し(これを鉑石(はくいし)という)、砕いて薪といっしょに焼く。さらに炭を混ぜて炉で溶かす。これを鍰(からみ)吹きあるいは寸吹きといい、溶けでたものを鈹(かわ)という。鈹を炭といっしょに炉にいれ鞴(ふいご)で吹き(これを間吹(まふ)きという)滓(かす)を取りのぞく。これで荒銅ができる。また荒銅には銀分がふくまれるので鉛を加えてとかす。この合わせ銅を炉にいれて銀をふくんだ鉛と銅とを分離する。これを南蛮吹き(南蛮鉸(しぼり))という。そしてこの鉛を灰炉にいれ銀を分離するのである(灰吹(はいふ)き)。

惣兵衛の稼ぎのようすをみてみよう。天保十四年(一八四三)鉑石三六〇貫目、鍰吹きして鈹が六三貫九〇〇目、これを間吹きして二二貫一〇〇目の荒銅を得た。ここに鉛を七貫三〇〇目加え銀を分離し、鉸銅二二貫目、灰吹銀四四目を精製した。この間、使用した炭は三六〇貫目余で炭の大量消費により生産されていた。できた銀・銅は、それぞれ江戸の銀座・古銅吹方(ふるどうふきかた)役所へ売り渡された。同年、惣兵衛は灰吹銀を藩役人を通じて銀座へ二二四目売り、銅を直接本人が古銅吹方役所へ一五二貫四〇〇目売り、合わせて代銀二貫二三三匁八分(ふん)九厘を得た。そのうち一割を運上として藩へ差しだした。

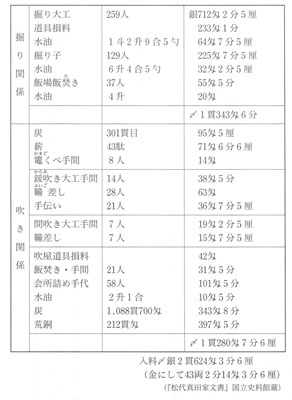

では、経費はどのくらいかかったのだろうか。弘化三年(一八四六)の「赤芝銅山出銅諸入料書上帳」(『松代真田家文書』国立史科館蔵)によると、四〇日(うち三日休み)の稼ぎにより、鉑石二五九〇貫目を掘りだし、鍰吹きした鈹が三二三貫六二〇目、これを間吹きし荒銅が二一二貫目できあがった。掘り大工は延べ二五九人、一人あたり一日二匁七分五厘の賃銀で、一日七人が働いていた。掘り子は掘られた石を運びだす役で、手子(てこ)ともいう。鍰吹きは一四日間、間吹きは七日間で、計二一日間が吹きにかかる日数となる。この入料が表31である。荒銅二一二貫目の代銀はこの史料からは不明だが、天保十四年の売り上げと同じ割合とみると、代銀は三貫一二〇目余となり、一割の運上を引くと、利益はほとんど出ていないとみられる。人件費以外では、大量に使う炭の代金が多くなっている。炭は近隣の村からだけでは間にあわず、上州田代村(群馬県吾妻(あがつま)郡嬬恋(つまごい)村)からも運ばれていたこともあり、経費の主要部分となっていた。

この弘化三年には、惣兵衛は九月に一二〇両、十二月に八九両の拝借金を藩からうけている。鉑石の掘りだし、吹きたて、江戸への運賃などの名目である。表31の合計が金にして四二両余であることから、九月にはこの約三倍、十二月には約二倍の荒銅を出荷したとみられる。

また、嘉永元年(一八四八)十二月には一〇〇両、翌二年三月に五〇両、閏(うるう)四月に五〇両、五月に三〇両、六月に三〇両、七月に二〇両、十二月に四九両をそれぞれ藩から拝借した。一年間で七回の吹きたてがあった。なお、拝借金による経営という形は他の鉱山でもみられ、当時としては一般的なものであった。

嘉永五年には、藩がわから自分一人の稼ぎでつづけるのはかまわないが、これ以上の世話はできないとして、二〇〇両の御手当金を遣わされ、一方的に銅採掘は中止となってしまった。藩としてはこれ以上銅山に資金を投入する余裕がなくなったのであろう。拝借金が期待できなくなれば銅山稼ぎは継続できず、惣兵衛は在所の佐久郡下中込村にもどったのである。