更級郡丹波島宿(更北丹波島)は、近隣の宿場と同じく慶長十六年(一六一一)九月三日の「伝馬宿書出(かきだし)」によって正規の宿場となったが、そのさい、犀川北岸の太子(たいし)村・押切(おしきり)村・米(よね)村・入殿(いりどの)村を南岸の街道沿いに移し、丹波島宿を構成させた。元和二年(一六一六)九月、松平忠昌は丹波島宿に「天下様御用御伝馬・人夫」を申しつけた。また同四年にも酒井忠勝の伝馬印判状が出ている。正保四年の村高は五七〇石六升であるが、そのほとんどが「水損場」となっていた。このため岸囲(きしがこい)堤防・国役(くにやく)堤防・宿囲堤防が順次築かれ、宿場を洪水から守っていた。

丹波島宿は犀川の南に位置し、対岸の市村(芹田)の渡しと一体となって善光寺の南の玄関口として重要な役割をもっていた。善光寺へ一里余、矢代へ三里、稲荷山へ三里で、三つの宿への継ぎ立てと、犀川の出水による舟留めの混乱などをかかえる宿場であった。宿場は「六十六判」とか「表(おもて)御百姓」とよばれる六六軒が伝馬役にあたった。安政四年(一八五七)十二月、馬役のものたちが馬の飼料にことかき、問屋柳島市郎右衛門から馬一匹に金二分ずつを借用した。そのときの証文には馬三三匹で、一匹につき二人の名前がある。なかに例外的に一匹に四人の名前もあるが、原則は馬一匹に二人の百姓がついていた。この三三匹を六六人の表百姓が受けもっていたもので、幕末になっても「六十六判」が生きていた証拠である(『県史』⑦一七〇三)。

表役がもっぱら伝馬にあたり、裏役とよばれた三七軒の「間脇(まわき)百姓」が表役の帳下(ちょうした)となって農耕のあいだに宿場の手助けをし丹波島宿の伝馬役は運営されていた。しかし、しだいに間脇百姓たちは賃銭の稼げる仕事ばかりに出て、無賃の伝馬手伝いなどには出ないようになった。天明二年(一七八二)、村役人は奉行所へ間脇百姓の説得を願いでた。その結果、間脇百姓から謝罪の一札が仲裁役の丹生寺(たんしょうじ)へ入れられていちおう収まった。その一札によると、間脇百姓一人につき、年中二通行ずつ宿人足として出る。表役が出払ったときは往来御用・松代御用をつとめる。宿中が難儀のときは前々のとおり無賃でつとめる、などとなっていた。

役家のうち問屋一、名主一、組頭四、本陣一の合計七軒は宿駅と村の運営にあたった。問屋はながらく柳島家がつとめ、一八世紀末の寛政のころから名字を許されていたことが確認される。文化九年(一八一二)二月、柳島太郎右衛門から初右衛門に問屋役が交代したときの書付によると、持ち高三六石五斗一升の諸役御免をうけ、持ち地のうち二五石分の上納は年貢率を下げて上納するように待遇されていた(『市誌』⑬三七二)。なお、本陣も柳島の別家がつとめていた。

天明七年五月、丹波島宿は連年の満水、川欠(かわかけ)、凶作、米価高などによる困窮から定助馬(じょうすけうま)一〇匹への減を松代藩へ願いで、年末に郡役(こおりやく)定助馬七匹をあたえられた。村外からの助馬には、無賃の伝馬や早朝・夜間の付け送りはさせないなどの気をつかって伝馬役をこなした。また、文化二年以降は、加賀藩主の通行のさいには善光寺宿から人足二五人、馬二〇匹ないし二五匹が手伝いにきていた。

丹波島宿の商い荷物の取り扱い駄数は、寛政二年(一七九〇)から同六年までの五年間をみると、表3のとおりである(『県史』⑦一六二八)。

丹波島宿を通る商い荷物は、善光寺方面から南へ送られる「登(上)り荷」が多く、「下り荷」の五倍以上になっている。上下あわせて年平均約五〇〇〇駄、川留めを差しひいて一年三〇〇日とすれば、一日平均一七駄の商い荷物を扱っていたことになる。この駄数では宿場の財政は苦しかったとみえて、つぎのような取りきめがおこなわれている。寛政二年十一月に、北国往還の追分から善光寺宿までの宿場問屋が取りきめた「荷物定書」によれば、「近年売り荷物年々減少して」宿場は苦しいといっている。その原因は、北国往還をはずれた地蔵峠越え、善光寺から高井郡福島(ふくじま)(須坂市)をへて大笹(おおざさ)街道へ、上田から真田(さなだ)通りなどの脇道通行が多くなったためであるとしている。また、百姓手馬(てうま)による付け通し荷物が増えたことも原因であった。寛政四年二月、坂木宿が「百姓手馬が問屋場継ぎ替え荷物をわがままに付け通し宿場の助成を奪った」として更級郡上山田村(上山田町)など「付通(つけとおし)仲間四四ヵ村」を訴えでた手馬出入りがあった。しかし、同九年八月には更級郡五七ヵ村からも中馬(ちゅうま)願いが出されるといった情勢で、宿場にあたえる経済的打撃は大きかった。

一九世紀前半ごろ、丹波島宿を通る塩荷物と青物荷物の実態はつぎのとおりであった。塩荷物はがんらい宿継ぎ荷であったが、文化・文政期(一八〇四~三〇)に入ると、松代領内の馬持ち百姓が雑穀や野菜を善光寺町へ付けだして売りさばき、戻り馬に塩をつけ在郷へ売りさばいていた。この口銭は一駄に四文ずつ丹波島宿へ払っていた。しかし、しだいに商売用の塩を自家用塩といつわって付けとおすものが毎日数十匹と多くなり、丹波島宿は収入が少なくなった。そのため文政九年(一八二六)春から、馬につけた塩は商い塩として一駄四〇文を徴収することにした。善光寺町への青物は塩崎村・同村篠ノ井・横田村(篠ノ井)などから出るもので、文化年間までは一二文を丹波島宿へ差しだして付け送らせていた。文政に入ってからは、市村の舟賃二五文、宿馬助成金四七文、計七二文となった。この徴収は市村から頼まれて丹波島で「駄数掛り」が一括して受けとるしくみである。ただし、松代町行きの荷付け馬からは口銭は取らない。これは文化十三年の出入りが文政二年に和談となり、職(しょく)奉行所から年々銭一〇〇疋(銭二貫五〇〇文)を受けとっていたからである(『県史』⑦一六五三)。

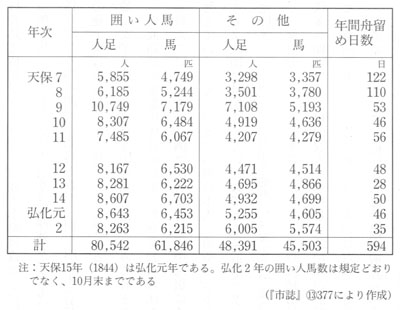

丹波島宿が年間に使用する人馬の数は表4のとおりである。「囲い人馬」とは急の公用に備えて宿場が確保し「日々添番・日々定飛脚待番・御証文番」にあてる人馬で、馬は六匹、人足は一一人の定めである。ただし、弘化二年(一八四五)以降はこの規定はくずれたようである。

表4によると、舟留め日数は年平均約六〇日であるが、天保七、八年(一八三六、三七)は延べ四ヵ月も舟留めであった。一〇年平均で年間の継ぎ立て日数は約三〇〇日となっている。囲い人馬以外の人馬は、年間四八〇〇人、四五〇〇匹で、一日平均では一六人、一五匹という結果である。

天保十二年、丹波島宿は、宿場助成の一助として新潟湊(にいがたみなと)(新潟市)通船の荷積み問屋の開設を奉行所へ願いでた。対岸の水内郡荒木村(芹田)に荷積み問屋が開設されそうな機運をみ、「全部を荒木村に取られてはいけない」という思惑もあって丹波島村中で願いでたのである。丹波島に積問屋をおけば、口銭や小揚げ銭などの稼ぎになるとのもくろみである。同年七月に、水内郡西大滝村(飯山市)名主太左衛門・善光寺町厚連らとともに丹波島宿問屋市郎左衛門に越後川浦(新潟県中頸城(なかくびき)郡三和村)代官所から問屋開設が認可された。同十四年十二月に丹波島問屋市郎左衛門が、積問屋厚連から受けとった通船の運上金は金三分二朱と銭一八〇文である。

旅籠(はたご)に女子を置くことは北国往還各宿場にみられるが、丹波島宿では文政ごろから確認される。文政三年と同五年、丹波島宿の旅籠屋庄兵衛にあてた女奉公人の住み替え請け証文によれば、女性たちは坂木宿から丹波島宿へ住み替えている。その一例は伊勢参宮の途中路銀にことかき坂木新町に奉公し、丹波島宿へは四年季二四両で住み替えている。もうひとつの例は本人の希望で坂木宿から五年季二三両で移ってきた。丹波島宿の給仕女は少なくとも文政期には始まっていたのである(『県史』⑦一六四八)。

弘化四年(一八四七)の善光寺地震の震災とその後の洪水で、家数一五〇軒のうち六〇軒がつぶれ、死者四人を出し、家財の大半が押し流された。そこで丹波島宿は宿場振興の一策として、宿内に正規に給仕女を置くことを松代藩へ願いでた。村の収入を増やし、藩からの借財を返済し、余力があれば川欠け場所の再開発資金ともしたいとの意図であった。この願いは聞きいれられ、丹波島宿の給仕女は公認となった。安政五年には、給仕女を置く「揚酒(あげざけ)屋」は九軒で、給仕女の揚げ銭は積みたて、軒前一統へ平均に割りあうことになっていた。同年の「揚酒冥加(みょうが)」は一軒につき金一分、九軒で金二両一分であった(『丹波島宿駅史』)。文政十年の『諸国道中商人鑑』に掲載されている丹波島宿の旅人宿は、和泉屋勘左衛門・加賀屋弥八郎・小松屋栄重郎の三軒で、ほかに名酒屋太吉の店では名物の吹上そばを売っていた。

市村の舟渡しは、慶長十五年四月の舟頭(ふながしら)たちの訴えによって、八人の舟頭が田地五〇石の諸役免除を安堵(あんど)されて以来舟渡しに専念してきた(『信史』⑳五二九~五三〇)。その後も元和四年五月に田地役一〇〇石を免除され、幕末まで変わらなかった。文化六年ごろには、舟三隻、水主(かこ)一五人がつとめていた。舟一渡しにつき平水のときは銭一〇文、出水のときは銭二二文であった。犀川の流れが二本になると銭三〇文、三瀬のときは銭三九文であった(『長野県の地名』)。この舟役にたいして近隣各村々から毎年一定の穀物が舟頭に渡されていた。遠くは飯山領の村々からも届いた。水内郡神代村(豊野町)が幕府領だった享保九年(一七二四)に出していた舟賃籾は、同郡の村山(柳原)へ二石六斗五升、立ヶ花(中野市)、浅野(豊野町)へ一石六斗ずつ、水内郡市村(芹田)へ一石などであった(「神代村明細帳」下水内教育会館蔵)。更級郡塩崎村では宝暦十三年(一七六三)の明細書上帳に、「市村舟賃大麦一一俵、これは市村へ年々出し申し候、善光寺市場へ参り候につき」と記している(『塩崎村史』)。塩崎村は小市(安茂里)へ大麦三俵、寺尾へ大麦一俵を出していたが、市村の舟渡しは格別だった。なお、矢代の舟場への大麦は矢代村から塩崎村へきて一升から一斗ぐらいずつを家別に集めていた。

市村・丹波島の舟渡しは急流だったので綱渡しであったが、幕末になると綱渡しの舟がとまっても、百姓・町人たちは近村の自家用小舟で相対(あいたい)賃銭で川を渡っていた。しかし、御用で通る武家たちは定められた綱渡しの舟留めの解除まで待つため、急用に間にあわなくなっていた。この状況をみて松代藩は慶応二年(一八六六)十一月、幕府に小舟利用の伺いをたてた。幕府もこれを認め、翌三年五月に「小舟仕立て置き御用そのほか相対賃銭で渡船させても苦しからず」と許した。明治二年(一八六九)には新政府もこの方針を追認している(『県史』⑦一七一四)。やがて明治六年に船橋となり、市村の舟渡しはなくなった。