近世初頭、北国往還の善光寺通りが未整備のころ、現信越線に沿った古道があり、水内郡上駒沢村(古里)の字新町(あらまち)と三丁町にあった宿場が新町宿とよばれていた。北国往還の善光寺通りが整備された慶長十年(一六〇五)ごろから、一里塚(写真6)のそばの水内郡下稲積(いなづみ)村、その西の上稲積村や山田村も新道ばたへ移動、稲倉村(以上、若槻)もあわせて宿場の機能は新道に移行し、新町宿の名前が引きつがれた(金子清「北国街道新町宿の成立ちについて」)。新町宿の伝馬役は、慶長十六年九月三日付稲積村あて「伝馬宿書出(かきだし)」によって名実ともに始まった。

伝馬宿書出は大久保長安ら松平忠輝の老臣五人の連署による七ヵ条からなる書付けで、内容は伝馬役をつとめるからには井掘・川除など三分の二を免除する、御朱印で通行させよ、不法のものは松城(松代)へ注進せよ、など伝馬宿運営の方針が示されている。同文の伝馬宿書出は、同時に柏原・古間・善光寺・丹波島、矢代・雨宮(あめのみや)(更埴市)、長沼の各宿場へもいっせいに出されている(一節一項「北国往還」の項参照)。

このころの新町宿は、稲積村(村高三二七石余)と山田村(高二〇二石余)の二ヵ村、約五三〇石によって支えられていた。問屋成田佐左衛門が伝馬役の責任者であった。伝馬役の勤めによって稲積村では、つぶれ百姓が十数軒も出るほど疲弊したという。そのため元和三年(一六一七)、水内郡徳間村(若槻、村高五九〇石九斗九升)と東条村(同、村高八一〇石一斗一升)が新町宿の伝馬に加わり、総高一九三〇石余の宿場となった。以後は問屋を稲積村と東条村にもうけ、月の前半は稲積村と山田村、後半は徳間村と東条村が交互に伝馬継ぎ立てをおこなった(『町村誌』北信篇)。これらの事実は、稲積村に下付された元和四年六月十日の松代藩主酒井忠勝の家臣連署状(『信史』22六〇五頁)と、同六年十一月の酒井忠勝の諸役免除状(同23三〇三~三〇四頁)によって確認される。また、元和六年には隣接の徳間村と東条村にも稲積村と同文の書付けが交付され、新町宿の四ヵ村体制が確立した。なお、新町宿のうち、山田村は途中で伝馬役に耐えかね役をおりたが、安永三年(一七七四)にあらためて助郷村として新町宿の伝馬に加わった。

宝永六年(一七〇九)、徳間村と東条村は「百姓くたびれ御伝馬役勤め兼ね迷惑至極に存じ奉り候」と松代藩へ訴えた。それによると、「以前の証文では諸役免除で伝馬役に専念せよとなっていても、じっさいには朱印伝馬その他の御用による通行が昼夜にかぎらず多くなり、人馬の用意が間にあわない状態である。しかも商人諸荷物が減少して賃稼ぎもままならない。そのうえ、松代藩の郡役(こおりやく)・地頭役が課せられている。これでは約束が違うし伝馬役がつとまらない」というのである。徳間村と東条村は村高の八割から九割ぐらいが、松代藩士大熊靱負(ゆきえ)・竹内金左衛門ら二十数人の知行地となっていたので、その負担が百姓たちを苦しめていたのである。この訴えによって、松代藩は知行地を藩へ引きあげ、両村を藩直轄の蔵入地として、負担の軽減をはかった(『町村誌』北信篇)。

寛保(かんぽう)二年(一七四二)八月「戌(いぬ)の大満水」があり、長沼地区は大水害のため長沼上町宿での継ぎ送りが困難となり、臨時措置として道中奉行は、福島宿から長沼宿を避けて新町宿へ継ぎ送りしようとした。そのため、同年十月奉行所は新町宿へ「往来荷物を新町から福島へ継ぎ合わせできるか」などの尋問をした。それにたいして、新町宿の問屋彦左衛門・同弥兵衛らがつぎのように答えた。「近年人馬が減少し、善光寺宿へは一里しかないのでつとめているが、福島宿へは二里半、途中に馬のすれ違えない所もあり、船場もあるので付け送りは難儀である。また、牟礼宿と新町宿とのあいだの北国往還は、髻(もとどり)山ふもとの坂道つづきで険しい二里半の道中である。新町宿の常備人足二五人と馬二五匹は、善光寺宿からの公用の人や荷物を牟礼宿まで送りとどけ、また、牟礼宿からの人・荷物を善光寺宿まで送っている。善光寺宿へは牟礼宿の馬を頼んで付け通しで間にあわせているが、牟礼宿の馬は福島宿へは二里半もあり、舟渡しもあるので付け通してくれないであろう」と。

このように新町宿は継ぎ送り困難を申したてたが、じっさいには寛保三年から延享元年(一七四四)まで、福島宿と新町宿のあいだで継ぎ送りがおこなわれた(豊野町 中尾武郎蔵)。福島・新町両宿の継ぎ送りは市村舟留めで松代通りとなった場合だけであるが、大満水以後しばしば市村の舟留めがあり、そのたびに新町宿と福島宿のあいだで継ぎ送りがおこなわれた。

宿場難儀については、すでに寛保年間(一七四一~四四)の干ばつで宿役勤めの三六軒のうち二〇軒がつぶれ百姓になり、このとき藩から御手当て高三〇石をもらっていた。さらに、明和五年(一七六八)二月、稲積村は「近年打ちつづく干損のため困窮におよび人馬など抱えかね困っている」と申しでて、松代藩から増し御手当て三〇石をもらった。その後も、明和七年・同八年・安永二年と干害がつづき、松代領内村々から救済手当ての要求が出ていた。稲積村は安永三年三月に宿役難渋につき助(すけ)人馬を願いでた。その結果、人足一〇人・馬一〇匹の助人馬があたえられた。しかし、これは東条村と徳間村からの人馬であった。両村には一人手間の百姓が多く助人足の困難を申したて、人足は免除、馬だけ両村で三年間にかぎって負担することになった(災害史料①)。

安永三年、善光寺通りの柏原・牟礼・新町・丹波島・矢代の五宿に共通の助郷村三四ヵ村、村高一万七〇〇〇石余が付けられたことは、前項(「善光寺宿」)でふれたとおりであるが、松代領内の困窮が背景にあって助郷態勢が整えられたのである。このときから、新町宿は、従来の稲積・東条の問屋に加えて徳間村にも問屋を置いた。これによって東条の松田家、徳間の八木家、稲積の吉沢家の三問屋が、交互に、上旬は稲積村、中旬は徳間村、下旬は東条村とし、一〇日交代の人馬の継ぎ立てをおこない、問屋の負担を減らした。なお、稲積村の吉沢家は本陣も兼ねていた。佐渡の御金荷物が通過するときは当番・非番にかかわらず稲積村が担当し、継ぎ替えのときは一般の通行を差しとめた(『町村誌』北信篇)。

一八世紀なかばごろから、宿駅の継ぎ送りの様相が変わっていた。すでに大名行列の荷物は、藩から請け負った民間の請負業者が道中の大半を付けとおすようになっており、商品荷物も百姓の手馬で本街道を避けて運送されることが多くなっていた。稲積村の小前百姓らが、天明元年(一七八一)閏(うるう)五月、松代藩の職奉行に宿場諸費用の負担方式を軒割りから高割りに変更してほしいと願いでた。そのなかで「村方の助成になる商い荷物は年々減り、無賃の御伝馬御用ばかり多くて、宿役は難儀である」と申したてている。

浅間大焼け直後の天明三年八月、新町宿の本陣吉沢伴右衛門と丹波島宿岡沢彦五郎は、加賀藩の会所にあてて、もし善光寺通りを通行するときは、当方で用意する通し人馬を利用してもらいたいと申しでている。加賀藩では全区間を数区にわけて通し人馬を使っていた。享和三年(一八〇三)の「通し人馬請負仕方帳」に、出府のさいは越後市振(いちぶり)(糸魚川市)から新町宿まで、帰国のときは牟礼宿から越中境までの付け通し人馬となっている(『若槻史』)。この請負を柏原宿や新町宿の問屋らが手を組んでおこなっていた。

天明七年、新町宿の問屋らは宿場の実情を代官所へつぎのように訴えた(『県史』⑦一六二二)。

「天明の飢饉の時節、上田藩や善光寺・中之条の役所などの買い上げ米がひんぱんに通った年は賃稼ぎができたが、それがすぎるとぱったりと付け送りがなく稼ぎもなくなった。平日は武家方の荷物が五~七駄ぐらい、旅人や商人荷物もほぼ同様、『宿場の美名』だけで稼ぎは少ない。善光寺以南の宿場には山中からの麻・煙草・紙などの荷物も多く多分の賃銭稼ぎがあるが、当宿ではそれもなくやっていけない。役馬五四匹を用意しておかなくてはならないが、一匹につき四両ほどの経費がかかる。なんとか宿方馬の飼料代金を助成してもらいたい」。

善光寺宿以南の街道では商品荷物の荷動きは活発であったが、以北の宿場にはその恩恵もおよんでいなかったようである。それでも宿場の機能だけは維持しておかねばならず、やむをえず役所へ役馬の飼料代補助を願ったのである。しかし、善光寺宿以南でも「売り荷物年々減少」の傾向はあった。北国往還筋をはずれて地蔵峠を越え、真田通りへ出たり、善光寺宿から福島宿などへ通る商い荷物が多かったのである。このため北国往還の問屋らは、寛政二年(一七九〇)十一月に六ヵ条の申し合わせをして街道の荷物の減少を食いとめようとした(『県史』⑦一六二三)。

問屋は宿場のかなめであり、常時宿役人が詰めていた。荷物の割りふりは馬指がおこない、問屋場の費用は村の入用としてまかなわれた。寛政三年、東条村の小前百姓らが、問屋場費用の不明朗をついて問屋を相手に訴訟をおこした。その結果、同年八月二十二日付で「宿法取り極め証文の事」一二ヵ条が取りきめられた(『町村誌』北信篇)。その取りきめは、問屋場入用帳面用紙・水油・割増刎銭(はねせん)・松代往来小夫銭(こぶせん)・薪(たきぎ)代・蝋燭(ろうそく)代など経費の細部にわたった。これらの経費は東条・徳間・稲積の三町で割りあうものとなっている。

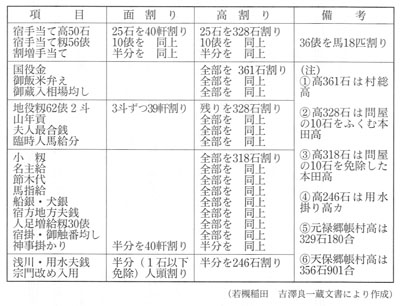

文久元年(一八六一)三月、新町宿の小前総代らが、問屋にかかる宿役免除高を村中で負担しているのは納得できないと申したてた。問屋は、以前から宿役一軒分と高掛かり一〇石分を慣例として免除されていたのを、小前たちは生活難渋の一因だとして取りもどそうとしたのである。藩の吟味により、小前の言い分は「不穏の儀」としてしりぞけられた。その結果、「宿方割合の儀、前々仕来たりによって」、表7のように確認された。その最初に、村高「本田高三二八石一升一合、ほかに無役本田三三石三斗九升六合、計三六一石四升七合」をかかげている。この本田高は正保・元禄の両郷帳の上・下稲積村高三二九石一斗八升とほぼ同じ村高である。宿場の諸役の基本は一七世紀の村高によっていることがわかる。また「軒前は四〇軒、うち問屋一軒除き三九軒」である。

表7によると、宿手当て部分は問屋も分け前にあずかっている。安政六年(一八五九)の土目録(どもくろく)(年貢割付状)によると「前々宿場お手当て」は、上稲積村は一〇〇石六斗、下稲積村は四五石、計一四五石六斗で、この高にたいする平均年貢率約三一パーセントとすると、年貢高約四五石が新町宿の宿場手当てとして減免されていたことになる。このなかに問屋の面割りと高割りの分もふくまれていた。いっぽう、諸役負担をみると、村高にかかるものは国役金・御飯米弁(わきま)え・御蔵入相場均(なら)しである。山年貢・夫人最合銭(ぶにんもあいせん)・臨時人馬給分は問屋も負担する。残りの九項目は問屋の一〇石分は免除され、その他の百姓で負担することで決着したのである。小百姓たちはこの部分を問屋にも負担させるように申したてていたのであるが、「前々のしきたり」という障壁があって要求は通らなかった。