番所役人は、居村百姓から任用して足軽格とした番人一人ずつを常駐させその任にあたらせた。仁礼(にれ)口(須坂市)のみ、宿場の北と南で二人が交替でつとめている。番所役人の待遇は、享保七年(一七二二)の「給所附分限帳(きゅうしょつきぶんげんちょう)」によると、鼠宿口留が五斗入り籾三〇俵と籾三人扶持(ふち)、その他の口留番所は五斗入り籾一〇俵と籾二人扶持とある。このほかに持高のうち一〇石分の諸役と番所居屋敷の年貢上納が免除されていた。

宝暦十三年(一七六三)五月、恩田木工(おんだもく)の財政再建策の一つとして役料の改定がおこなわれた。この結果、鼠宿はそれまで切米籾三〇俵、屋敷高は無役、新田のうち畑高一石分は免除であったものが、籾二〇俵と郡役人足一人に改められ、屋敷高などはそのまま免除された。その他の番所では切米籾一五俵と高一〇石分の諸役免除、屋敷高の免除だったのが、すべて籾一〇俵と郡役人足一人ずつとなった(「勘定所元〆日記」)。鼠宿口留番所のみ高かったのは、領内から江戸へ出る北国街道の領境に位置し、藩主の参勤交替の本陣(休泊所)もあり、江戸往来の人改めが煩多であったためだと思われる。

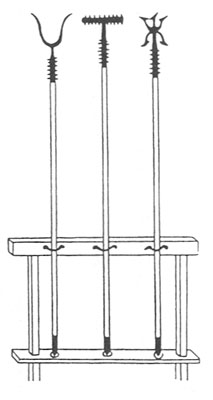

口留の各番所には警固、用心のために刺股(さすまた)・突棒(つくぼう)・袖搦(そでからみ)のいわゆる三つ道具が置かれ(図8)、藩からの預かり品として銅赤目印の高提灯(たかちょうちん)なども置かれていた。また、寛文二年(一六六二)から玉目三匁(もんめ)の用心鉄砲が預けられた。田野口番所(信更町)の同年の記録によると、鉄砲は本務以外いっさい使用しないこと、これに反した場合には罰すると規定されている。この鉄砲は鉄砲役を運上することなく、代がわりごとに村役人が奥印した願書を出し、職奉行が承認し引きつがれた。

番所の建物の修復費は、番所ごとに周辺の定められた村々に割りあてられた。普請の手続きは、まず番所元の村役人が吟味したうえ、詳細な見積もり書が作られ、郡奉行所に提出する。それをうけた郡奉行所では、勘定役・勘定所元〆の伺いを奉行が裁可して決定し、各村に割りあてた廻状を出す。村々は請証文を口留番所に提出した。

宝暦三年の田野口番所の「新規御普請願」によると、番所の大きさは梁間(はりま)二間半・桁行(けたゆき)三間で七坪半である。普請経費は、本柱(長さ二間、四寸角)一〇本、梁(長さ二間半、雑木)四丁、垂木(たるき)一一〇本、萱(かや)、縄、三尺戸三本、障子二本など、それに人足八〇人の代銭が見積もられ、それを田野口・赤田・氷熊(ひぐま)・灰原・高野(信更町)の五ヵ村が村高に応じて負担した。天保二年十月の「修復御見聞願」では、番所は長さ九間二尺・横三間四尺、三四坪二合二勺と大きくなっており、この修復に要する費用として金六両銀四厘が同じく五ヵ村に割りあてられている(信更町赤田 田中邦嘉蔵)。

関屋番所の修復・普請状況をみると、寛保四年(一七四四)・宝暦五年・明和九年(一七七二)・寛政二年(一七九〇)・文化五年(一八〇八)の記録が残っている。文化五年の屋根葺(ふ)き替えの願書には、番所の大きさ長さ六間五尺・横三間、坪二〇坪五合で、葺き替え費用は金二両一分銀八匁五分四厘と記されている。この費用を負担したのは欠(かけ)・平林・桑根井・牧内・関屋(松代町)の五ヵ村であった(松代町関屋 堀内満蔵)。

明和九年三月、勘定所では関屋番所の屋根葺き替えにあたって、職人や諸籾などについては掛かりあいの村々で負担すること、ただし、焼失や新規普請については前々のとおり職人と諸籾を藩で支給するとしている(「勘定所元〆日記」)。

番所役人は原則として世襲で、交替するときには跡目相続を郡奉行に願いでて、許可をうけた。交替にあたっての請書には、別の口留番所役人が人物保証の文言を書き請印を押した。その請印の番所役人のなかに肩書に肝煎(きもいり)の二字を冠した役人がみえる。二〇ヵ所の番所役人の代表として肝煎役一人が選ばれ、郡奉行所との交渉などにあたったと思われる。

番所役人は藩の職制上は足軽格にあたり、毎年正月の年始には城に参内し、御用達・町年寄・町検断などといっしょに大書院の入側(座敷と縁側とのあいだにある通路)にたって、奏者番(そうしゃばん)を通して年始の披露をうけた。また、藩の慶事などには祝いの金品を頂戴し、殿様入部の節は御礼銭を献上した。

明治二年(一八六九)、諸街道の関所が廃止された。明治四年七月、廃藩置県とともに松代藩も廃止され、松代県と改められた。そのため口留番所役人の資格と禄も停止となった。番所役人はそろって禄の代がえとして、土地の無償払い下げを松代県司税役所へ願いでている。その四ヵ月後の明治五年二月、長野県は各口留番所に口留の廃止と、手当て一七両の支給を通知した。しかし、同年七月、長野県から格禄廃止という通達があり、口留番人の手当ても廃止された。

明治五年三月、番所廃止にともなって三つ道具返還の通達が出されたが、各口留番所では先祖代々のお預かり道具であるので家に残し家宝としたいと願いでて許されている。