天保二年の堂庭借地証文によると、この年小屋掛けをおこなって商売を願いでた者は三六人いるが、そのうち大家(おおや)は一五人、借家・借地人は二一人であった。そして、これら商人のなかには、横沢町庄屋茂兵衛もふくまれており、けっしてその日暮らしの下層の者だけではなかったのである。また、大家とその店子(たなこ)がともに堂庭で小屋掛けを願いでている例も三件あったが、これらは大家が事実上の経営者として店子に地代や商品を提供して、営業にあたらせていたのであろう。弘化五年には、寺役人をつとめた家筋である長野村庄屋(桜小路庄屋兼帯)矢島五左衛門が権堂村長三郎所持の店(見世)を借りうけ、表具商いをしたいと堂庭商人三人に同意を求めている。三人は、これに反対して大勧進役人今井磯右衛門らに許可しないよう願書を出しているが(『県史』⑦一三四一)、幕末期には小屋見世の貸借もおこなわれていたことがわかる。

露店商の場合は、小屋掛け商人の場合よりも下層の者が多かったであろうが、なかには善光寺町続き地の権堂村の名主永井幸一のような者もふくまれていた。もっとも彼の場合、名主が露店を営むのは差し障(さわ)りがあるとして、庄五郎という者の名前を借りて駒返橋(こまかえりばし)近辺で営業したのである。なお、露店は、近世後期には、堂庭のみにとどまらず仁王門下などにも進出し、床などをしつらえた住宅まがいの小屋を建てて営業する者があらわれた。このため、天保二年に、寺がわはこうした施設を取り払うよう命じ、阿弥陀院町(栄町)茂右衛門のほか、桜小路の七人、横沢町の二人など合計二〇人が連印で詫(わ)び証文を差しだしたのであった。

香具師も開帳や彼岸の時節には全国から大勢やってきて、露店商いや見せ物小屋を営業した。弘化四年(一八四七)の開帳のときには、香具師の店として見せ物小屋が二〇軒余、ほかに覗(のぞ)きからくり・富(とみ)小屋・居合い抜き・歯磨(みが)き・七色唐辛子(とうがらし)・熊の油・即妙膏(そくみょうこう)・吉井の火打ちなどがあったとされる。

堂庭商人のなかに、頭役・頭商人・商人頭とよばれる仲間の統括者がいた。先にみたように享保六年の借地証文では、頭役は地代を免除されるなどの特権を保持していた。そして、頭役は、上納する地代の取り集めや、仲間のとりまとめ、触れの伝達をふくむ寺と仲間のあいだの交渉などを担当していたのである。なお、頭役は、文化年間(一八〇四~一八)ころから堂庭行司・堂庭庄屋などと呼称されるようになった。

大門町は、堂庭商人にたいして、町方の商売に影響があるとの理由から、しばしば商業活動の自粛を求めた。堂庭商人は、「赤物(あかもの)」とよばれる仏具関係の品物や小間物類のみならず、絹・木綿布類や鋏(はさみ)や小刀などの金物類も販売していたのであった。寛延三年の大勧進役人への訴えにたいして、堂庭商人からは、唐物(からもの)類・鼈甲(べっこう)・銀細工、絹・紬・縮緬(ちりめん)・木綿類(反物(たんもの)はもちろん切り売りにいたるまで)、剃刀(かみそり)・鋏・小刀・鏡類、高価な小間物類などはいっさい取り扱わない、との請(うけ)証文が提出されている。また、少しの物でも質取りはしない、と記されることから、逆にそうした実態があったことがうかがえる。

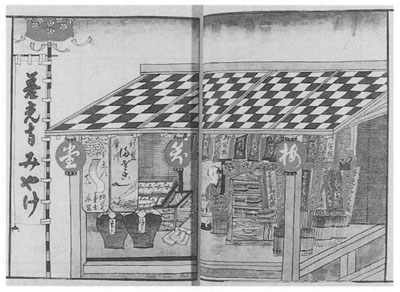

天明四年(一七八四)にも大門町から訴えが出されている。堂庭商人は、先年「赤物」以外は取り扱わないとしたにもかかわらず、糸物・太物(ふともの)(綿・麻織物)・木綿布類、小間物・紙・麻・金物類などさまざまな商品を売買している。しかも市場同様に家名を記した暖簾(のれん)をかけ、品々の看板(かんばん)を出している。茶屋見世では酒看板を出し、樽酒(たるざけ)まで販売する始末である。また、仁王門付近では床見世が多くなり去年の夏ころより紙見世が一軒営業を開始し、いまは常住の見世が二軒ある。とりわけ盆前と十二月は床見世・筵見世が多くなり、紙見世・椀(わん)見世が平然と商売をしている。こうした実状を訴え、堂庭商人が「赤物」以外を取り扱わないようきびしく取り締まってほしいというのである。大勧進はこうした大門町の主張を認め、堂庭商人からは寛延三年のとき同様の請証文を提出させた。しかし、こうした干渉にもかかわらず、堂庭商人の活動を十分には規制することができなかった。