八田家は、屋号を菊屋と称したが、宝永四年(一七〇七)の分家独立いらい、呉服店と酒店などを営んでいた。享保期(一七一六~三六)には藩の年貢米取り扱いにも関係し、年貢米の販売を通じて領外市場とも結びついていた。そして、そのころ営業の中心は呉服店であり、京都・大坂・伊勢などから呉服・太物(ふともの)類を移入して領内外に売りさばき、紬(つむぎ)や絹織物などを上方や江戸に出荷する遠隔地取り引きをおこなっていた。しかし、宝暦期(一七五一~六四)から天明期(一七八一~八九)になると呉服店の経常は不振で、掛け売りが増加し、ゆきづまりをみせるようになった。呉服店では、呉服・太物類をはじめ紬・絹織物・糸・実綿・油・古着・繰綿(くりわた)・篠巻(しのまき)なども取り扱っていたが、古着以外は利益が低かった。そして、呉服店にかわって領外・領内市場を対象にした高利貸し付けや酒造業が経営のなかでしだいに大きな比重を占めるようになった(吉永昭「城下町御用商人の経営構造」)。

宝暦期には、松代藩では藩政改革が実施され、月割り上納制が導入された。年貢米の販売・換金を領内市場でおこなわせようという月割り上納制は、領内米穀市場のひろがりを前提としたものであった。八田家はこうした貢租制度改革の影響をうけて、藩の年貢米取り扱いからはずされたが、その後はこの領内米穀市場に依拠しつつ酒造業に営業の重点を移していく。

酒造業は、酒造部門の酒蔵と販売部門の酒店にわかれ、酒店はさらに本店と出店(紺屋町店)とがあった。天明五年時点における八田家の酒造株高は五一〇石余(自己の居株は一四一石余で、残りは株保有者五人からの酒造株引受分)、酒造米高は九一八〇石余であり、城下一の圧倒的地位を占めるようになった。天明六年(一七八六)の場合、秋棚卸(たなおろし)勘定(前年二月から十月まで)は仕込みなどをふくめた諸経費が一五六〇両余、売上金が一九六〇両余、春棚卸勘定(十月から翌年二月まで)は諸経費が一九八〇両余、売上金が二一九〇両余であり、相当の利益をあげていたことがわかる(『松代八田家文書』国立史料館蔵)。八田家の酒造業は、寛政期(一七八九~一八〇一)から享和期(一八〇一~〇四)が最高の利益率をあげた時期であり、文政期(一八一八~三〇)には酒造店の経営は悪化する。

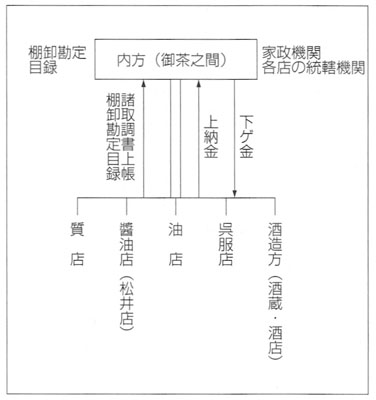

八田家では油店も開設していた(本店と出店の紺屋町店があった)。営業開始の時期は不明であるが、棚卸勘定帳の残存状況から寛保三年(一七四三)には営業がおこなわれていたことが確認できる。そして、当初は御用油を納入するなど領主と密接な関係があったとされる。寛延期(一七四八~五一)には四〇〇両前後、宝暦・明和期(一七五一~七二)には一〇〇両から二〇〇両ほどの経営規模を保っていたが、その後は規模の縮小がいちじるしく、安永期(一七七二~八一)には四〇両ほどになって年間利益も七両前後にまで落ちこんだ。このため天明初年には一時閉店され、天保期(一八三〇~四四)ころに再開されている。なお、質店も寛政期後半ころに開設されている(図2)。