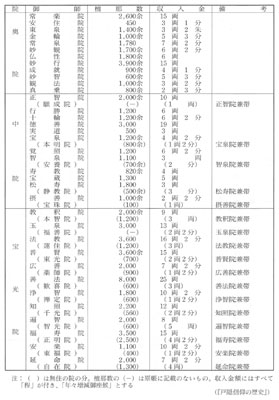

三院衆徒はみな、御師(おし)として檀那場(だんなば)をもち、講を組織し、檀那回りをし、参詣者を宿泊させた。天保十二年(一八四一)の御師の配札檀那数(表3)から檀那の地域的ひろがりをみると、檀那数はぜんぶで八万軒余にのぼり、地元の信濃に圧倒的に多く、ついでは越後に多い。それ以外では江戸の武家・町人がきわめて多く、佐渡・甲斐・尾張・三河・美濃・上野(こうずけ)・下野(しもつけ)・武蔵など中部・関東の国々に分布し、北は奥羽地方南部、西は京都・大坂・伊勢やその周辺におよんでいる。

御師の檀那との接触には、配下の各地の戸隠修験(しゅげん)(山伏(やまぶし))を通じて檀那を教化し組織する手だてと、御札(おふだ)の配付や御初穂(おはつほ)の取り集めのために御師自身または手代が回村する方法とが併用されていた。衆徒の配下には、衆徒のだれかを師家(しけ)として戸隠山山伏帳に登録され、村々に住むいわゆる里(さと)修験(里山伏)が存在した。ただ、近世の山伏は京都の醍醐寺三宝院(だいごじさんぽういん)を本山とする真言(しんごん)系の当山(とうざん)派と、聖護院(しょうごいん)を本山とする天台系の本山(ほんざん)派との、はげしい勢力争いに蚕食され、戸隠派の山伏は少数にとどまった。文政十年(一八二七)の戸隠流山伏帳によると、ぜんぶで四二人で、水内郡三一人、高井郡五人、更級郡二人、安曇郡三人、越後魚沼(うおぬま)郡一人である。かれらが師家とした衆徒は一四院で、戸隠派山伏は衰勢気味だった。

御師または手代の檀那回りは、御札を配り御初穂をうけとることが主目的で、冬・春のころ別当に届けて出立し、掌握している檀那場を所定の順で回る。戸隠講があるところでは講世話人の家を定宿とした。御札を配り、土産物(みやげもの)を配る。土産物には麻・元結(もとゆい)・針・杓子(しゃくし)・箸(はし)・櫛(くし)・扇(おうぎ)・煙草(たばこ)・煙草入れ・薬などが用いられた。御初穂として米穀や金銭をうけとる。長途の旅なので、多量の御札や土産物はあらかじめ定宿(じょうやど)へ送っておき、物品の御初穂は途中で売却して金銭にかえ、金銭の御初穂とともに戸隠へ送金した。

配付した御札には、初穂料により箱札・木札・紙札の別や大小があったが、御札により戸隠信仰のなかみが知られる。「三社九頭龍(くずりゅう)」「巳待(みまち)」などは水神、「虫除(むしよけ)」「風祭幣帛(かざまつりへいはく)」「川除(かわよけ)」などは農業神、「村中安全災難消滅」「家内安全」などは招福神としての戸隠である。中世いらいもっとも基底にあったのは、水神としての九頭龍信仰であろう。けわしく切りたつ戸隠連峰を九頭龍と見、流れだす裾花(すそばな)川・鳥居(とりい)川の水源にまします水神と崇めた山岳信仰である。そこからしだいに作神(さくがみ)(農業神)、さらに生活の安全幸福をもたらす招福神ともなった。

この戸隠信仰の諸側面は、戸隠山への距離にもかかわる。現代の実態の分析によると、戸隠から五〇キロメートル内の信仰圏では水神としての性格が強い。旱魃(かんばつ)のとき雨乞(あまご)いのお種水もらいにきてもち帰れる行程の範囲である。五〇~一五〇キロメートル圏では、水神信仰も存在はするが、むしろ作神としての性格が強まり、代参講による参詣が中心になる。一五〇キロメートル以上離れた地域では、作神信仰の性格のみが濃厚で、講元世話人の活動に依拠する形をとるという(岩鼻通明『戸隠信仰の地域的展開」)。

これは、江戸後期に遡及(そきゅう)してもあてはまることのように思われる。とりわけ、長野市域をふくむ北信濃では、戸隠は雨乞い祈祷の水神であった。旱魃になると、まず村の産土(うぶすな)神(鎮守(ちんじゅ))か水神(すいじん)(伊勢宮・弁才天(べんざいてん)・牛頭天王(ごずてんのう)などさまざま)で村人全員が出て神事祈祷をおこなったり、地蔵を水中に投じたりするが、それでも効験がなければ戸隠へ代表者あるいは全戸からひとりずつが参詣して雨乞い祈祷をし、お種池からお水をもらって帰る。戸隠をそうした雨乞い祈願の対象とする地域は、民俗調査によると、長野市域の大半(旧更級郡西寄りは聖山(ひじりやま)へいく)から上・下水内郡、埴科郡におよんでいる(『県史』民俗編四巻(二))。また、これらの地域には、戸隠講が濃密に分布している(『市誌』⑩民俗編)。いずれも近代の様相であるが、そのかなりの部分は近世にはじまったものと推定してよいであろう。

檀那回りとともに御師の収益になるのは、戸隠参詣人の宿泊や案内のお布施であった。先達(せんだつ)が率いたり村人がまとまったりして団体でくることが多い。御師はこれを迎えて、三院神前を順拝させ、自院の客殿に誘導して祈祷をおこない、宿坊に泊めて手厚く接待した。このときの初穂料やとくに宿泊料は重要な収益源であった。

御師が他院の檀那を奪って宿泊させることは堅く禁じられていたが、御師仲間以外のところから強力な競争相手が出てきて御師らをあわてさせた。宝暦年間(一七五一~六四)ごろから、中院・宝光院の門前百姓らが増加してきた参詣人相手に稼ぎをはじめ、馬で送迎して駄賃を得たり物品を売りつけたりするだけではなく、宿泊もさせるようになったのである。一の鳥居下の大久保の茶屋や、さらに善光寺町まで出むいて参詣人を勧誘、案内し、門前の民家に宿泊させる。しだいに営業の範囲をひろげ、一般参詣人ばかりでなく衆徒の檀那にも手を出し、「宿坊は待遇が悪い。高い布施をとられる」などと吹きこんで自宅へ連れこんだ。

安永二年(一七七三)、中院・宝光院衆徒は、門前宿泊の禁止を本坊に訴えた。「門前領民は地所をもち、竹木商売、炭焼きなどの収益があるが、無禄(むろく)(知行地なし)の両院衆徒は、檀家の助力を得なくては生計が立たず存続できない」と窮状を記している。このときは本坊が両門前へ禁止を命じていったん収まったが、文政十二年(一八二九)にふたたび、今度は奥院衆徒も加わり、三院年行事が本坊役所へ訴えでた。「門前の宿屋が檀家を宿泊させており、衆徒が宿泊料を失うばかりか衆徒・檀那関係も薄れてしまう。門前のものは店商売に限り、宿屋御免札(ごめんふだ)を貸し借りして営業しているのをいっさい禁止してもらいたい」と訴えている。

ここで宿屋御免札といっているのは、寛政十年(一七九八)に本坊が運上金の上納と引き加えに免許したもので、この宿屋株を入手した門前のものはおおっぴらに宿屋稼ぎを展開していたのである。本坊自体、増加する参詣者からの貨幣収入増をもくろみ、ほかにも冥加(みょうが)・運上(うんじょう)をとる種々の免許制を取りいれていた。このため、門前宿屋営業にも、一般参詣人に限ると自粛を求める以上のことはなかった(『戸隠信仰の歴史』)。

これらの動向は、一八世紀後半から一九世紀へと、戸隠参詣人が急増してきたことを示している。文政二年(一八一九)夏、江戸の国学者清水浜臣(はまおみ)は、善光寺詣(もう)でのあと戸隠に登り、奥院にまでいたったさまを「上信日記」につぶさに書きとめた(矢羽勝幸編『江戸時代の信濃紀行集』)。善光寺へきて戸隠へ足をのばす文人墨客(ぶんじんぼっかく)がしだいに増してきていた。