平安時代末いらい、全国の諸霊山をよりどころに広範囲に遊行(ゆぎょう)していた山岳修験者(しゅげんじゃ)は、近世初頭に里に定着し、多くは本山派・当山派に組織化されていった。こうした里に定着した修験(里修験)は、居住する村や町で、日待(ひまち)・月待・庚申(こうしん)・荒神(こうじん)などの講の導師をつとめ、人びとの苦悩にこたえて加持祈祷(かじきとう)、調伏(ちょうぶく)、つきもの落としなどの呪術(じゅじゅつ)宗教的な活動をおこなって暮らしていた(宮本袈裟雄『里修験の研究』)。

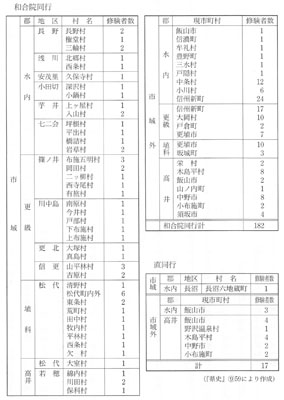

前項でみたように、近世初頭に北信四郡では京都聖護院を頂点とする本山派が、松代和合院を先達職・年行事に任じて、定着化する修験の組織化を強力に推しすすめた。組織化された修験者の居住地を、貞享三年(一六八六)、和合院と高井・水内両郡の霞下との争論裁許請状の署名でみると、表4となる。

もっとも多く集中していたのが水内・更級両郡にまたがる西部山中、現在の信州新町・中条村・小川村・大岡村から千曲市桑原・八幡の地域である。それに、千曲市屋代・森・倉科から市域の和合院をとりまく松代周辺と若穂地区にかけて、それから須坂市・小布施町・中野市、高社山(こうしゃさん)をこえて飯山市の旧高井郡地域と木島平村にかけて、埴科・高井両郡の善光寺平東縁山麓(さんろく)にも点々と居住している。水内郡飯山城下周辺にも集中している。善光寺平の里方にはわずかに点在する程度である。

一五〇年ほどのちの天保三年(一八三二)、本山派聖護院院家住心院の霞下修験の書き上げでも(表5)、西部山中と東部山麓に多い傾向は同様で、総数で二割近い増加もこの地域である。市域では西部山中の芋井・七二会(なにあい)方面に新たにあらわれている。

正徳(しょうとく)三年(一七一三)、和合院は霞下の山伏二七人の霊山大峰(おおみね)(奈良県)入り修行と、峰入りしない山伏九人の分もふくめた官位補任(ぶにん)状六二通を本山の京都聖護院に取りつぎ、同院役人内藤兵部・村井宮内に都合四四両一分五一二文を上納した(「信濃国川中島四郡年行事和合院霞下官位帳」熊野出速雄神社蔵)。峰入りには二分、官位補任状は一通につき金襴地袈裟(きんらんじけさ)二両、法印三分、権大僧都(ごんのだいそうず)二分、桃地・院号各一分であった。

寛政十二年(一八〇〇)十一月、和合院は、霞下修験の水内郡橋詰村(七二会)金剛院右門(うもん)を不届き至極であるとして逼塞(ひっそく)を申し付けたことを、松代藩職奉行所へ届けた(「口上書を以て御届け申上げ候御事」熊野出速雄神社蔵)。それによると、金剛院は霊山大峰山への入峰(にゅうぶ)修行と官位補任にさいし、京都聖護院へ直訴して入峰、補任を果たして帰国し、その報告もなかったという。ほんらい霞下の修験は、入峰のさいは村の組頭と師匠筋を同道して和合院の添え状をもらい、聖護院へ取りついでもらう掟であるのに、それを破り、そのうえ弟子筋違いである吉原村(信更町)教学院を同行してその官金上納に立ち会ったというのである。これは「年行事職を踏みつけ、配下みだりの基、不埒(ふらち)至極に存じ奉り候」としている。和合院と霞下修験とのこうした争いは、幕末まで絶えることはなかった。

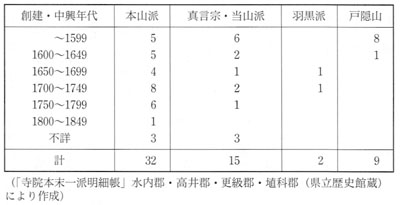

ところで、前述のように、北信四郡には近世初頭いらい、聖護院の積極的な勢力拡大策もあって本山派修験が多かったが、当山派や戸隠修験、それにわずかではあるが羽黒派修験もいた。

明治五年(一八七二)「寺院本末一派明細帳」(水内郡・更級郡・埴科郡・高井郡)(県立歴史館蔵)には、四郡内の寺院が宗派ごとに書き上げられ、それぞれの寺歴が記されている。これより前、慶応四年(一八六八)三月、新政府は神仏分離令を発し神仏混淆(こんこう)を禁止したのにつづいて、明治五年九月十五日、明治政府は太政官(だじょうかん)布告を発して修験道を廃止した。本山派・当山派の修験者はそれぞれ天台宗総本山園城寺(おんじょうじ)・真言宗醍醐寺(だいごじ)本坊三宝院(さんぽういん)所属のまま天台宗・真言宗に帰属させられ、多くの修験寺院は廃寺となり、修験者は還俗(げんぞく)して帰農した。維新政府の神仏分離令をうけて、松代和合院はいちはやく還俗して社家に転じ、皆神山熊野出速雄(くまのいずはやお)神社となり、明治四年六月、配下一三人も社家に改めた(『県史』近代⑩(1)四〇)。このため明治五年の「寺院本末明細帳」に書き上げられた修験寺院は少ないが、それぞれの寺歴から創建年が推測できる(表6)。「中興開山」「再創建」もふくめて、明記された年次で創建年をみると、当山派は関ヶ原の戦い以前、すなわち本山派聖護院が松代和合院を核として信濃国の修験者の組織化に本格的に取りくむ以前からの修験が中心である。これにたいして本山派は、創建または中興開山は一六世紀の近世初頭から一八世紀後半の近世中~後期にまでおよんでいる。前項でみた本山派の積極的な弟子取り策のあとがうかがえる。近世以前の創建とされる戸隠修験の八軒は、学門行者(がくもんぎょうじゃ)が戸隠寺を開いた翌年の嘉祥(かしょう)三年(八五〇)を「開宗」としている。

明治五年の修験道廃止令をうけて、廃寺または本寺帰入となった修験を長野県に届けでた書類綴りがある(「旧修験処分書類-帰入帰農届寺院号廃称願-寺社掛」県立歴史館蔵)。これによると、明治六年届け出分のまとめで、帰農修験は北信四郡で二三ヵ院(派別は不明)、帰入は元本山派修験で天台宗園城寺末が六〇ヵ院、旧羽黒派修験で天台宗羽黒山智憲院末が一ヵ院、元当山派三宝院末が二七ヵ院であった。本山へ帰入して天台宗あるいは真言宗寺院となった旧修験も、その後多くは廃寺となった。

江戸時代後期、現小布施町域には一〇人の修験がいたことが確認されている(小林暢雄「小布施の修験山伏」)。戸隠派二寺院、本山派三寺院、当山派五寺院である。これらの諸寺院の来歴をみると、江戸時代初期に来住して新田開発にたずさわったとする伝承が多い。松村新田村の戸隠派大正院は、寛永十四年(一六三七)新田開発の功で高五石一斗四升四合の除地(じょち)を認められた。本山派の福原新田村金胎寺は、福原新田村の開発がはじまったとされる慶長十二年(一六〇七)から寛永初年ころに、水内郡倉井村(三水村)から転住したと伝える。その祖は、天正年間(一五七三~九二)に多賀新田村(倉井村)の芝場を見立てて開発にたずさわったという。当山派の小布施村妙法院の末裔(まつえい)山岸家の伝承では、戦国時代末期に武田方の残党として甲州から移住したとされる。近世初頭に、新田の開発や近世村を成立させていく過程で、山岳修行で遊歴をかさねてきた修験がそこに定住し、村の成立になんらかのかかわりがあったことをうかがわせる。

元文元年(一七三六)八月、更級郡御幣川(おんべがわ)村「切支丹宗門改め帳」(篠ノ井御幣川 宮入裕徳蔵)に山伏正善院一家六人が宗門請けされている。

一皆神山天台宗和合院霞下 本山派山伏 年五十五 正善院

一岡田村禅宗国峰院旦那 年四拾 女房

一宗旨寺 同断 女子 年十四 たつ

(以下、子ども三人略)

家長である正善院ひとりは和合院の寺請けで、女房と四人の子どもは家の旦那寺である禅宗国峰院の寺請けとなっている。村に定住した修験は、百姓として一家を構え、田畑を耕すかたわら、人びとの求めに応じて加持祈祷・呪術を業としていた。また、百姓のなかから、近隣の修験に弟子入りして修行を積み、新たに修験となることもあった。

長野市域の寺子屋師匠調べによると、修験を職業とする四五人があげられている(一一章五節参照)。天保三年(一八三二)、市域の本山派修験は五八人であったから(表5)、当山派・戸隠派の修験を合わせても、市域に居住した修験のなかには寺子屋の師匠を兼ねるものが多かったことがわかる。市域以外の修験にも、高井郡松村新田村(小布施町)大正院(小林暢雄前掲論文)、現中条村でも伊折村仙寿院ほか六人(『むしくら 虫倉山系総合調査研究報告』)のように、寺子屋師匠をつとめた例は多い。『熊野出速雄神社文書』(熊野出速雄神社蔵)には、漢詩や和歌を詠(よ)んだ書き付けが多く残されている。このように修験には、村の文人(ぶんじん)としての姿もあった。