信濃が豊臣政権下にはいり、西国出身大名らが信濃へ移封(いほう)され、西からの文化、とくに京都を中心とする王朝文化の信濃流入があった。慶長三年(一五九八)伊勢国出身田丸直昌(ただまさ)の海津城入封もその例である。同年施行された太閤(たいこう)検地の石高(こくだか)制も上方(かみがた)からもちこまれたものだが、田丸は石高制にもとづく上方風(かみがたふう)支配を強めた。さっそく皆神山(みなかみやま)熊野権現の社領を慶長四年に安堵(あんど)したのも、熊野権現の霊力に加えて、西国系神への崇拝という面もあったであろう。

関ヶ原戦後、西国系大名にかわって、東国出身大名が主体となる。だが、元和二年(一六一六)ごろ、信濃長沼城を得た佐々成政(さっさなりまさ)養子佐久間勝之(かつゆき)や、その兄で元和二年に信濃飯山城主となった佐久間安政などのように、豊臣系大名から徳川氏にしたがった大名もいる。佐久間安政は、とくに寺社領安堵に意を用い、飯山城下町西部一帯に寺町をつくった。佐久間勝之が、飯田の脇坂安元らとともに二代将軍秀忠の御伽衆(おとぎしゅう)に加えられたのは、武芸だけでなく連歌(れんが)や茶の湯などの京の王朝文化を教養として備えていたからであった。

信濃出身大名の多くは京都へのあこがれをもっていた。真田氏や諏訪氏はその側室を京都に得ていた。真田信之の母は、公武のあいだを奔走(ほんそう)した右大臣菊亭(きくてい)(今出川)晴季(はるすえ)の娘(寒松院)である。元和五年に将軍徳川秀忠に供奉(ぐぶ)して上洛(じょうらく)した真田信之は、信之室の大病、子の河内守(かわちのかみ)(信吉)の病気を案ずる書状を、医師坂巻夕庵にあててそれぞれ送っている(『信史』23一三一~一三二頁)。そのあとの書状では、自身も病み上方で療養していること、能見物などもしていることを述べている。

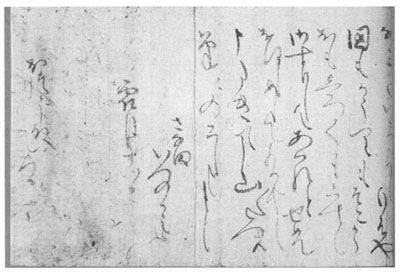

元和八年(一六二二)八月、父祖伝来の地上田から突然、松城(松代)への移封を命ぜられた真田信之は、その年の十一月十八日付けで、心情を吐露した書状を京都にいる心の友の小野お通(つう)にあてて送っている。信之五七歳、お通五五歳であった。そこには、松代に移ったこと、松代は都あたりと劣ることがないほど名所が多いこと、京都から見栄えのよい分別のある下女を二、三人松代へ送ってほしいこと、などを書きつづっている(『信史』23五六〇頁)。名所旧跡の歌を紹介し、都に劣ることはないと比較しているところに、かえって都へのあこがれを読みとれよう。五七歳になった信之は、自分はもはや浮き世にはいらない人間といいながら、使用人を京都の小野お通に依頼している。「いかに京都の人とはいえ見るにたえない女性では困る」という一文にも、雅(みやび)な京都の女性へのあこがれが見える。

城と城下町は、大名の権威を領民に示す場ともなる。だからこそ信之は、見ざまよき、賢い京都の女性を使用人に望んだのである。信之が「(使用人の女性が)みぐるしきは外聞あしく候」と記したのも、領主の権威にかかわる事柄だったのである。美人で京都の雅を伝える女性たちが、地方の城下町に下ってくればたちまち領民のうわさにもなろう。飯田藩主の脇坂安元は京都貴族出の母をもち、高遠藩主の保科正光も下女を京都から呼んでいた。彼女らと領民の接触の場は少ないにしても、上方風の雅と上方へのあこがれを城下町に伝えていった役割は意外と大きい。元和九年に松代大英寺に三十六歌仙の板絵を寄進したのは、真田信之の娘であった。京から下ってきた女性らの助力を得ただろうし、松代住民にもこれらを見る機会があったろう。