再建された善光寺本堂の建築でまず大きな特色は、撞木(しゅもく)造りであることである。これはすでに鎌倉時代から寛文如来堂にいたるまで善光寺本堂の基本的な建築構造であった。撞木とは仏具の一種で鐘・鉦(かね)(たたきがね)などを打ち鳴らす丁字形の棒(かねたたき)のことだが、その形に似ている寺社建築を撞木造りという。撞木造りの建物はほかにもあり、天明六年(一七八六)につくられた皆神山(みなかみやま)(松代町)の熊野出速雄(くまのいずはやお)神社本殿(和合院)などもその一例だが、善光寺のような大寺院ではまれであった。

古代の寺院の金堂(こんどう)はわずかに僧侶の立ちいる余地があるだけで、一般の参詣者を受けいれる空間はなかった。金堂は一般に横長、平入(ひらいり)の構造で、中央に本尊を安置する須弥壇(しゅみだん)があった。ほんらい人間を内部に入れない造りだったが、平安時代に内部に僧侶が入るようになり、本尊・須弥壇を奥へずらす。さらに人間を多く入れるため、仏の専用空間と人間の空間を区切り、あいだに結界(けっかい)を設ける。こうして本堂は縦長、妻入(つまいり)の形となる。やがて本堂の前に参詣者のための礼堂(らいどう)がつくられ、さらに本尊と同じ屋根の下まで入りたいという欲求から、別棟だった両者を一体化させて内陣(ないじん)・外陣(げじん)とする寺院もあらわれる。東大寺三月堂(奈良市)では奈良時代の正堂に鎌倉時代に礼堂が追加建立された。女人高野(にょにんこうや)で知られる室生寺(むろうじ)(奈良県室生村)では、平安時代の金堂(正堂)の前面に江戸時代になって礼堂を造り加えて外陣とし、屋根は外陣を取りこんでひとつのものとした。このように正堂・内陣は仏の空間(最深部に本尊を安置)、礼堂・外陣は人間(参詣者)の空間となる構造は観音堂に多い。しかも、観音堂は前面に吹き放し部分と広い縁側をもつ。観音霊場の清水寺(きよみずでら)(京都市)の本堂はその礼堂の外陣部分が広くて土足のまま入れ、さらに広い濡れ縁(ぬれえん)がある。規模は小さいが、松代町東条の清滝観音なども吹き放しの外陣があり、土足で入って参詣できる。

江戸時代の庶民参詣の寺には縦長、妻入で内陣と外陣を区切る形が多いが、これは正堂と礼堂を合成した様式といってよい。善光寺の撞木造りもこの一種だが、善光寺のほうがその歴史は古い。善光寺では『一遍聖絵(いっぺんひじりえ)』にみるように鎌倉時代にすでにこの形ができていた(『市誌』②参照)。これは幾度もの再建でも受けつがれ、寛文(かんぶん)の如来堂もそうであったし、宝永再建の現本堂も同じである。ただ、寛文如来堂にいたるまでは吹き放し部分はなく、宝永本堂になって本堂の奥行きをいっそう深くし、はじめて前面に一間の吹き放し部分が設けられた。

善光寺の本堂が撞木造りの構造をとった背景には、当然に参詣者の増大という事実があった。平安時代後期いらい、重源(ちょうげん)、一遍(いっぺん)といった高僧の山籠りばかりでなく、一般の武家・庶民の参籠(さんろう)が増した。この参詣・参籠のために広い礼堂が必要となり、構造を一体化して外陣となった。平安時代の善光寺本堂にも内陣・外陣が存在したと思われ、鎌倉時代には奥行きの深い縦長、妻入(つまいり)という特徴をもつ撞木造りが成立していたのである。

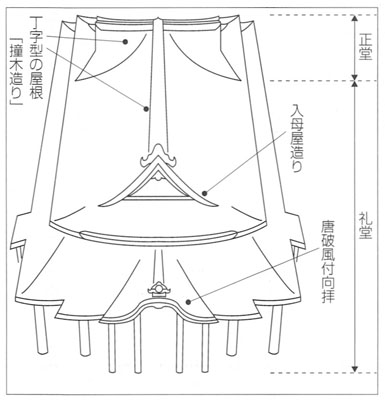

ところで、善光寺の場合、本堂(正堂)は入母屋(いりもや)造り・平入(ひらいり)であり、これに入母屋造り・妻入の礼堂(外陣部分)が追加、合成された。両者の組み合わせには、本堂が横に広く、礼堂の幅がそれより狭く高さも低いケースもありうる。ちょうど新潟県から下水内郡栄村にかけての民家にみられる中門(ちゅうもん)造りに似た形である。しかし、この形だと、本尊の阿弥陀如来像は本堂の西の間に安置されているので、これを礼堂から拝めないことになり、これでは礼堂の意味をなさない。そこで当然に、本堂の幅をそれほど横に広くない入母屋造り・平入とし、同じ幅の礼堂をドッキングするという形をとった。この場合、礼堂はやや奥行きを大きくとり、そのため妻入の構造となった。屋根は本堂部分の棟と礼堂部分の棟とが丁字に直交する(撞木形となる)が、幅は両部分がまったく同一となるという独特の形である。