宝永四年(一七〇七)完成の善光寺本堂は江戸前期を代表する大建築であるが、その建築様式は「信州善光寺如来堂造営諸色入料(しょしきにゅうりょう)勘定帳」(大勧進蔵。以下「勘定帳」と記す)に詳しい。これにもとづいて、本堂建築の全体とその構成要素について建築様式を概観することにしたい。

①全体の形と規模 本堂全体の形と規模はつぎのようである。

桁行(けたゆき)(奥行きの深さ) 二九間三尺一寸二分(約五三・七メートル) この柱間(はしらま)(柱と柱の間)は七間(けん)

梁行(はりゆき)(正面の横幅) 一三間七寸二分(約二三・七メートル) この柱間は一六間

雨打仏殿作り(建物の形が寺院風)

挧葺(とちぶ)き(板葺き。のち大正十一年~昭和五年の工事で今の檜皮(ひわだ)葺きに葺きかえた)

高さ(石口より箱棟(はこむね)まで) 九丈(約二七メートル)

この坪(つぼ)(建坪、床面積) 三八七坪三合(約一二八〇平万メートル。向拝(ごはい)部分をふくめると約一四二〇平方メートル)

表向拝(おもてごはい)(正面入口) 唐破風(からはふ)(幅一〇・四メートル、出深さ六・一メートル)

脇(わき)向拝(東西入口) 桁行三間一尺六寸 二ヵ所(縋破風(すがるはふ)。側面に向拝があるのは珍しい)

右の仕様で地形(ちぎょう)は縦三一間三尺余、横一五間一尺余、建築面積四七九坪余(約一五八〇平方メートル)になる。

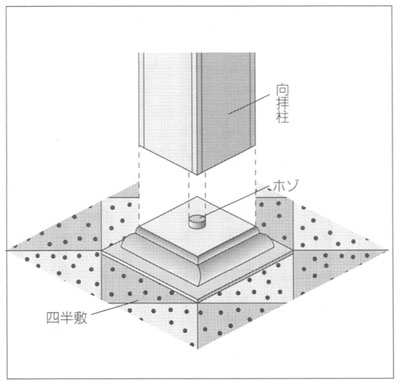

②基礎まわり 基壇(きだん)は高さ三尺(九一センチメートル)。真砂(まさご)(砂や小石)を入れて突き固める。基壇の総回りを漆喰(しっくい)で塗り固め亀腹(かめばら)とする。石据(いしすえ)(柱の礎石を置く位置)は深さ七~八尺に穴をあけ、その底に大石を突きいれる。柱石(礎石)は四尺四方(方一・二メートル)に美しく平らに仕上げた角石で、根入り(埋める深さ)は三尺(九一センチメートル)とする。表向拝の床地面は四半敷(しはんじき)(角石を斜め四五度に張り詰める)、脇向拝も同じ。建物の縁の下まわり全体に布敷石(ぬのしきいし)を敷き詰める(長方形の石を隙間なく連続して長く並べる)。

③柱と匠の技 柱はぜんぶで一〇八本ある。百八煩悩(ぼんのう)と同じ数である。向拝(ごはい)柱八本と守屋(もりや)柱一本が角柱である以外はすべて丸柱で、材は守屋柱が杉材であるほかは、槻(つき)(欅(けやき))と桂(かつら)を用いていると「勘定帳」は記すが、昭和大修理のときの調査では杉五本、桂六九本、槻(欅)三四本の計一〇八本で、守屋柱のほかに杉材が四本あった。また、槻(欅)と桂とは混合していて、規則性のある使い分けをしたとは思われない。

側柱(がわばしら)(外まわりの柱)は槻と桂で太さ一尺八寸(約五五センチメートル)、長さ六間五尺(約一二・四メートル)。入側(いりがわ)柱(側柱より一列内側の柱)はみな槻材で、太さ二尺(約六一センチメートル)、長さ七間半(約一三・七メートル)。もっとも重要な位置にある内々陣の柱はこれも槻と桂で、太さは二尺二寸(約六七センチメートル)もあってもっとも太い。長さは入側柱と同じく七間半である。赤漆塗(うるしぬ)りで仕上げてある。

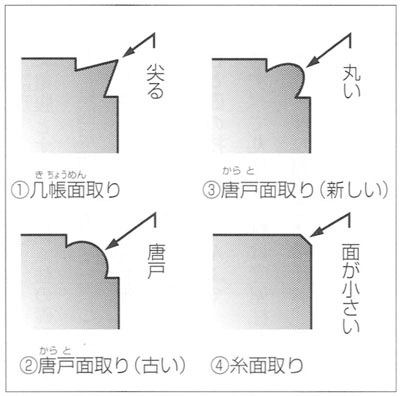

このうち内々陣の一本のみが守屋(もりや)柱とよばれる角柱である。蘇我(そが)氏に倒された物部(もののべの)守屋の鎮魂(ちんこん)の柱との伝えもあるが、それはさておくとして、住宅の大黒柱ないしは床柱(とこばしら)と同じく本堂を守る重要な柱である。おそらく本田善光(よしみつ)・弥生(やよい)夫妻が最初に自分の家(庇の間(ひさしのま))に如来を安置した場面の想起が背景にあろう。三卿の間を住宅の床の間(とこのま)と見立てれば、床柱がここに立つことになる。杉材を用いており、後方側柱四本も杉である。「善光寺如来堂再建記」には「守屋柱として杉材を戸隠参道の荒安(あらやす)(芋井)からほかの四本の杉を旭山から伐りだした」と記されている。水に強い杉材のほうが条件の悪い北の側柱に適し、しかも地元の材なら気候、風土に適応することを知る棟梁・大工たちの心と技(わざ)のなせる選択とみるべきであろう。宝永再建時に木材乾燥の期間が不足したため、乾燥十分だった地元の杉材を用いたということもあったかもしれない。守屋柱は柱の角(かど)を平安後期に用いられるようになった「大面取り」として、八角形に近いほど角を削り、径二尺の方柱(ほうちゅう)とした金箔(きんぱく)仕上げである。

なお、その守屋柱から南へ一メートルほどの境界の壁に太い縦格子(たてごうし)が入った窓(横八〇、縦五〇センチメートルほど)がある。ここになぜ格子窓があるか、謎(なぞ)の窓とされてきたものである。これも三卿の間を床の間とみた場合、住宅なら床の間の横壁を障子・書院窓とするが、本尊の厨子(ずし)をまつる西の間とのあいだに格子窓(採光用の障子)をあけることはありえない。そこで守屋柱の前方の壁に格子窓とした理由はほかにあると思われる。たとえば三卿の間の本田弥生像が立てひざ、合掌姿で今まさに立ち上がろうとしているとみえるのは、弥生御前(ごぜん)がこの格子窓から如来の声を聞こうとする瞬間の造形なのではないかとも想像できる。

つぎに、向拝柱は社寺堂塔でかならず方柱(角柱(かくばしら))になっている。善光寺でも同じで、槻の角柱である。四隅角に面取りがほどこされていて、もっとも華やかな几帳面(きちょうめん)取りである。この柱が三段の造り出し付きの礎石に乗っている。柱の下部には銅製の沓巻(くつまき)(化粧金物(けしょうかなもの))が付けられ、下の礎石との境にはこぶ形の連珠(れんじゅ)、角部には卍(まんじ)の網代文様(あじろもんよう)、上部にはやはりこぶ形の大きな玉という独特の意匠になっている(これは明治時代のもの)。なお、現本堂の再建が宝永四年(一七〇七)であったことを端的にしめすものが、西脇向拝の上り口にある南側親柱の擬宝珠(ぎぼし)にある。そこに陰刻銘で「信州埴科郡松城鋳物師(まつしろいもじ)宮嶋氏藤原宝法 宝永四亥(い)七月吉日」と刻まれている。

向拝柱をめぐってはひとつ古くからの別の問題がある。東脇向拝(わきごはい)柱の南の柱が礎石からずれてねじれているが、これを弘化四年(一八四七)の善光寺大地震のとき生じたものとし、「地震にも耐えた本堂強し」という物語を生んできたことである。しかし、このねじれは地震によるものとは考えられない。そこには、もっと大切な江戸時代の大工の知恵と技術の素晴らしさをこそ読みとるべきである。

柱の狂い(ねじれ)を観察してみよう。東脇向拝柱は二本のうち、南の柱は大きく右まわりにねじれている。北の柱もわずかだが右まわりとなっている。いっぽう、西がわの脇向拝柱は逆に二本とも左まわりにねじれ、北の柱のねじれはやはり少ない。また正面向拝柱をみると、東二本と西二本がセットとなってねじれている。東がわ二本と西がわ二本がそれぞれ外がわ(逆の向き)へねじれ、したがって中央の二本は互いに向かいあってねじれている。このようにセットで逆方向へねじれることは地震ではありえない。

これは本堂再建中の元禄十三年(一七〇〇)七月に集積してあった材木が焼失してしまい、慶運による第二次再建事業は元禄十七年(一七〇四)から木材を伐りだし、宝永四年(一七〇七)に完成にもちこむという強行軍ですすめられたことに関係している。四年弱では伐り出しと加工に手いっぱいで、太い木材を十分に乾燥させる時間がとれなかった。生(なま)乾きの木材を使えば、各部材に狂い、割れ、暴れ、ねじれが生じるのは目に見えていた。棟梁木村万兵衛以下の大工たちは、それを克服するためにプロの技術者としての経験と技(わざ)を発揮する。

前にみたように、守屋柱に地元産の杉材を用いたり、目につかない屋根裏の材に大峯山・旭山の栂(つが)・松材を使ったりしたことにも「材は適材適所に使え」という深慮がみてとれたが、ねじれの場合とくに問題なのは向拝柱であった。本堂内部構造の部材は互いに支えあう構造からねじれが相殺(そうさい)されるが、向拝部分の柱は外に飛びだして独立している。そのうえ礎石とのずれが目立ちやすい角柱である。そこでまず、柱の下部を丸ホゾにした。回転することを前提とした措置で、これで乾燥がすすみ暴れがおこっても礎石からずり落ちることはない。また、柱の下部はねじれるが上部は屋根と自重で固定される。柱のねじれとそれによる割れは避けがたいが、本堂そのものは守れる。そのさい、向拝柱にする八本の材の選択が慎重におこなわれたにちがいない。右まわりにねじれるか左まわりかを技術者の眼力で見極め、しかもそのそれぞれを二本セットとして組み合わせた。左と右への回転力を相互に打ち消しあわせようとしたのである。みごとな心と技の結晶というほかない。

④貫と桔木 つぎに柱と柱を貫(つらぬ)いてつなぐ横材、つまり頭貫(かしらぬき)をみると、下から上まで五段に五本通されている。梁(はり)や貫をつなぐときには、鎌継(かまつぎ)(いっぽうを鎌首状にして他方と組み合わせる)とした。そのほか部分部分の継ぎ方が釘(くぎ)の打ち方まで「再建記」にはこまかに記されているが省略する。この五本の貫も建物の強度を高めている。

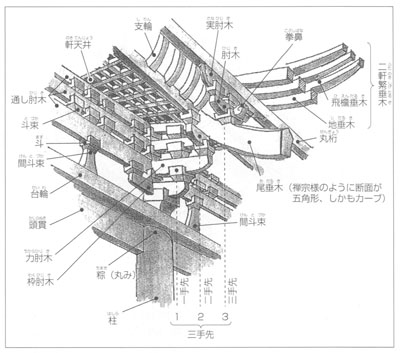

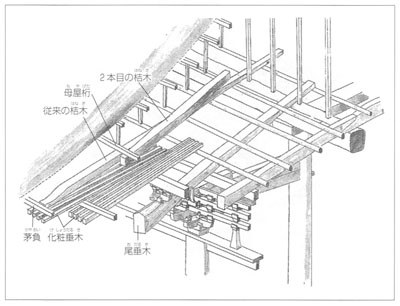

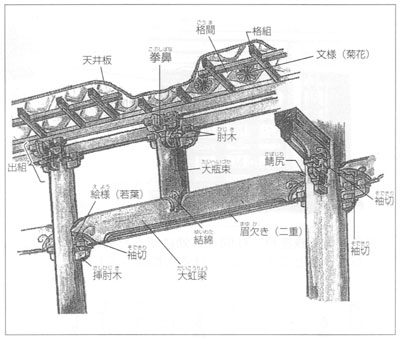

このほか木材関係の仕様では、つぎのような記録がみられる。組み物はみな樛(つが)材柱。軒組は三手先(みてさき)(柱筋から前方へ肘木(ひじき)を三段に出して先端の丸桁(がんぎょう)・横材を受ける軒組)、軒化粧(のきけしょう)天井(見える部分の飾り)をほどこし、屋根裏の構造を隠す屋根裏材を張る。軒の垂木(たるき)は二軒繁(ふたのきしげ)垂木といって、二重の軒で垂木を繁(しげ)く並べる。三手先斗栱(ときょう)により柱筋から軒先まで四・五メートルにおよぶ深い軒が本堂の美しさをつくりだしている。この深い軒出の重さを支えるため、三手斗先栱の裏がわに桔木(はねぎ)とよばれる太く長い材が二段に、軒先へ向かって数メートル間隔で配置されている。梃子(てこ)の原理ではね上げる仕組みである。二段に入っているのは善光寺本堂独自の構造で、これも匠の技である。

⑤棟と屋根 向妻(むかいづま)(入母屋の妻部分)は横棟ともに三ヵ所(妻部分が東西面と南面の三ヵ所にあり、したがって棟が南北、東西に丁字形になる)。屋根は厚さ五分(一・五センチメートル)の挧葺(とちぶ)き(板葺き)である(前述のように現在は檜皮葺き)。

⑥縁と階段 本堂の四方に濡(ぬ)れ縁を巡らし、高欄(手摺(てすり))をつける。階段は六ヵ所(表正面と裏正面、東西脇向拝のところ、北奥の東西)。階段の段数は九段ずつ。背面のみ石段でほかは木製である。背面を石段としたのは火災などで瑠璃壇(るりだん)から本尊を避難させるときの配慮であろう。ただし、現在は北奥東西の階段も石段になっている。

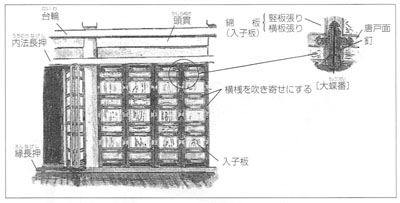

⑦両折桟唐戸 正面入り口七間のうち中三間は桟唐戸(さんからど)(両折桟唐戸(もろおりさんからど))である。正面三間に両折桟唐戸を使ったのは、おおぜいの参詣者が出入りするとき、柱間いっぱい開口部にしようとしたのである。ここが広い観音開戸(ひらきど)(扉)などでは開いた扉がじゃまになる。このため、柱間を四等分し、かつ四つ折りに納められる工夫である。本堂背面も同様になっているが、ここは本尊避難口であるため広く開口されるのは当然であった。なお、正面脇の間は格子窓、その中がわの間は舞良戸(まいらど)である。舞良戸は横桟をたくさん並べ、裏から薄い板を打ちつけた戸をいう。これは引違戸(ひきちがいど)なので、柱間の半分が開口となる。

脇向拝の階段、およびその回縁へと通じる柱間の出入り口は、その広さが脇間の二倍になっている。ここの戸は引き違いの格子障子戸となっていて、採光を兼ねている。

⑧大虹梁組 大きな空間を上部でつなぐ横材を梁(はり)というが、経の間(きょうのま)の大空間(柱の間にかなりの距離がある)をつくるために、柱間の上部に二重の大虹梁(だいこうりょう)を渡して柱と柱をつないだ。梁の中央がやや上へ反る形が虹に似ていることから虹梁(にじばり)といい、とくに太く長いものを大虹梁とよぶ。断面は円形で柱と同じほど太い。下端を削って平らにし、側面を細く削り、袖切(そできり)する(両端下側を斜めに削りとり柱に接合しやすくする)。柱との接合部では、補強のため梁の袖切部に支えとして挿肘木(さしひじき)(挿枓(さしと))と斗栱(ときょう)をつけた。天井までにもう一段この大虹梁がある。大虹梁の真ん中に大瓶束(たいへいづか)(瓶(びん)を逆さにしたような丸く太い束)がある。そこに拳鼻(こぶしばな)付きの出組で天井の枠(わく)をつくる。この出組の肘木は挿肘木になっている。柱の途中をこの太い梁でがっちり結んだことは、本堂建築の強さの秘訣(ひけつ)のひとつといえる。

いっぽう、梁間(はりま)の方向では、大虹梁の中間に出組と蟇股(かえるまた)がある。蟇股の腹中の彫刻は鳥と花(孔雀(くじゃく)・鳳凰(ほうおう)と牡丹(ぼたん))、瑞雲(ずいうん)があり、内々陣では蓮(はちす)に波である。三卿の間のものは牡丹と岩で珍しい。

⑨天井の造り 天井(てんじょう)は曲線をもった支輪(しりん)で上に持ちあげる方式である。格調高くするため格天井(ごうてんじょう)を一段高くするが、そのため斜めに曲線の角材を並べて折り上げることを「支輪」といい、形から「蛇腹(じゃばら)」「亀ノ尾(かめのお)(曲面)」ともいう。天井の縁(ふち)は几帳面取(きちょうめんど)りをしている。人目に遠いこんなところまで手のこんだ几帳面取りにするかと驚きである。内陣部の天井の造りは折上(おりあげ)小組格子。これは一段と天井を高くし、それを小さなます状に組むもので、ふつう「小組(こぐみ)格天井」とよぶ。天井を組んだ角材は黒漆塗りになっている。

経の間、礼堂(らいどう)(内陣のこと)、妻戸(つまど)(外陣のこと)までは格天井。その格間は一六弁の朱の菊花紋である。

⑩敷居で仕切る 礼堂と妻戸の境は中敷居(なかしきい)三方廻りで、置床(おきどこ)で仕切りをした。外陣の天井も格天井で、その格間は朱色の一六弁菊花紋である。

⑪華やかな妻飾り 正面の妻部分は本堂全体の顔になる。よって構造上装飾上、工夫をこらし華やかにする。

まず、大棟の先端には大きな獅子口(ししぐち)がにらみをきかせている。獅子口は近世建築になってあらわれたもので、鬼板の一種である。獅子の頂部に「経の巻(きょうのまき)」ともいわれる筒形三本の飾りがある。獅子髪に似た鰭(ひれ)がつく。この形は唐破風(からはふ)の曲線とも同じで、足状に広がった鰭の曲線が華やかである。

千鳥(ちどり)破風の妻部分は太く大きな二重虹梁となっている。その大虹梁を支える三斗組(みつとぐみ)が三個あり、両端間(はしま)のものは桁をも受けるので拳鼻(こぶしばな)付き、中央間は実肘木(さねひじき)(桁を直接に受ける肘木)付きで渦巻文様がほどこされる。二重目の虹梁上には丸いカブのように大瓶束(たいへいづか)がある。その左右に雲のような形にデザインされた笈形(おいがた)、上に三斗組がある。「笈形」は笈(山伏などが背負う脚付きの箱)に似ていることからの名称で、大瓶束の左右にほどこされる装飾的な彫刻である。大瓶束と笈形の組み合わさった形とその曲線は蟇股(かえるまた)に似ており、「勘定帳」の記録ではこれを蟇股と勘違いして書いている。

「破風は眉(まゆ)欠き、裏甲いずれも黒塗り」と「勘定帳」にある。破風板に長い眉欠(まゆか)きがほどこされている。眉欠きとはあたかも眉を引くように虹梁の側面や破風板の下がわに絵様(えよう)や決(さく)りを入れるものである。現状は昭和の大修理での黒漆塗りが真新しく、強いアクセントになっている。

⑫飾り金具 「勘定帳」にはまた、「三ツ鼻(花)(みつばな)鯨魚(懸魚)(げぎょ)、釘隠(くぎかく)し六葉(ろくよう)」とある。拝懸魚(おがみげぎょ)が大きな鰭(ひれ)付きの三花(みつばな)式になっている。懸魚の上部中央に付く釘隠しは六葉である。六葉とは六出の花弁形(かべんがた)のもので、葉の形に似ている。懸魚や長押(なげし)、扉の框(かまち)の釘隠しは六葉が一般的である。ところが本堂は現在では、宝輪(ほうりん)の金箔(きんぱく)仕上げにかわっている(昭和の修理のさい取りかえたかと思われるが不明)。「桁隠(けたかくし)共に絵様、黒塗り、ふち金箔にて粉」とあり、桁隠し(懸魚の一種)の鰭部分の縁(ふち)(周囲)は浅い彫りの絵様になっていて金箔仕上げとなっている。

破風板の頂部に装飾として逆V字形で取りつけられる拝飾(おがみかざ)り金具(かなぐ)はもちろん金箔で、その頂点に卍(まんじ)印が輝く。この卍印が図13で見るように、三門の格子の間に輝く(図13参照)。破風板の一番下には入八双(いりはっそう)の飾り金具が付く。ここの猪ノ目(いのめ)(ハート形)がかわいい。中央部には錫杖(しゃくじょう)彫りを短く太くしたような飾り金具があり、中心に本田家の家紋である立葵(たちあおい)(正しくは右の葉が分かれている「右離れ立葵」)が刻みだされている。もちろん金色に輝き、その存在をアピールしている。