先の「勘定帳」には、建築様式に関する記録もある。これに補足を加えながら全体の構造から部分へと見ていくことにしよう。

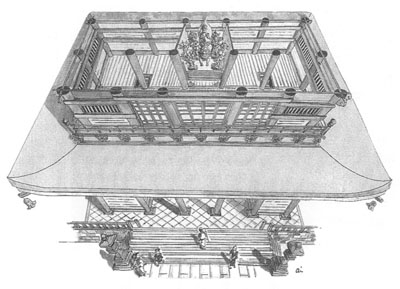

桁行(けたゆき)(間口、正面)は一一間一尺三寸二分(約二〇・四メートル。以下、約を省略)、梁間(はりま)(奥行き)は四間二尺四寸二分(八メートル)、高さ一一間七分(二〇メートル)。二重屋根(重層造り)で、その坪数は二六八坪一分二厘(八八五平方メートル)ある。屋根は二手先斗栱(ふたてさきときょう)、破風(はふ)付き、入母屋(いりもや)造りである。屋根葺きは、真椹(まさわら)板を裏表とも削り長さ一尺五寸(四五センチメートル)、厚さ四分(一・二センチメートル)、幅一寸八分(五・五センチメートル)、葺足(ふきあし)(差しこむ部分か)一寸八分(五・五センチメートル)とした板による挧(とち)葺きであった(昭和四年に檜皮(ひわだ)葺きに葺きかえられた)。

柱には樫(かし)の丸柱一八本が用いられた。長さ一丈六尺(四八五センチメートル)、太さ(周り)五尺四寸(一六四センチメートル)の柱である。これを支える柱石(柱の礎石)も当然一八個必要だが、これは三尺四方(九一センチメートル四方)という立派なものである。地形(じぎょう)(基壇(きだん))の敷石は、正面一五間四尺二寸二分(二九メートル)、奥行き八間五尺三寸二分(一六メートル)の広さに敷き詰められた。その敷石には方一尺八寸(五五センチメートル四方)の石一二二〇枚、三角石二五二枚、葛石(かずらいし)(台の縁石)長さ三尺(九一センチメートル)・幅九寸五分(二九センチメートル)のもの一〇一枚、地幅石(じふくいし)(出入り口の壁すそに横たえる石)長さ二尺五寸(七六センチメートル)・幅八寸(二四センチメートル)の角石一二枚が用いられた。

正面の下層左右一間は横板壁で腰貫(こしぬき)の上に火頭(かとう)窓が一つずつ、内がわに板戸がある。柱上には頭貫(かしらぬき)、その下の飛貫(ひぬき)とのあいだは連子格子(れんじごうし)となっている。頭貫上にある蟇股(かえるまた)は、腹部分を丸く立体形にして動植物を彫刻し、なかなか優美である。側面は横板壁、背面は左右の柱間(はしらま)に引き違いの舞良戸(まいらど)二枚ずつがある。その内部に二階へ登る梯(はしご)階段がある。

二階では中央間の三間に両折桟唐戸(もろおりさんからど)が計一二本つく。四方の濡れ縁には高欄をつけ四隅に唐銅(からどう)(青金銅)の擬宝珠(ぎぼし)付き親柱四本がつく。中備としての蟇股のかわりに蓑束(みのづか)(斗の下の束の上部の形が蓑を着けたようなデザイン)がある。蓑束の上には斗束(とづか)が数個二段に並ぶ。そこから蛇腹(じゃばら)支輪が二段となっている。三手先(みてさき)の組物の先端は拳鼻(こぶしばな)が突きでる。また実肘木(さねひじき)にも繰型(くりがた)と浅い渦(うず)の絵様がつき華やかである。軒には宝鐸(ほうたく)八つを下げる。

内部は惣(そう)天井で、中央の奥の間が内陣。ここは折上格天井(おりあげごうてんじょう)で溜(ため)塗り(漆塗りの一種で、下へ朱・鉄丹(てつに)を塗って乾かし、透(すかし)漆などを塗って仕上げる)。奥寄りに北の壁に接して須弥壇(しゅみだん)が設けられている。その須弥壇を囲む三方の板壁には蓮(はす)の彩色絵を描く。北面の長押(なげし)は連続亀甲紋(きっこうもん)となって美しい。須弥壇上には中央に木造の文殊菩薩騎獅子(もんじゅぼさつきしし)像。その守護として壇の四隅に正面を向いて彩色の四天王像が立つ。よってここが「智恵の門」といわれ、入仏式はここでおこなわれた。

二階正面軒には輪王寺門跡(りんのうじもんぜき)(寛永寺住職)筆の「善光寺」と書かれた三畳敷の大きさの額があり、鳩五羽が文字のなかにいる「鳩字の額」として人気を博している(いま掲げられているのは二代目。初代は忠霊殿の史料館にある)。なお、楼門の左右に長さ四二間(七六メートル)、高さ七尺五寸(二・三メートル)の惣格子塀(そうこうしべい)が建てられた(明治以降に撤去される)。

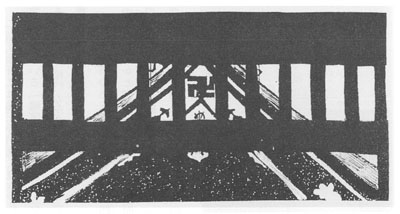

以上が建築のあらましであるが、三門にはいまひとつ、本堂との関係からその配置と構造に仕掛けの妙があるのではないかと考えられる。三門の正面石段下から本堂を見ると、三門の連子格子(れんじごうし)のあいだに本堂正面妻の金箔の卍文様(まんじもんよう)が輝いて見える(図13参照)。また、三門中の間の通路の中心から見ると、本堂は三門がつくる額縁のなかにきれいに納まり、さながら一幅(いっぷく)の絵となる。これらは偶然の結果でなく効果を意図したものと思われ、江戸時代の大工のセンスと創造力の高さが感知されるように思われるのである。