天明の大飢饉(ききん)とそれへの対応については別のところ(九章二節三項)でとりあげているので、ここでは松代藩の天明飢饉対策からこの時期の松代藩政の特徴をみてみたい。

松代藩では飢饉のはじまった天明三年(一七八三)にいくつかの村救済策を出す。年貢の減免措置をおこなったあと、天明三年度の上納分のうち、山中で二五パーセント、里郷で一五パーセントの延納を認めることにした。興味深いのは延納額の決まり方と、村方への発表の仕方である。十一月、勘定方は山中で月割り上納金の総額五五二五両のうち三〇パーセントにあたる一六五八両、里郷で総収納籾四万九六六七俵のうち二〇パーセントにあたる九九三〇俵が徴収不可能であると計算した。そして、飢饉の年であるから米相場は当初の予測より上昇し、その分の損益は徴収不可能分にふくめられた。その結果、山中で二二三〇両、里郷で一万二一五五俵が徴収不可能と計算された。しかし、これはあくまでも藩庫に収納される分で考えているのであり、給所分は度外視されている。けれども、これだと「御給所地が多い村方の御手充(おてあて)が薄くなってしまい、給所地の百姓の気持ち向きが落ち着かない」ということで、村方にはつぎのようにして発表されることになった。山中も里郷も本納分と給所分の年貢総額を示し、本納分のみで計算された徴収不可能分(延納分)を山中一統、里郷一統という形で発表した。そのために、延納分の総額は変わらないのであるから、延納率は山中で当初三〇パーセントであったものが二五パーセントに、里郷では二〇パーセントから一五パーセントに修正されるのである。そして、給所地をもつ村では、給所地分の延納分(つまり、給所分の年貢総額の二五パーセント、もしくは一五パーセント)はすべて本納分で処理されることになった(災害史料③)。

このようにすれば、確かに領内の百姓の負担は均等になるので政治にたいする不満を封じこめることにはなったが、村救済策としては失敗であることが理解できよう。松代藩では享保期(一七一六~三六)から家臣団に負担を転嫁(てんか)することで財政窮乏に対応してきたが、天明期(一七八一~八九)には家臣団への負担転嫁(てんか)は限界にきていたのであり、さらに家臣団への負担を増やさなければ百姓への飢饉対策も不十分なものになってしまうことが理解できよう。

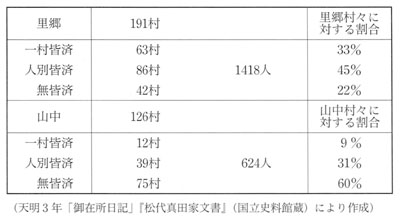

さらに、この山中・里郷延納分はけっきょくどのようになったのだろうか。最終的に延納になったのは山中で一二八三両、里郷で六七一五俵であり、当初の予想よりその額は小さくなった。なぜこのような結果になったのかというと、各村が進んで年貢の皆済をしたからである。表14は天明三年(一七八三)「御在所日記」(『松代真田家文書』国立史料館蔵)から作成したものであるが、ここからわかるように、里郷で三三パーセント、山中で九パーセントの村が延納分を返上し年貢の年内皆済を実現している。また、村としては皆済できなかったが、個人的に延納分を返上し年内皆済をした者が山・里あわせて二〇四二人いた。また、藩の救済策を受けいれ、年内皆済ができなかった村は里郷で二二パーセント、山中で六〇パーセントであった。延納分への対応に里郷と山中では大きな違いがあるが、この違いは飢饉の被害の深刻さが反映した結果であろう。しかし、松代藩内では飢饉時にもかかわらず、年貢の皆済に向かって各村は努力しているのであり、その結果、延納という救済策を完全に受けいれた村は山・里あわせて一一七ヵ村、三七パーセントと半数に満たないのは大きな意味をもっている。

以上のような松代藩内の村の動向は、宝暦改革の理念が村々のなかにも生きつづけていることを示すものであろう。恩田木工は「嘘を言わない」ということを改革のスローガンとし、支配者のがわに高い倫理性を強調した。そのきびしい雰囲気はつぎの事例にもあらわれている。天明四年二月二十七日、評定所の門番が頼まれて職奉行所へ人詰(にんづめ)帳面を持参することになった。お昼時でもあり、交代要員もいなかったことから、いっとき門番がだれもいなくなった。この行為は決して職務怠慢ではなかったが、ほんらいの仕事(「第一の主役」)を責任をもって果たせなかったとし、この人物は引退させられてしまった(「御在所日記」『松代真田家文書』国立史料館蔵)。かつて寛延三年(一七五〇)には、門番の仕事放棄から足軽騒動が起こったことを考えると隔絶(かくぜつ)の感がある。

このようにして政治にたいする信頼を取りもどし、百姓たちにも身分に応じた協力を求めたのが宝暦改革であった。藩の強制や村役人の藩役人化という動きもあったが、宝暦改革は支配に必要な百姓たちの「心の調達」にもある程度成功し、積極的に年貢の皆済に協力することが百姓の「第一の主役」という雰囲気をつくりだしていった。その改革の結果が天明の飢饉時の村々の対応によくあらわれている。

このように経済的に余裕のある百姓は、飢饉という非常事態のなかで藩との一体感を強めていくが、逆に努力しても年貢の皆済ができない小百姓との溝は大きくなっていっただろう。そして、その過程はまた惣百姓一統という意識が大きく分裂していく過程でもあった。