幸貫は挙藩軍事体制を構築するために、武器の製造や買い入れに力を注いだだけでなく、藩士の武芸奨励、下級武士や武士格の者の掌握、百姓の武器調査などをおこなっている。さらに、軍役も改訂して百姓を従僕として動員できる体制を構築しようとした。

文政七年(一八二四)十一月、武芸奨励触れが出される。武術や学問の奨励は幸貫の代になってはじめて出されたわけではなく、過去にも繰りかえし出されている。しかし、幸貫が問題にしたのは、「武術の儀は士の職業であり、信実の修業をするのは当然であるにもかかわらず、稽古所(けいこじょ)にある出席帳へ姓名だけ記し、稽古をしない者がいる」(災害史料⑬)、あるいは、「武士が猟師や漁師の事業を見習い、鉄砲が未熟にもかかわらず、みだりに山野で鳥獣を打ち放つ者がいる。身分を忘れた行為であり、師匠から免(ゆる)された者のみが以後鉄砲を打つように」(文政六年「御触書」)というように、藩士のなかに漂う「懈怠(けたい)」や「無精(ぶしょう)」な気風であり、同じく鉄砲を打つ猟師と身分的な差がなくなりつつあってもそれを自覚しない藩士たちへの危機感であった。

幸貫はこの「解怠」や「無精」を一掃し、武士身分としての自覚をうながそうとした。幸貫は武芸を奨励するために、精力的に「御覧(ごらん)」を頻繁(ひんぱん)におこなった。その結果、清野村(松代町)に設けられた鉄砲稽古所では熱心に稽古がおこなわれたらしい。「逸れ玉(それだま)がときどきあって、危なくて農作業に差し障るのでぜひ防止策を講じてほしい。対策を実施しても効果がない場合は鉄砲稽古を中止してほしい」、という願書が周辺百姓から出された(災害史料⑬)。また、天保五年(一八三四)、家老の恩田頼母(おんだたのも)と鎌原桐山(かんばらとうざん)、儒官の小林畏堂(いどう)が協力して『武道初心集』を編集して各武士に配った。この本は兵法(ひょうほう)家大道寺友山(だいどうじゆうざん)が享保ころ著わした書物であり、水戸(みと)藩の徳川斉昭(なりあき)が推奨した本である。松代藩ではこの本が普及し、明治の末年になっても旧藩士の家庭では婦人でも「武士たらんものは正月元日の朝、雑煮(ぞうに)の餅を祝ふとて箸(はし)を取り初めるより、その年の大晦日(おおみそか)の夕べにいたるまで、日々夜々死を常に心にあるを以て本意の第一とつかまつり候」という初めの一句ぐらいはそらんじることができたという。こうして、松代藩の士風は刷新されていった。

同じく文政七年、「給人以下并(ならびに)浪人格明細書名面調(なづらしらべ)帳」(『松代真田家文書』国立史料館蔵)が作成された。これは下級武士や「浪人格」を正確に把握するためのものであり、この帳面を目付(めつけ)のところに置いてたえず追加したり訂正したりすることにしている。また、文政十年には村方で具足や槍(やり)・刀などの武器を所持している百姓の調査が実施された(「覚」『真田家文書』真田宝物館蔵)。この調査には鉄砲はふくまれていないが、新しい軍役で編成された藩の軍隊の装備に、百姓の武器(同時に百姓自身も)も動員することを視野にいれた調査であった。

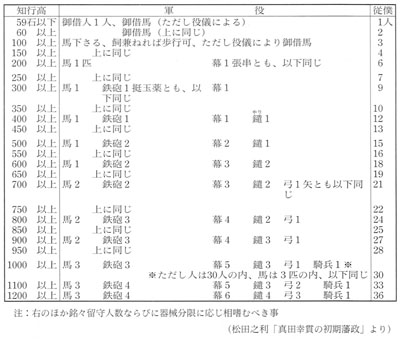

文政九年正月、以上の調査・準備を踏まえて、軍役が定められた(『市誌』⑬五〇)。それを表示したのが表22である。この軍役の特徴のひとつである従僕は、最低一人から最高三六人となっている。しかし、従僕をどのように確保するかが当時の藩士たちにとって大きな問題であった。多くの藩士たちにとって、手当てを出して従僕を雇うというのは財政状況から不可能であった。それにたいして藩は、知行所の百姓が同意すれば臨時に召し連れてもよいとした。これにたいして、藩士と藩当局のあいだでつぎのようなやりとりがあった(松田之利「真田幸貫の初期藩政」)。藩士「納得ずくで百姓を召し連れてもよいというけれど、百姓が納得しない場合はどうしたらよいか。また農事の妨げにならないようにというけれど、農繁期に動員がかかれば農業の障害になるがどうしたらよいのか」。藩当局「納得しないならば召し連れてはいけない。また多くの奉公人は留守にしても差し支えないように手配して家を出るので農業の障害にはならない。従僕として臨時に召し連れる者もそのような心配りがなければ同意しないだろう」。このように、質問と回答がかみあわない。いずれにしろ、百姓を従僕として動員できるか否かは、百姓次第である。百姓たちの納得をいかに取りつけるのかというのが、大きな課題であった。

藩を共同利益の実現の場として強調し、百姓たちから身分相応の協力を調達するというのは、宝暦改革以降の藩の手法であった。しかし、挙藩軍事体制への協力となると、さらに松代藩の歴史と存在意義を藩士や百姓に認識させる必要があった。日本を取りまく世界情勢の変化のなかで、真田家を「武門の家柄」と認識することで挙藩軍事体制への協力をかちとろうとしたのである。また、それを実現することが松代藩の伝統に根ざした日本国への貢献であった。その意味で、幸貫の政治感覚は藩主への就任当時から、日本全体を視野にいれた構想をもっていたといえる。

幸貫は藩主に就任すると、「武門の家柄」を打ちたてた藩祖信之(のぶゆき)の顕彰(けんしょう)に力を注いだ。とくに力を入れたのが白鳥(しろとり)神社に関するものであった。白鳥神社はもともと海野(小県郡東部町)にあったものを、藩祖信之が入部にさいして、寛永元年(一六二四)に埴科郡西条村(松代町)に移した神社である。その後文化十年(一八一三)、藩主幸専(ゆきたか)が社殿を改築して信之の霊を合祀(ごうし)し、この霊は景徳(けいとく)大明神とよばれた。幸貫は藩祖信之への尊崇(そんすう)をあらわすために、景徳大明神を武靖(ぶせい)大明神に改めたり、信之の忠臣鈴木右近(うこん)の霊である忠重神霊を武靖大明神のかたわらに祀(まつ)ったりしている。また、白鳥神社に神領二〇〇石を寄付したり、神馬(じんめ)二頭を寄進している。さらに、天保九年(一八三八)、河原綱徳(かわらつなのり)に命じて『真田家御事蹟稿(ごじせきこう)』を編さんさせ、初期真田家の系譜と事蹟を明らかにした。

このような藩国家意識の高揚策が功を奏したのか、初期の幸貫の藩政にたいしては批判があまり出てこなかった。