松代藩の養蚕・製糸業にたいする本格的な保護育成策は、文化七年(一八一〇)の糸市にはじまり、文政八年(一八二五)の糸会所の設置へと展開していった。しかし、生糸だけではなく紬(つむぎ)生産も「御領分上郷(かみごう)六ヶ村にて文政年中より絹・紬(つむぎ)産し来たり候、天保の始めにいたり候ては、たくさん出来(しゅったい)つかまつり候」(「紬一条書留」『松代八田家文書』国立史料館蔵)といわれるほどに展開するようになると、紬などの絹織物にたいする政策も打ちだされたのである。

紬類は挽き子(ひきこ)(生糸生産者)が手すき時に織りだしたもので、原料の巣殼(すがら)(蛾(が)が食い破ってでた繭)や上り繭・玉繭(二匹の蚕がつくった繭)などを「紬師ども」が売りさばき、また製品となった紬を買いとるという形態からはじまっている。その織師のうちで網掛(あみかけ)・上平(うわだいら)村(坂城町)など一〇ヵ村二八人と稲荷山(いなりやま)村(千曲市)の二人の紬師が天保二年に、松代町に三・七・十の日に紬市を立てたい旨を願いでた。そうすれば「上田表同様江戸大店(おおだな)そのほか遠国商人罷(まか)り越し仕入れつかまつり、高井郡中野紬も入り来たり」紬市が繁栄するであろうといい、仲間内から五人の問屋をたて、鑑札を所持する紬師などだけが生産者(織元)から紬を買ってその問屋に売るようにしたい、というのであった。そして市が繁盛するまでは問屋に「糸方の振り合いを以て」糸会所から資金援助をしてほしいともいうのであった。

つまり、紬市はそれまでの糸市を踏襲したものであるが、織元の製品に村役人の検印を必要とし、販売も村役人に報告の義務があるなど、織元への統制がきびしくなっている点が糸市の場合とは異なっていた。また、糸会所頭取(とうどり)八田嘉右衛門が、「差し当たり御上御益筋」はなく、松代市に大店が来ない可能性があるなどきびしい見方をしつつも、「種々御国益に罷りなり候儀出来(しゅったい)」との観点から賛成しているように(「紬一条書留」『松代八田家文書』国立史料館蔵)、紬市は領内の紬師を保護して「国産奨励」するという色彩が濃いものであったといってよい。

これにくらべて、この紬市に対抗する形で上田藩が設置しようとした天保三年(一八三二)の絹紬改め所は、流通統制を主目的としたものであった。これにたいして、上田町商人はつぎのような理由をあげて反対した。「松代表新市相始まり候とも、仕入れ人も参り申さず、売り捌き方差し支え候につき、松代市は程なく相止み申すべしなどと、上田にて風聞」もあり、またすでに天明年中藤岡改め所(群馬県藤岡市)の儀は、公儀より御触れも御座候ところ、諸国店方不承知にて仕入れに参り申さず候ゆえ騒動致し、改め所相止み候と承り候えば、御取り締まりの儀は容易ならざる事と存じ奉り候(『上田市史』下)というのである。松代新市を立ててもほどなくつぶれるだろうという見込みと、天明元年(一七八一)に上州で広範囲にわたって起きた絹糸改め役所設置反対の打ちこわしの教訓が反対理由であった。

松代町商人と上田町商人との対応の違いは、国産奨励を目的とするか、すでに発展している絹紬の取り引きに混乱をもたらさないことを念頭に置いているかの違いであった。

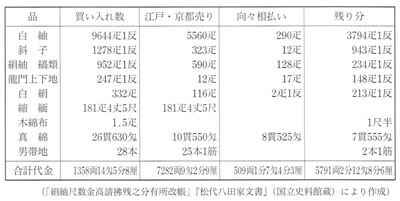

ともかく松代の紬市ははじまったが、翌年になっても五人の問屋には資金調達力がなく「只管(ひたすら)糸会所代買いの姿」であって、天保二年九月から三年末までに糸会所は表24にあるように一万両以上の資金を投じて代買いしており、五人の問屋は、糸会所から口銭をもらって江戸に二三四四疋余、京都に四九四疋余を売りさばいている。しかし、江戸売りなどが円滑にはいかず資金の回収は困難となっていった。また鑑札制度も、網掛・上平村(坂城町)、新山(あらやま)・上山田村(千曲市)の生産者たちが、「御他領ものども立ち入るを得ず候につき、買い人いたって少なく相なり」「真綿仕送り呉(く)れ候もの御座なく」と難儀を訴えるなど(「紬一条書」『松代八田家文書』)、鑑札を所持した紬師などによる紬買いも順調ではなかった。こうして「紬方の儀は、別段の御趣法を以て締まり向きにも差し障らず、買い手差し支え御座なき様の御指図」が必要とされて、天保四年に糸会所を拡充した形で産物会所が設置された。

この産物会所は、買次人を使って仲買人から紬類を買い集めて紬市で売りさばいたり京都や江戸で販売するというものであり、紬類の買い集めに直接乗りだす機関であったから、藩の絹紬類の独占的買い占めが強化されたとも考えられるが、その見方はかならずしも妥当とはいえない。藩からの貸し下げ金と会所の絹紬類の買い入れ額からみると、ともにしだいに縮小していき、会所政策が行きづまっていったことがわかるが、その理由としては織元や仲買人の抜け売りもさることながら、会所が買い入れた絹紬類の在庫の増加があげられる。すなわち、産物会所が仕法替えされる天保八年までのあいだに、会所が藩から貸し下げられた「中借り金」五万五七八二両余にたいして、上納金は三万九八六四両余であって、約三〇パーセントにあたる一万三七五七両余が未納となっている。この多くは会所が仕入れた絹紬類の在庫によるものであったが、それは単純に絹紬類が売れなかったということではなかったのである。

天保四年に薬鑵(やかん)屋(松本)や三井店などの大店が紬市の商品の占め買いを藩に申しでたとき、会所は一万四〇〇両余の在庫を抱えていたが、この申し出を拒否している。その理由は、①それでは仲買人や織元が承服しない。「市場買い人多く御座候えば自然と織元の都合も宜(よろ)しく」という姿勢が大切。②最近増加しつつある近郷商人が反対するであろうし、市も衰える。③占め買いを許せば「宜しき仕切りには相成らず」、大店も他の商人と同様に市で取り引きすべきである、といった諸点にあった。

つまり会所は、近郷や領内の商人や紬市の保護育成のために大店の占め買いを排除したのであって、じっさいに会所は領内の商人や買次人などに産物を貸し下げて代金は販売後に上納させるなどの措置を講じていた。天保五年段階で紬市に集まった商人は、三井店など大店が六人、領内や近郷、他国の小商人が三四人、産物会所の買い次ぎが六人、産物会所による紬貸し下げ分を取り扱う商人が二三人となっており(「産物代金取集帳」『松代八田家文書』国立史料館蔵)、市に商人を集めるという会所の目的は実現されつつあったとみてよい。しかし、会所の運営そのものは、在庫の増加や資金の回収が困難となるなどによって、年々の産物集荷が減少して行きづまったのであった。