横浜開港後の経済は、商品の生産・流通の構造をかえるなど、これまでの民衆の経済生活にさまざまな影響をもたらした。ことに、先にみた米価高騰とつぎにみる物価の上昇は、日々の生活に直結したものだけに、その影響は大きかった。

文久元年(一八六一)十二月、幕府からの触れ書などを綴った千田村(芹田)の「御用留」(『千田連絡会文書』 長野市博寄託)にはつぎのような記述がある。「近年米穀・諸色(しょしき)(種々の品)高値のところ、万延元年(一八六〇)が違作であったため下々(しもじも)のものはさらに難渋していると聞く。当年は豊作ゆえ、追いおい相場も下落するであろうが、これに準じて諸色を引き下げるようにせよ。値下げにあたっては、品位を落とさず、値段相当の売り買いをするよう造り元、仕込み元、問屋仲間、商人に厳重に申しつける。これにそむいたもの、不当に買い占めをおこなったものがいたならば、その筋の商人より訴えでること」。ここでは、いったん値段が上がったものは引き下げることがむずかしいことと、米価が作柄に関係なく高騰し、しかも他の商品をふくめ生産・流通ルート全体の統制がきかなくなった状態が読みとれる。

そこで、四ッ屋村(川中島町)の堰守(せぎもり)中沢家の「諸事控帳」(長野市博寄託)および松代藩御用達商人八田家の記録により、開港前の嘉永六年(一八五三)から明治三年(一八七〇)までの物価の変動をみてみよう。

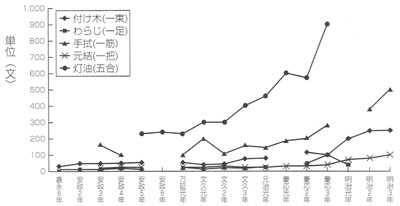

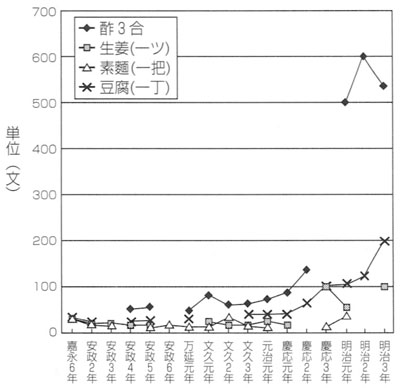

図3は付け木一束、手拭一筋など手工業品を中心とした物価の変遷をあらわしたものである。統計をとった品物は、なるべく継続してデータが得られた品物に限定している。全体的には小幅な上下を繰り返しながら徐々に上昇し、慶応三年(一八六七)に急騰していることが読みとれる。図4は食料品を中心とする物価の変遷である。こちらも同様に、慶応二年からの急騰のようすがわかる。開港前の嘉永六年(一八五三)と明治三年(一八七〇)の値段をくらべると、付け木一束は三〇文が二五〇文(約八・三倍)、手拭一筋は三二文が五〇〇文(約一五・六倍)、酢三合は二六文が五四〇文(約二〇・八倍)、豆腐一丁三一文が二〇〇文(約六・五倍)と、その異常な上昇ぶりがわかる。

こうした傾向にたいし、図3にみられる八田家の灯油五合の値段は、文久元年ごろから右肩あがりで急騰し、他の動きと一線を画している。これは、灯油(菜種油)が全国的な流通機構のなかの商品であるため、江戸での値上がりなどをもろに受けてのものと思われる。このようにある特定の地域経済圏で製造、流通、消費される品物は比較的ゆるやかに上昇するが、全国的な流通商品は早くから江戸・大坂・名古屋といった大都市の値段との連動が認められる。そして慶応二年からは、地元の商品も全国流通する商品も、全国の物価急騰の動きと連動し、爆発的に値上がりしたといえる。

開港によって生糸・蚕種などが大量に海外に輸出されると、その原料の繭の取り引き価格がまず高騰した。それにつられて、諸商品も投機性が強まって高騰傾向を示す。こうした物価上昇のようすを、ふたたび千田村の文久四年(元治元年、一八六四)五月の「御用留」でみよう。「神奈川開港いらい、外国人が望んだ品々は、きそって貿易に回したので、相場は跳(は)ね上がり、他の品々まで高値となった。そこで、今回諸物価を下げるように仰せだされた。しかし、諸色が高値となったのみでなく、国内の必需品まで底をついた。とくに生糸・繰綿(くりわた)などは、外国人がすすんで買う品物なので格別高値となり、生糸などにいたっては最初から外国人に好むように仕立てられ、国内で使う量が不足している。これはもってのほかだ。今後品々の値段は以前の相場のように引き下げ、製品などの品々もしきたりのように製造し、国内で差し支えがないようにせよ。もし、人びとの難儀をかえりみずお触れにそむくものがある場合は、容赦なく吟味のうえ厳科に処す」。

東福寺村(篠ノ井)の郷士荒川九郎の日記によると、元治元年(一八六四)九月十九日、「糸がこのほど急に高値になった。綿なども高値になった。その理由はこれらの品が横浜交易に向けられるためである。夏・秋種なども初めは一〇〇枚一五、六両くらいだったものが、この節では三五、六両と聞いている。九月下旬には八〇両ともいう」(関保男「荒川九郎日記(抄)」)。

こうした蚕種・生糸の急騰により、慶応二年四月一日につぎのような事件がおこった。松代城下およびその近在の馬喰町入り口、西条入り口、寺尾松原、御城裏、家老小山田下屋敷そのほかに、高さ八寸くらい、横一尺くらいの板に書かれた張札(はりふだ)がされた。そこには、「近年天下の形勢、已(すで)に壱人(ひとり)の利得、難渋を顧みず、良田へ桑を植えつけるは、諸品高値の基(もとい)、ついには心得違いの輩(やから)これあり(中略)」とし、「本田は申すにおよばず新田なりとも五穀が豊熟する場所にはこれまで桑を植えつけたとしてもすぐに切りとること。右にそむくものには、神兵(しんぺい)(神の加護ある兵)の輩(ともがら)死命を投じて利欲人を選び天誅(てんちゅう)を加える」というものである。書いたのは松代神兵組。その後一〇日ほど過ぎて、御城裏の一部の桑畑では桑を切りとったものもいたという。松代での張札騒動の一〇日前、三月二十日には、善光寺領で本田に桑を植えこんで小作人が難渋し、また桑買い上げのものも難渋しているとして、本田の桑を大勢で刈りとる騒ぎも起きている。

幕府は外国との貿易開始にともない、大量の金(きん)が国外に流出することを防ぐため、万延元年(一八六〇)に大判・小判・一分金・二分金・二朱金の万延金貨を増鋳(ぞうちゅう)し、四文の鉄銭も新たに発行した。とくに金含有率二二パーセントにすぎない二分金を大増鋳して、これが四六八九万八〇〇〇両余も発行され、流通貨幣の主力を構成するようになった(田谷博吉「江戸時代貨幣表の再検討」)。この万延の改鋳によって貨幣流通量はいっきに二倍以上に増加することになり、通貨の価値が下がり、物価の急騰は必至となった。

また、この改鋳で金の含有量が三分の一程度まで切りさげられたことにより、金貨による貨幣資産はいっぺんに三倍近くまで増えた。金などで資産をもつ富農富商層は大いにうるおい、この利潤を蚕種・養蚕・生糸などに積極的に投資していった。そのため、ほんらいなら改鋳による物価の上昇は改鋳後あまり時間をおかずに市場の貨幣量を増加させ、一時的な物価上昇でおさまるはずのところが、その後も上昇傾向が持続することになった。

幕府はさらに慶応元年閏(うるう)五月、銭貨の増歩(ぞうぶ)通用を布告した。これは銭の海外流出防止策であり、銅の高騰による銅銭との均衡をはかるためにおこなわれた。それによると、一〇〇文銭と鉄銭は従来どおりの通用とされたが、真鍮(しんちゅう)四文銭は一二文、文久銭(四文)は八文、銅小銭(一文)は四文とした。このため、増歩の率の高い真鍮四文銭などが両替屋などに集中し、通用不能におちいった。

「荒川九郎日記」では、開港後の銭の払底(ふってい)についても述べられている。文久元年十二月、「当年銭など払底。当百という小銭(天保通宝)ならば銀九〇匁にて当百一枚也。江戸などでも払底。(中略)四文銭ならば五貫八〇〇文ほど、当百ばかりにて六貫四〇〇文(下略)」とある。開港以前には、一両あたり六貫五〇〇文前後であった真鍮四文銭の相場が、突然五貫八〇〇文と高値になったのである。その原因は、先にみたように第一に外国貨幣の流通により、品位のよい日本の国内金銀貨の流出を防ぐため、質を落とした金銀貨を鋳造したため銭の相場が上昇した。第二に貿易により原料である銅と銅銭が流出したため鉄銭を鋳造したが、このため真鍮四文銭のみが高騰したためである。

このため、松代藩では文久二年十二月、「小銭払底につき御領内在・町の者ども難渋につき」、一二文、二四文、三二文、四八文の銭札(ぜにさつ)を発行した(八章四節参照)。これは文久三年三月限りという通用期限で、その三月に正金(幕府通貨)に引きかえて通用禁止とするはずであった。しかし、同三年四月二日「今もって小銭払底」という状況認識から、同額の銭札を翌年三月限りの期限で再発行したのである。元治元年三月の荒川九郎日記には、「松代にて去亥(い)年(文久三年)より小銭不足の由につき、一二文・二四文・三二文・四八文まで銭札をこしらえ、御領分は申すにおよばず、越後高田辺、上(かみ)は上田・小諸まで通用仕り候、(中略)三月一日より十五日までのうち御勘定所へ札差しだし、二朱より以下は四文銭にて、二朱より上は金にて御引き替え御座候(下略)」とある。

小判などにはめったにお目にかかったことのない多数の貧農層や一般都市住民にとって、この改鋳は実質的な貨幣価値の下落につながり、生活困窮に追いうちをかけ、富農富商層との不均衡をさらに拡大することになった。

慶応二年十月、善光寺町の蕎麦屋(そばや)仲間は諸色高値を理由にもとは一六文だった蕎麦一杯を三二文で売りたいと願いでて認められたが、翌年さらに諸色・蕎麦粉が値上がりし、両替の比率も引き下げられ難渋しているので五〇文で売りたいと願いでている(『市誌』⑬三六四)。この値上げは、住民のみならず、善光寺参詣者にも大きな影響をあたえたと思われる。