つぎに諸職人の賃金をみてみよう。米価・物価の急激な上昇に反して、奉公人の給金や日雇い賃銭、そのほか職人、諸稼ぎの賃銭の上昇率はきわめて鈍く、しかも上昇の時期は米価や物価にくらべて遅れた。まず奉公人の給金について、松代町の八田家のようすをみよう(八章三節参照)。

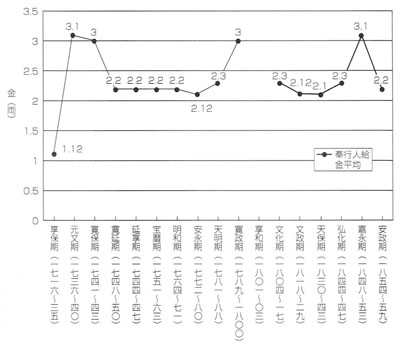

図5は、八田家の奉公人請状(うけじょう)により作成した奉公人給金の推移である(吉永昭「商家奉公人の研究」)。これによると、一八世紀前半には給金の平均が一両一分だったのが中ごろには三両に、そこからいったんは下落して二両二分となる。ふたたび一九世紀初頭に三両へと上昇。また下落し、一九世紀中ごろにはふたたび三両台へと上昇するといった大きな山が三回あった。具体的には、天明年間(一七八一~八九)ごろは春抱え奉公人が一人平均一両三分、寛政年間(一七八九~一八〇一)ごろが二両二分、文化年間末(一八一七)で二両二分から三両二分へと上昇しており、概算ではあるが、賃金は天明から文化にかけて約三倍となっている。

こうした賃金は、男女や仕事の内容でも差があった。文化十年(一八一三)の場合、酒造抱えなどの男奉公人は一人一年三両または三両二分、御下屋敷抱え・御茶の間女中抱えの奉公人給金は一両二分または一両三分がもっとも多かった。八田家の奉公人の給金は、きびしく抑えられながらも、幕末に向かって上昇していった。この給金の高騰や、八田家自身の経営状況の悪化などから、年季奉公人の数は天明期には四〇人台であったものが、天保期には一〇人台にまで減少する。年季奉公人にかわって季節奉公人、さらに日雇(ひやと)いへと労働力の主軸が移っていった。

つづいて日雇い賃金についてみる。天保十三年(一八四二)、老中水野忠邦の天保改革の一環として、幕府は物価引き下げを命じた。これをうけて、幕府代官所や諸藩は諸品値下げを村々に達した。このなかで日雇い賃金については一割から三割の引き下げを命じている。水内郡南堀村(朝陽)では表5のように、男の日雇い賃は農繁期で一四八文、平常時で一三二文であるのを、一三二文と一一六文へと約一割引き下げること、また女日雇いについては農繁期一〇〇文、平常時八〇文をそれぞれ八〇文、六四文へと二割下げることを決め、松代藩の職奉行・郡奉行所に請書を出した(『市誌』⑬三四七)。

幕末のこの時期には、奉公人以外の稼ぎ口が増えたし、奉公人もより高い賃金を求めるようになったため、その確保がむずかしくなった。文久二年(一八六二)三月、三輪村(三輪)の「奉公人出入り調べ御書上げ下帳」の前書(まえがき)には、松代藩から「領内全体で奉公人不足が生じていると聞いている。これにより、奉公稼ぎを望むものは村内を回村し、時・場所・相手などを斟酌(しんしゃく)し、手当もないところは見合わせる向きがある。このため、難渋をしのぐために奉公に出るべきものが奉公につかず、難渋状況が好転せず、ついには先祖の位牌所(いはいじょ)さえ保ちがたくなるものもある。ついては万延元年(一八六〇)から手はじめに御城下町ならびに新町(信州新町)ほかへ奉公人世話役のものを申しつけ、さらに村のものにも世話役をたてることとする」と達せられた。村では請状(うけじょう)を出し、この年の三輪村内の抱え奉公人は男三人、村外出奉公人は女五人と書き上げて藩の役夫調べ役所へ報告している(霜田厳編『近世三輪村史料集』)。こうして村を離れ、出奉公をつづけなければならなくなった人びとは、農業経営にもどる可能性を絶たれ、給金の有利な地域に流れたり、城下や町場で日雇いや賃稼ぎで暮らすものも多かった。

職人・諸稼ぎの賃金にもふれておこう。表5の南堀村の「諸色値下げ取調べ書上帳」では、大工・左官・畔鍬(黒鍬)(くろくわ)が一匁五分から一匁三分六厘へ、瓦師(かわらし)で八匁五分から七匁五分へ、綿打ちをする唐弓(からゆみ)打ちが二〇文から一六文へ、木綿一反の織り賃が三〇〇文から二四八文へなど、諸稼ぎで約二割の引き下げとなっている。

同様に、長野市域に隣接する上八町(かみはっちょう)村(須坂市)では大工・杣(そま)の賃金は変わらず一匁五分、唐弓打ち・木綿平織り賃などの諸稼ぎ賃が一割五分ほど引き下げられている。この時期にいったん下げられた賃金は、開港後には先の米価・物価にくらべるときわめて鈍くではあるが、徐々に高くなり、慶応年間に高騰する。慶応二年(一八六六)の上八町村の五月女(さおとめ)の手間賃は一〇〇文が二〇〇文と倍になっている(県史⑧七一一)。

中氷鉋(なかひがの)村(更北稲里町)の青木家の「日雇い勘定帳」によると、安政元年(一八五四)には男女とも一〇〇文だった賃金は、しばらくは同額に抑えられたが、文久三年に倍の二〇〇文となり、二年後の慶応元年には二五〇文に急騰した。この日雇い作業には、青木家の小作人が多くかかわっていたと思われる。このため、賃金はかなり抑えられていたが、文久・元治・慶応期(一八六一~六八)には急騰している。

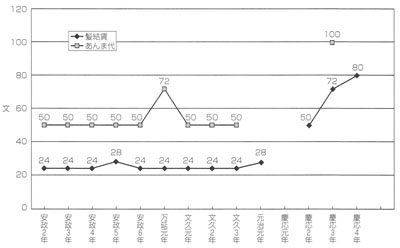

その他諸稼ぎの賃銭として、青木家の「大福帳」および「品訳帳」から髪結(かみゆい)賃、あんま代の変化をみたものが図6である。これによると、髪結賃はほぼ二四文だったものが、慶応二年に五〇文、同三年に七二文、同四年には約三倍の八〇文に上昇した。あんま代は五〇文で推移していたものが、慶応三年に一〇〇文と倍になる。水内郡富竹村(古里)など九ヵ村の天保十三年の「諸色値下げ請証文」には、髪結銭としてこれまでの二八文を一八文に引き下げたとあり、この数字と先の青木家の髪結賃の推移をみると、天保十三年から慶応四年(明治元年)までの二七年間に、約四・四倍になったことになる(『市誌』⑬一六二)。

こうした諸職人の賃金の上昇は、職人同士のあつれきも生んだ。文久三年、水内郡柏原村(信濃町)の大工・左官・木挽(こびき)・黒鍬・屋根葺(やねふき)の職人二〇人は、中野代官所にたいし、つぎのようにみずからの作料についての請書(うけしょ)を出した(『県史』⑦一五四二)。それによると、「大工・左官・木挽などは、ほんらい金一分について一〇日働くはずの作料のところ、八日目とか九日目にはほかの依頼人のところに出かけ、最初の依頼人にたいし無沙汰をする。また、越後からくる大工その他の職人を妨害して稼ぎができないようにするなどの心得違いがあった。職人は百姓の願いに応じることを第一とし、百姓に不自由をかけないようにすること。また、諸職人仲間で組合を立てることはせず、だれでも稼ぎができるようにすること。作料は金一分につき一二日のところは一一日に、一一日のところは一〇日に引き上げるが、それまでは一〇日のところを八、九日とすることや、越後国の職人にたいし妨害するような取り計らいはしないようにする」とした。

こうした職人や諸稼ぎ人の賃金の高騰は、領主の領内運営にも大きな影響をあたえている。慶応三年十一月、中之条代官所管轄下の埴科郡中之条村(坂城町)など一四ヵ村、更級郡今里村(川中島町)、小県郡尾野山村(丸子町)など一二ヵ村、佐久郡三ッ井村(佐久市)など二三ヵ村の村々が郡中村々役人連印をもって中之条役所に訴えでた。

訴状によると、「中之条御支配高は文政年間(一八一八~三〇)には六万石余りあったが、その後、高井・水内両郡の村々が松代藩預り所や中野陣屋に付け替えられたため、中之条陣屋支配の村高が減り、残った村々は当惑している。慶応二年には水内郡の村々が残らず松代藩および越後川浦陣屋に引き渡しとなり、そのかわりとして松本藩預り所のうち筑摩郡の村々が当陣屋に引き渡され、一時は安堵(あんど)した。しかし、中之条陣屋支配高はしだいに減り、二万石余となってしまった。そこに、近年米穀をはじめ諸色、諸職人作料、人足・飛脚賃などしだいに高値となり、かつまた臨時入用が多くなったので、郡中入用が年々増加し、一村あたりの負担高は割り高になって難渋している」とし、陣屋付き村々が多くなるよう訴えている(『県史近代』①一一八)。

以上のように、奉公人給金にせよ、日雇い賃銭・諸職人の賃金にせよ、上昇はしたものの、米価の急騰には遠くおよばず、賃金の上昇はつねに物価上昇に遅れをとった。職人賃金の上昇はややましだったと思われるが、これも米価の高騰を下まわっている。この状況が、多数の下層民・貧民層をますます苦境に追いやった。いっぽう、地主にとっては、米価が急騰すると小作米の販売による収益が増加し、雇用賃銭は低く抑えられているので雇用労働力経費は縮小して、経営上きわめて有利な条件となった。この時期の物価上昇によるインフレーションには、資本投下を活発にし、経済成長を促進したという側面もあったが、富民層と貧民層との格差は決定的なものとなった。