文久二年(一八六二)問御所村(鶴賀問御所町)は裾花(すそばな)川・八幡堰(はちまんせぎ)の水害により御手充(おてあて)願いを出している(『県史』⑦二二八三)。問御所村は善光寺の南に位置し、善光寺町続きの地である。願い書から村のようすをかいまみることができる。「当村は高一八八石二斗二升三合のところ、社地や他村の入作地(いりさくち)が六三石五斗余ある。人別は八六〇人余で、少しの田畑を小作などするとともに商売もしているが、夫食(ふじき)はもちろん野菜までも買っている。善光寺近辺の村は養蚕などするものはなく、木綿商売をするものが多い。家内の女・子どもは木綿布・賃糸・賃ろくろなどをいたし、水呑(みずのみ)百姓は日雇い稼ぎや、なかには横駕籠(よこかご)商人として綿実・赤綿を扱ってようやくその日を送っている」と書いている。善光寺平は江戸時代に早くから木綿栽培が盛んになっていたが、とくに犀川から北が盛んであった。また、養蚕は、松代領の上郷(かみごう)といわれる上田町に近い更級・埴科両郡南部村々でまず盛んになり、幕末になるにしたがって各地にひろがっていく。前述した桑を刈りとる不穏の動きがあったように善光寺近辺へも養蚕がひろがり、高井・水内両郡一帯に普及してきていた。

江戸時代のほとんどの村は、五石から一〇石程度の土地をもち一人前と認められた本百姓を中心に構成されていた。しかし、江戸後期になると村の人数が増加し、持ち高二、三十石から、なかには一〇〇石以上をもつような地主と、五石以下、さらに一石にも満たない零細な持高の百姓とへと階層分解が起こる。善光寺平では宝暦年間(一七五一~六四)から天明年間(一七八一~八九)にかけていちじるしくなる。

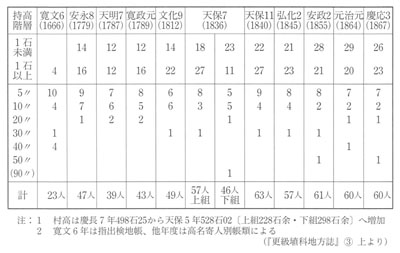

表14は石川村上組(篠ノ井)の持ち高階層の変遷を示したものである(『更級埴科地方誌』③上)。石川村上組は江戸時代前期からつづいてきた構成から分解がすすみ、文化九年(一八一二)以降には地主、五石から一〇石の本百姓、数石から一石未満の零細百姓、と三区分できる構成へと変わっていった。五石未満の百姓は自作だけでは生活の維持はできず、地主の土地を借りる小作、また木綿・菜種や商品作物の作付けや養蚕、それらの作物や繭(まゆ)を加工しての販売やその仲買、などが増えてくる。さらに日雇いや奉公稼ぎに出るもの、大工などの職人になって稼ぐものもあり、幕末になるにしたがって日雇いや小商(こあきな)いや諸職人が増えてきている。

とくに養蚕は、安政六年(一八五九)の横浜開港により、蚕種・生糸が海外へ輸出されるようになるとますます盛んになり、関連する諸商売も盛んになってくる。開港から七年後の慶応二年(一八六六)綿内村(若穂)の繭の生産は輸出用をふくめて三一二〇枚余で、金一五両となっている(『市誌』⑬三二一)。

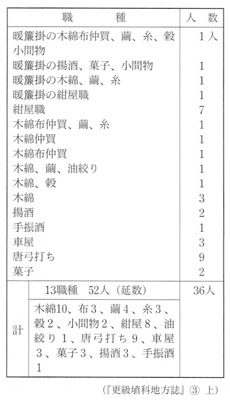

表15は文久元年東福寺村(篠ノ井)の諸商売人をあらわしたものである(『更級埴科地方誌』③上)。東福寺村は慶応四年(一八六八)の総家数は二九〇軒であった(同前)。商売をみると、木綿・木綿仲買などが一三人、唐弓(からゆみ)打ちが九人と木綿関係の商売が多い。唐弓打ちは木綿をほかす道具からその仕事の名前である。また、この村は他村より紺屋職が多いのも特色である。それは上堰(かみせぎ)・中堰(なかせぎ)の最下流に位置し、排水しやすい関係からと考えられる。なお、暖簾掛とあるのは暖簾のある店舗を構えた商人である。東福寺村には商売のほかに大工など諸職人も何人かいたと考えられる。

小島田(おしまだ)村上組(更北小島田町)では、慶応元年から同三年の諸職人がわかる(『県史』⑦九八八)。大工六人、指物師(さしものし)二人、左官(さかん)三人、鳶職(とびしょく)三人、瓦師(かわらし)三人、油絞(しぼ)り三人、糸・繭買二人、繭仲買一人、蚕種師(たねし)三人、木綿仲買七人、布仲買一人、髪結(かみゆい)一人となっている。職人だけでなく諸商売がふくまれていて、商売で出るときは鑑札を持参すること、鑑札を紛失したら過料銭を出すことなどを取り決めている。村にはさまざまな商売人、職人がいたことが知られる。

零細な百姓が地主から土地を借りて耕作し、小作料を地主に納める地主・小作関係のひろがりもみられ、小作年貢(領主年貢+地主得分)をめぐる争いも起きている。安政五年十月、原村(川中島町)で小作出入りが起こった(『県史』⑦八四一~八四三)。小作年貢の引き方を争い、村へ出張してきた松代藩役人にたいし、「木綿畑一割引き、田方一割貸し流し」ということで地主・小作人双方が請書を出した。しかしその後、「小作人がおおぜいで藩の代官所へ押し寄せ、ときの声をあげ、焚(た)き火等つかまつり候」という事態になった。五人の地主のうちの一人が請書の規定をこえて「田畑一割引き、ほかに一割貸し流し」を認めたため、小作人の要求が再燃したのであった。この一件だけでなくほかの小作出入りにも地主を相手どり、手ごわく折衝して活躍するいわゆる公事(くじ)師がいて、藩の咎(とが)めをうけている。

慶応元年十一月、吉田村(吉田)では小作年貢の納め方が乱れ、なかには納めないものも出てきた。そこで小作人一同が村決め順守の請書を村役人へ出し、田方小作年貢は残らず籾納めにすること、畑方小作年貢は先年は干籾納めであったが、いらい年々の善光寺町相場で代金納とすること、などに合意している(『市誌』⑬三二〇)。

元治元年(一八六四)権堂村の小作人一一一人と出作百姓一八七人にかかわる田方の引き方で「駆訴(かけそ)」(駆け込み訴え)が起きた(小林計一郎『長野市史考』)。駆訴は却下され、翌年松代の町宿(まちやど)伝右衛門と赤沼村(長沼)の取締役門左衛門が立ち入り人となって調停をした。前年三割引きに決めたのを、さらに七分引きにすることで内済となった。村に商品経済が浸透してくると、年貢未進や営業の思惑はずれなどから田畑の質入れが増し、請けもどせず質流れ地が増加してくる。質流れ地の増加は小作百姓の増加になり、村の存立にもひびいてくる。千田村(芹田)は松代領と幕府領との分け郷になっていることから、村の困難も倍加しがちであった。そこで文久二年二月、地主と小作は紛争は示談で取り計らうこと、金子に差し支えたものには村方で融通金を低利貸しつけするなど助けあうことを取り決めている(『市誌』⑬二三八)。

幕末の治安の悪化、騒然とした世情下では、所領をこえて村々が連携して対応をする動きが強まる。慶応二年九月、布施五明(ふせごみょう)村・同村瀬原田(せはらだ)組・布施高田村(篠ノ井)、戸部(とべ)村・今井村・原村(川中島町)の五ヵ村は「非常取り決めの事」をしている(『市誌』⑬二四一)。①非常の災難があったときは、かねて用意の鐘(かね)をはげしく打ち鳴らす。ただし盗賊・押し込みが入ったときは拍子木(ひょうしぎ)を鳴らす。②他村に非常のことがあったときは早鐘を打つ。これを受け継ぐ鐘は少々あいだを置いて穏やかに打つ。最寄りの道筋へ出張する。③非常のことがあったら御上様へ訴える、などの規定をとりかわしている。