江戸時代の善光寺は、寺社奉行と幕府の庇護(ひご)する東叡山寛永寺と密接な関係をもっていた大勧進(だいかんじん)が中心となって運営されていた。大勧進は天台宗に属し大本願は浄土宗であったが、明治九年から浄土教の大本願に復帰した中衆(坊)も、江戸時代は大勧進に付属し、大勧進から禄米をあたえられていた。幕末期の尊皇攘夷の大波は北信濃にも押し寄せてきた。大勧進は慶応二年(一八六六)末に崩御された孝明天皇の位牌を善光寺に納めていただく運動をおこない、朝廷から許可の内命をうけたので、同三年十月に清水谷義順住職が六五人の従者をつれて上京した。

慶応三年十月十四日に徳川慶喜が大政奉還を申し出、京都はあわただしい政争の巷(ちまた)となった。位牌の下賜がないうちに、十二月九日に「王政復古の大号令」が発せられ、従前の政治はすべて廃止される新事態となり、位牌の下賜はとりやめとなり、清水谷住職は同四年四月に帰山した。

大勧進は明治元年(一八六八)十月に「宝祚(ほうそ)延長、国土安穏」の祈祷をおこなったという記録を朝廷に納めようとしたが、拒否されている。まさに廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)の風圧のなかで、仏教寺院の願いはまったく顧慮(こりょ)されなかったのである。

明治維新は大本願に本格復帰の希望を生じさせた。維新のときの大本願住職(上人)は久我誓円であった。誓円は伏見宮家(邦彦親王の三女)の出身であったが、前内大臣久我通明の養女となり、善光寺大本願上人中御門智沼(ちしょう)の付弟となり、一〇歳で大本願上人となった。堂上家出身者の多かった大本願住職は、江戸の青山善光寺に在住することが多かったが、慶応三年十二月の「法親王復飾令」で大本願を支配してきた日光門主が復飾(還俗(げんぞく))し大本願は独立したので、誓円は政情激動の同三年末に善光寺に帰山した。

誓円は翌慶応四年二月に、天皇のごきげん伺いのためと称して上洛した。誓円は伏見宮家用人赤松大進や聖護院用人富井蔵人、松代藩北沢幟之助などの力を借り、聖護院門跡(もんぜき)をつうじて大本願の復格の願いを太政官に提出した。大本願は同四年から明治三年(一八七〇)十二月にかけて数回にわたって、規格復古願いを松代藩をつうじて太政官に訴えた。明治三年に松代藩は、善光寺は江戸時代と同様のしきたりで運営するように裁定をくだした。大本願の願いはとどかなかったのである。

維新の激動期のなかで、大勧進と大本願は善光寺運営の指導権をめぐって対立したが、それぞれの工作が成功しないうちに、善光寺をとりまく政治は急激に変化した。善光寺は寺領一〇〇〇石の領主であったが、松代藩は明治元年十月善光寺にたいして、寺領の町人、僧侶、大勧進と大本願家来のすべてに、警察権を行使することを通告した。これは政府機関からの通告を伝達したのであるが、寺社奉行の管轄下で独自に行政と司法をおこなってきた寺社が、領主権を剥奪(はくだつ)されたことであった。明治二年六月には版籍奉還がおこなわれ、松代藩知事が善光寺を支配した。このときまで善光寺には寺領にたいする年貢徴収などの権利があった。しかし、版籍奉還から半年後の同三年正月に、政府はすべての寺社に自寺の所領にたいする支配を禁じた。以後、善光寺に関しては松代藩がいっさいの行政支配をおこなうことになった。

同三年七月、伊那県は善光寺領の伊那県への編入を政府に願いでたが、善光寺領は同年十月に松代藩に編入された。伊那県が分割され、北信地方は中野県となったが、この中野県も同年十一月に善光寺領の中野県編入を出願した。同年十二月、政府は寺社領の上知令を公布した。この法令は同四年一月二十九日に、松代藩をつうじて善光寺に通告されてきた。善光寺は寺領を失って、従来の寺院運営ができなくなった。院坊も善光寺からの禄米の支給を断たれた。院坊は江戸時代から日本全国の各地方を郡単位で分割し、それぞれの郡の信者組織を自寺の権利としてにぎりそこからの参拝客を、自分の院坊で宿泊させていた。これを郡場所といったが、このときから郡場所の檀那(だんな)に頼って、大勧進とは別に独自に生計を立てざるをえなくなった。

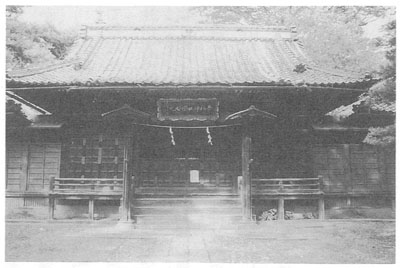

善光寺は仏教寺院であったが、『古事記』でも水内神といっしょに記述されている。善光寺境内に年神堂として祭られている社が、この水内神であるという理解がなされるいっぽうで、わが社が水内神という主張をする神社があった。境内の年神堂は善光寺の東方の城山に移され、明治十一年に県社に列せられた。祭神は健御名方富命(たけみなかたとみのみこと)であり、現在の神社鳥居の扁額(へんがく)は有栖川(ありすがわ)宮熾仁親王(たるひとしんのう)の筆である。

善光寺は維新後、善光寺神社への改組が真剣に考慮された時期もあった。また、大本願住職久我誓円は伏見宮家出身の皇族であったので、還俗(げんぞく)して結婚するようにという働きかけもあったという。この神社へ改組するという一件は、誓円の還俗拒否とともに、もっぱら誓円の決断で退けられたと「誓円尼公」に記されている。