地租改正による地租の賦課は農業経営にどのような影響をおよぼしたであろうか。埴科郡柴村(松代町寺尾)のK家の経営について考察してみる。

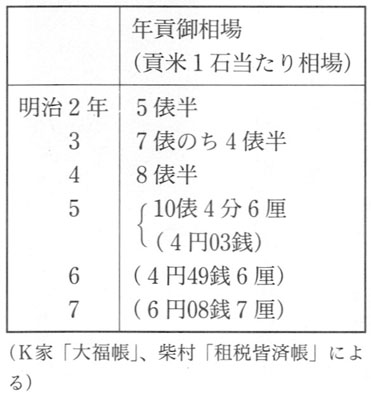

柴村の明治六年(一八七三)「租税皆済(かいさい)帳」「割賦(かっぷ)帳」によれば、村高は二八四石である。そのうち田三石六斗以外はすべて畑である。そして貢米(年貢米)は七三石六斗で、代金にして三三〇円九二銭が賦課されている。翌七年は同じ貢米高で四四八円四銭となっている。年貢米は代金納であったが、表12にみられるように明治二年から五年にかけてかなり軽減され、これを底として同七年に向かって大幅に相場が引き上げられている。

地租改正後の柴村の畑六八町九反歩の総地価金は一万九一三五円、宅地五町二反九畝のそれは一八八五円であり、その合計二万一〇二〇円の地租は、三パーセントとすれば六三〇円六〇銭、二・五パーセントであれば五二五円五〇銭となる。三パーセントの地租は明治六年の貢租にくらべて一・九倍、同七年との対比でも一・四倍にもなっている。

明治九年五月、柴村総代の県令あて上申書は、「当地は新開地あり、窪地(くぼち)あり、地味の薄地ありで肥料も隣村より多く必要とし、県より下げ渡された収穫米は重過ぎて、小前(こまえ)一同あげて承服しがたいと申しているので、村民を説諭してほしい」と嘆願している。

同村の自作地主K家の村内持地は二〇石四斗七升五合(明治七年)で、役元へ納めた年貢は明治二年五三両、三年五五両二分、四年四六両、五年三三両二分であった。いっぽう、地租改正後のK家の村内所有地価金は二二七八円一〇銭であったので、その地租は六八円三四銭、十年の地租率低下二・五パーセントによって五六円九五銭三厘となった(表13)。これは、前の明治三年と比較して二四・三パーセント増(一両を一円として)、五年とでは二倍に当たっている。畑の一等地反当たり地価は四七円三〇銭であるのに対して、最劣等の一三等地(小字午高請新田)は一〇円五〇銭と格差がある。いま、後年の明治二十二年K家村内所有畑七町三反八畝・地価金二四七五円(改正時よりも八・六パーセント増)の等級別反別分布割合をみると、図5のように、一、二、五、六等地がそれぞれ十数パーセント以上の割合を占め、全体として優等地の比重が大きいことがわかる。こうした土地分布にもとづく租税負担の増大にさいして、K家では小作地経営においても小作料増徴という手段をとっておらず、自作地(手作(てづくり)地)作目の転換という方向を強めている。

明治十年の柴村における畑作物の生産高は繭一一五六斤(二二九円)、綿九三七五斤(三五六円)、そのほかに、生糸一二五斤(五〇〇円)があり、繭と生糸の生産を合わせると実綿を上回っている。なおこのときの繭と綿の比率は一対八であるが、五年後の明治十五年には中等繭一八〇貫目、実綿七五〇貫目で、一対四と、養蚕業の発展ぶりをうかがうことができる。

いっぽう、K家においては、明治十一年の綿と繭の収入はそれぞれ六五円五二銭と二八円八〇銭であった。綿作反別は同五年一町五反八畝、同八年一町一反九畝で、奉公人男女一人ずつを入れた経営をおこなっている。このように、K家は綿作反別の広さからもわかるように、養蚕業の展開はまだ緒についたばかりといえるが、その後のK家の養蚕業拡大は、地租負担を軽減する意味をもっていた。すなわち、養蚕業は綿作と違って桑園栽桑労働(畑作労働)のうえに、自宅でのより多くの養蚕・飼育労働が連なるのである。

K家の地租納入時期をみると、表13のように、明治八、九年は税制の変革によってかなり変則的で、混乱がみられるが、そのときの地租を一、二月の無尽(取番)、貸金受け取り、小作料収入などで支払っているのに対し、同十、十一年になると、八月から十一月にかけて、繭、生糸、生綿、繰綿、小麦などの農産物売上代金で対処するように変化している。ちなみに同十一年になって、ようやく規定どおりの八、十、十一月納税がなされている。