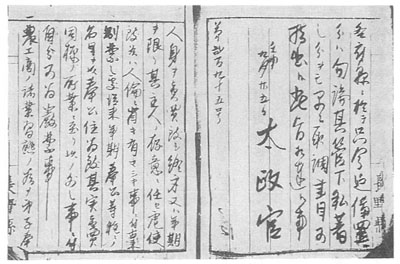

明治五年(一八七二)、南米ペルー国籍の奴隷(どれい)船マリア・ルース号事件は、栽判の経過をとおして、日本の人身売買(じんしんばいばい)(遊女(ゆうじょ))を国際問題にまで発展させた。不平等条約改正へ動きだしていた政府は、諸外国の注目のなかで、国際道義上からみて遊女(娼妓(しょうぎ))の温存は許されないと判断し、同年十月二日、太政官(だじょうかん)布告を出した。これは「芸娼妓等年季奉公人解放令」といわれ、内容は主として、人身売買および終身年季(しゅうしんねんき)奉公人は禁止、芸妓娼妓をいっさい解放、抱主(かかえぬし)との貸借関係は裁判所で取り上げない、とするものであった。つづいて十月七日、司法省は省令で、奉公人の名目で芸娼妓を売買同様の扱いをしている資本は不正であるから苦情は認めない、芸娼妓は人身の権利を失っていて牛馬と異ならないから貸し金をいっさい取ってはならない、という命令を出した。

この「芸娼妓等年季奉公人解放令」といわゆる「牛馬とりほどき令」は、権堂を中心とした水茶屋業者(遊女屋)に、強い衝撃(しょうげき)をあたえた。権堂村は、善光寺の東南に位置して、善光寺参詣者の増加とともに、江戸時代から水茶屋を多くかかえて、花街(遊郭)として発展してきた村だったからである。県は国の布告を受けて、同五年十一月五日、県下に「人身売買と年期抱えは厳禁であるとのご布令がでたので、県下の酌取(しゃくとり)・飯盛(めしもり)・水汲(く)み女の類は、すべて免期(めんき)となった。親兄弟あるいは親族へ十一月三十日限りで戻しなさい」という布達を出した。当時県内には表28のように、各地で売春を強要されていた女性は一四九一人もいた。とくに権堂の遊女は四四三人いて、県内の三分の一ほども占めていた。これらの女性たちはすべて解放されて借金は帳消しとなった。権堂は、昨日までの繁盛にひきかえて、まるで火が消えたようにさびれていった。

権堂で年季奉公をしていた、横沢町(善光寺西)出身の一六歳と一七歳の二人の女性の親たちは、明治六年一月七日に請人(うけにん)と連署して、「二人の女子を、水内郡権堂村の年季奉公に差しだしておいたところ、ご布令によって親元へ村吏(そんり)立ち会いで引き取り、ありがたき仕合(しあ)わせに存じます。このうえはだんだん織縫紡緝(しょくほうぼうしゅう)等の手芸を見習わせ、本行(ほんぎょう)に立ち戻るようにしつけます。今後、万一心得違(こころえちが)いのないようにいたします」と請書(うけしょ)を差しだした。これに戸長が添え書きして、長野権令立木兼善あてに提出している。十六、七歳といえば、身売りしたばかりの年齢と考えられる。また、同じく権堂で年季奉公をしていた、横沢町出身の二〇歳の女性の親も、免期となって親元へ引き取れたことを感謝して、「これからは遊興場等へ差しだすことはせず、男子等いっさい立ち交わるようなことはさせません」と請人と連署して誓約書を提出した。

しかし、形だけの解放で、更生事業も生活保障もない法令のもとでは、もともと身売りするような貧しい家庭出身の娘たちの状況は、たいへんきびしいものであった。明治六年十一月十日付けの抱え主たちの営業に関する嘆願書のなかに、「国元の親ども難儀の身元につき、めいめい年季奉公にまかりいで候ゆえ、ただ今国元へ帰村つかまつり候ても、さしあたり活計の道立てがたく」という文言があるように、親元へ帰っても生活できないものも多かった。生活のために再び町村の水茶屋や旧宿駅の旅籠(はたご)などへ流れて、密売春するものもいた。

芸娼妓解放令に困惑した権堂の水茶屋業者は、県へたびたび嘆願して、明治八年には芸妓だけは置けるようになり、再びにぎわいを回復していった。名は芸妓であったが、多くのものはじつは娼妓であった。『長野新聞』(明治九年七月二十一日)の投書欄に、一商人が権堂を見たときの記事が載っている。当時の鶴賀村権堂のようすを、「鶴賀村とかへ行ったら賑やかなこと(中略)、数十軒即席御料理のかけ行灯(あんどん)は田楽箱(でんがくばこ)のようにならび、二階も下も白昼のごとく輝き、提灯(ちょうちん)の下にぶらぶらしている別品(べっぴん)さんの娼妓だか地(じ)しるしだか、僕は遠くの者でいっこうわかりませんが、割烹家(かっぽうや)はみな格子(こうし)をはずし、店先へ屏風(びょうぶ)を立てていならぶ(下略)」と書いている。同年六月に、権堂村は問御所村・七瀬村と三ヵ村合併をして、鶴賀村権堂となっていた。『長野新聞』はさらに「このごろはお獅子(しし)が大流行(おおはやり)で、水内郡吉田村にも富竹村にも東和田にも三輪村の横山組にも(中略)こうお獅子の流行(はやる)ので、抱え主は角兵衛のおりかえしに、売徳(ばいとく)はあるだろうが、買い手のかたはたいそう梅毒(ばいどく)があるそうです」(明治九年八月九日)と書いて、割烹家という水茶屋やお獅子と呼ばれる遊女が、権堂のみならず水内郡の各地に増えて、梅毒等の性病が広がっていったことを報じている。

梅毒の蔓延(まんえん)ぶりは、明治九年四月の内務省達に「伝染病ノ最励ナルモノハ黴毒(ばいどく)ヨリ甚(はなは)ダシキ者コレ無ク、ソノ禍源(かげん)ハ専ラ娼妓売淫(ばいいん)ニ起因スレバ(中略)速(すみ)ヤカニ方法・施設取締リ行キ届ク様致スベシ」とあり、政府が衛生上最緊要のこととしたことからもうかがえる。長野県でも性病の広がりを恐れて、同年八月一日、「売淫懲罰則(ばいいんちょうばっそく)」を出した。

明治九年八月二十一日には、長野県と筑摩県が合併して信濃一円が長野県となったが、統合長野県のなかで、風俗の悪化や梅毒を防ぐために、娼妓を一定の場所に隔離(かくり)しようとする動きが出てきた。そうした動きや他府県の状況をみて、明治十年六月県当局は、「風儀上ノ取締ヲ立ツルノ議問」を臨時県会に提起した。それは、風俗を乱す原因は芸娼妓にあるので、芸娼妓を禁止すれば防げるが、まったく除去することはむずかしい、合県したから一つの法を設けて風俗の取り締まりをきびしくし、公許にしよう、とする方向で審議された。そして、県会の議決をうけて、同年十二月規則書を県下に布達した。これにより、長野(鶴賀村権堂)・松本(岡本村横田耕地)・上田(常磐城(ときわぎ)村)の三ヵ所に公許の遊郭が設置されることになった。同時に、「貸座敷取締規則」「娼妓取締規則」「芸妓取締規則」「黴毒検査規則」などを制定し、同十一年七月に長野、十二月に松本、翌年十二月に上田とそれぞれ梅毒病院を設置した。さらにその後、同十六年までに県内に八ヵ所の遊郭が増設された。

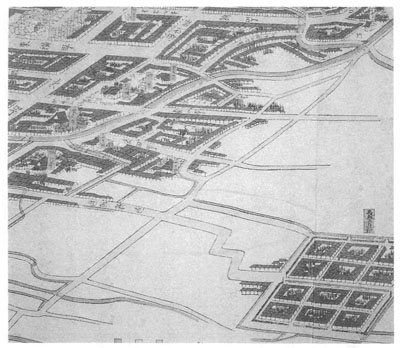

長野では、権堂から秋葉神社をへて五町ほど離れた、鶴賀村字中・下色黒という耕地に設けることになった。本来ならばもっと東に位置すべきであったが、そこへの距離を長く見せるために、道路をわざわざ稲妻型にしたということで、二ヵ所で折れ曲がっていた。

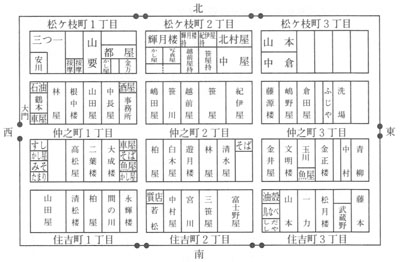

明治十一年春には工事が始まり、十月にはほぼ完成して開業した。同年六月四日の『信毎』に、二人の地主が「長野遊郭はいろいろ葛藤(かっとう)があったが、先ごろ示談がととのい、鶴賀村新地に着手して地ならしも済んだ。貸座敷営業人は多数の約定がおこなわれたが、まだ五、六軒分の地面が未契約で残っているので、有志の方は至急来て相談してください」という広告を出した。貸座敷業者は、権堂から若松屋・中屋・倉田屋・林屋・柏屋・山本屋・富士野屋・島田屋・白木屋(以上表権堂)、紀伊屋・笹屋(以上裏権堂)が新地に移り、そのほか各地から集まった。

遊郭地(図8)は、東西一二五間(二二七メートル)・南北八〇間(一四五メートル)で、面積はおよそ一万坪(三・三ヘクタール)あり、鶴賀新地と呼ばれた。鶴賀新地の貸座敷の位置は、甲乙丙丁戊己の六組に分け、各組一番から一二番とし、一戸の間口六間(一一メートル)・奥行一六間(二九メートル)とした。郭内の周囲は板塀にして、西の大門(おおもん)のほかに南北東三方に一間(一・八メートル)の非常口を設けた。

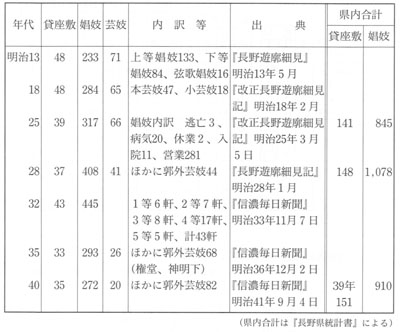

明治十三年四月には、貸座敷四八軒、娼妓二三三人(上等娼妓一三三・下等娼妓八四・弦歌娼妓一六)、芸妓七一人の計三〇四人を数えるまでになった。表29に示すように、鶴賀遊郭の娼妓数はつねに県内の三分の一ほどを占め、県内最大の遊郭であった。

残存する明治二十年代の娼妓稼業願いを調べると、娼妓稼業の動機はそれぞれの家で異なるが、共通するものは貧困のため、家族のために多額の前借金を背負って、じぶんを犠牲にしての入郭であった。

また、女性たちの出身地は、住居の明記されている稼業願い五七例をみると、新潟県が四六人で全体の八〇パーセントを占め、そのうち長野県にもっとも近い新潟県中頸城郡出身者が二〇人いた。明治二十四年十二月三十日の『信毎』は、「鶴賀遊郭の原籍を区分すれば、新潟県二二五人、長野県四一人、愛知県二六人、石川県一七人、京都府五人、東京府二人、群馬県一人、埼玉県一人、富山県一人、滋賀県一人なりという」と報じている。

郭内には、酒屋・蕎麦(そば)屋・料理屋・菓子屋・たばこ屋・汁粉屋・寿司屋・小間物屋・薪炭屋・魚屋・荒物屋・穀類油屋・質屋・遊戯場・写真屋・洗湯(せんとう)・人力車などの店が軒を連ねるようにあった。

業者は、貸座敷取締規則にもとづいて、戸長役場をへて営業願いを提出した。許可されて「貸座敷営業免許鑑札」をあたえられれば、所定の場所(遊郭内)において店頭に看板をかけて、公認された貸座敷業者として、芸娼妓に座敷を貸すという形で営業ができるようになった。貸座敷は最初、上等(五つ間以上)・下等(四つ間以下)の二等に分け、賦金(ふきん)(税金)はそれぞれ一ヵ月五円・三円を納めた。これが同十五年になると、畳数によって、上等(七〇枚以上)・中等(六九~三〇枚)・下等(二九枚以下)の三等に分けられ、賦金はそれぞれ一ヵ月六円・四円五〇銭・三円になった。

娼妓は、娼妓取締規則によって、娼妓稼ぎをする事情を書いた娼妓稼ぎ願いに、父兄または親戚(しんせき)が連署して戸長が加印し(他府県出身者は身元引受人の保証書も付け)、梅毒検査を済ませたうえで出願した。許可を受け、「娼妓営業免許鑑札」をあたえられて、遊郭内で営業することになった。鑑札料は一円で、七日ごとに一回の梅毒検査が義務づけられた。賦金は娼妓が一ヵ月二円、弦歌娼妓が二円五〇銭であった。明治十五年では、賦金は娼妓が一ヵ月二円五〇銭、弦歌娼妓が三円に値上げされている。当初、年齢は二五歳までとなっていたが、同二十九年に規則改正がなされて年齢制限はなくなった。

このように契約や稼ぎ願いの許可の形はとっても、娼妓たちは、免許区域外に居住できないし、特別の許可なくしては区域外に宿泊もできないようになった。生活苦のあまり親兄弟のために多額の前借り金を背負ってこの社会に入った娼妓たちには、自宅を郭内にもつなどということはできないことであり、けっきょく契約した貸座敷業者の家に同居することになった。こうして、遊郭内に閉じこめられたのであるから、実際は人身売買と同じであり、白昼から売春を強要され、人権はまったく無視された。ここに国家の黙許のもとに、県が規則によって一定の場所を指定し、公認して課税もするといった公娼制度がスタートした。明治五年の「芸娼妓解放令」は事実上空文化した。