地元農産物などを原料とした在来産業の全体像は把握(はあく)しがたいが、その実態の手がかりとして、明治十三年(一八八〇)、同十四年に県内各町村から県へ報告したものがある。それをまとめた『長野県町村誌』によると、生糸・蚕種を除けば清酒がきわだっている。町村別にみると、農閑期の女子の余業として、綿布生産が盛んであった。しかし、それは自給用が主体であり、販売用の生産は、上水内郡高田・南長池・吉田・上駒沢・三才、更級郡灰原・小森・正和・石川の各村々でみられるにすぎない。長野町西方の上水内郡山間部を中心として、薪炭(しんたん)の生産販売が男子の農閑余業としておこなわれていた。同時にその西山部では、麻布・蚊帳(かや)地の生産が女子によってになわれていた。そのほか、上水内郡南長池・上松(うえまつ)・柳原各村では、たんす・長持などの箱物や桶(おけ)の生産が目につき、三才村の鍋釜(なべかま)、上野(うわの)村の針・鉄農具・鎌(かま)、上水内郡稲田村や更級郡御厨(みくりや)村・真島村の瓦(かわら)、上水内郡吉村の水瓶(みずがめ)、更級郡塩崎村の瓶・鉢・火鉢が特徴的である。

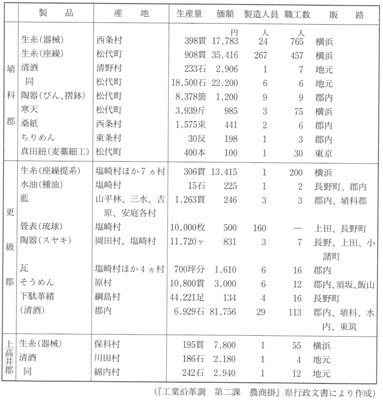

在来産業の実態のもう一つのよりどころとして、明治二十一年に埴科郡・更級郡・上高井郡から県へ報告されたものがある。それを整理したのが、表30である。生産額の少ないものとしては、松代町の陶器・寒天、西条村の桑紙、更級郡原村のそうめん、塩崎村(ほか)の瓦・陶器・畳表・水油などがあげられる。いっぽう、各郡とも最大の生産額をほこる生糸を別とすれば、清酒がそれにつぐ地位を占めている。したがって在来産業は酒造業に代表されるものといえる。

現長野市域の清酒醸造業の実情を、統計書によって郡別にみると、明治十七年では、更級郡五九八一石、埴科郡三九三四石、上高井郡二六六九石、上水内郡一万二六一五石であり、同二十二年には各郡とも造石高が増加している。そのうち上水内郡が二九パーセント増でもっともいちじるしい。

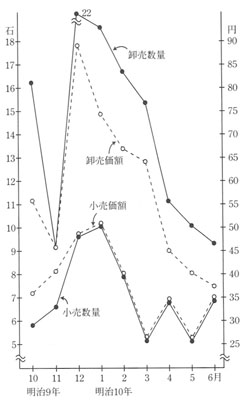

つぎに、清酒の製造販売について、長野西之門町の酒蔵「よしのや」に残る資料をみると、同蔵の明治九年九月から翌年十月までの販売量は二三三石(およそ四二キロリットル)であった。そのときの月別卸売量・同価額と小売量・同価額は、図3のようになっている。月別販売量の変化をみると、季節的に、十二月と一月がきわたって多いが、そのなかでとくに卸売りの十二月分は二二石に達している。また、石あたり単価は、卸売りがおよそ四円に対して、小売りは五円となっている。この年の十月の販売酒は古酒であった。

同蔵の販売する清酒のなかには、新潟県頸城(くびき)地方の酒蔵から買いいれたものもふくまれていた。毎年、積雪の時期と、風味の変わる暑中はさけて、立秋のころから移入を始めていた。酒の運搬には、二斗五升入れ樽(たる)が用いられ、その運賃は六斗付け一駄(馬一頭の荷)一〇里あたり六五銭、六八銭が多かった。運搬の距離は県境の七里(杉ノ沢村)から遠いもので一六里(高田町)あったが、この費用は、長野地方の醸造量が多い場合には、移入を引きあわないものにした。これに対して、米価が上がって、酒価格も高いときには移入量が増え、酒質を重視する人の需要に応じた。

こうして、長野町内では地酒と移入物とが商われていたが、両者の数量を明治十八年でみると、表31のようになっている。町内の生産高六一五〇駄のうち地元の消費高は五〇〇〇駄(八一・三パーセント)であり、さらにそれを上まわる中頸城郡からの移入物六四二六駄(総移入量の五八・四パーセント)が加わっている。地元産と移入物の販売先は、ともに更級・埴科・小県の各郡に振りむけられている。

清酒の生産は、麹(こうじ)、酒母(しゅぼ)(もと)、諸味(もろみ)づくりの各工程に分けられる。酒母の熟成日数は秋分ころは四、五日にすぎないが、初冬から厳冬にかけて日数が多くなり、寒中の成熟は二〇日ないし三〇日かかる。諸味は蒸米(むしごめ)に麹と酒母と水を加えて、でんぶんの糖化・発酵を待つが、その作業は三度に分けられ、それぞれ「添(そえ)」(初添)、「中」(中添)、「仕舞」(留添)と呼ばれていた。成熟した諸味を、袋に入れて槽(ふね)とよばれる舟型の細長い木製の箱に積みいれる。それに押しをかけ、しだいに掛け石を増やしてしぼり上げる。澄まし桶(おけ)に濁りを沈め、清を三度取ることによって、清酒を得ることができた。