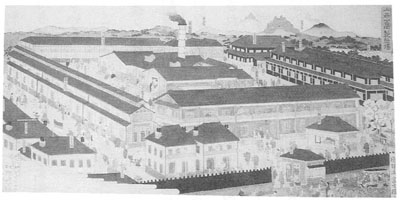

明治政府の富国強兵・殖産興業(しょくさんこうぎょう)政策のもとで、明治三年(一八七〇)民部(みんぶ)省は群馬県に富岡製糸場の建設を決めた。フランス人建築家バスチャントにより、れんが造りの操糸場が設計され、蒸気製糸器械をフランスから輸入し、フランス人ポール・ブリュナを技師として雇(やと)いいれて、明治五年七月、官営の富岡製糸場は完成した。富岡製糸場は、開国以来の海外貿易の主要商品である生糸の品質改善や生産向上をはかろうと、フランスの器械製糸技術を日本に導入するための模範工場であった。

三〇〇人繰りの大工場で、フランス式器械製糸技術を伝習させるため、大蔵省勧業寮や長野県は、布達や告諭書により工女を募集し、明治五年十月に操業を開始した。伝習工女の募集に対しては、長野県内でも「生血を取られる」「油を絞(しぼ)られる」などといったうわさがながれ、大蔵省の強制的な工女調達への抵抗から、募集は難渋(なんじゅう)した。開業時には、長野県からは小県郡長窪古町(長門町)の四人の工女が入場しただけであった。翌六年一月には工女四〇九人とほぼ予定の数が確保できたが、工場が設置された地元の群馬県から二二八人、隣の入間(いるま)県(埼玉県)から九六人で、長野県からは一一人にすぎなかった。

そのため県内では、繰りかえし工女調達がうながされた。杵淵(きねぶち)村・大豆島村・下氷鉋(しもひがの)村などをふくむ第三七区で明治六年の工女募集の状況をみると、富岡伝習工女に応募するものが一人もなかった二月二十六日、区長・副区長から村々にあて、書き付けが出された。「工女差しだしの申し出がなかったことに対し、県からきびしいおしかりがあったので、さらに取り調べて二十八日までに至急申し出よ」というものであった。さらに二日後には、区長・副区長は、長野県権令立木兼善が出した督促の写しをもって、各村に順達するよう重ねて文書を発している。県権令は、富岡製糸場の意義について、工女たちに製糸技術を習得させて、日本の製糸の名声を海外に引きおこし、「御国の産、将来の潤利を得させたき御趣旨」であると説いている。

このようにして、各村では無理をして工女を送りだしたのである。第三七区では三月に大豆島村の轟ふく(農・轟重太夫妹二四歳)、山岸ひめ(農・山岸宇兵衛長女一八歳)の二人を富岡伝習工女として差しだすことにし、給金一五両ほかに手当て金三両と決めている(長野市西寺尾 五明悦家文書)。しかし、三月になっても希望者のいない村も多く、箱清水村(長野市)の戸長からは、「差し向き望みの婦女村内にはさらに御座(ござ)なく候」と報告されている(長野市箱清水 内田家文書)。

当時、松代町と周辺一二ヵ村の副戸長をつとめていた松代町の横田数馬は、富岡伝習工女募集の責任者として、二女の英(えい)をはじめ一六人の女性を明治六年三月下旬、富岡へ送りこんだ。松代からの伝習工女は満年齢一一歳から二四歳までで、一四歳以下の女性が半数を数えた。士族の妻が一人、士族の娘が一〇人、平民の娘が五人であった。松代藩の家老をつとめた河原均の娘鶴をはじめ、金井しん・横田英などの上級武士の家の女性たちもふくまれていた。また、長谷川浜・坂西滝・酒井民などは、いずれも中級武士の娘であり、下級武士である卒族の出身者もいた。横田英の許婚者の姉、和田はつも加わっており、小林右左衛門は一九歳と一四歳の二人の娘を送った。明治二年の禄制(ろくせい)改革など維新変革のなかで、松代藩士たちも経済的社会的変動にさらされ、生活の転換を余儀(よぎ)なくされ、士族授産の道をさぐっていたのである。平民出身者は畳刺(たたみさし)職人・柳(やなぎ)ごうり細工・左官・古着商など商工を営む家の娘たちであった。

富岡製糸場への出立にさいし、横田数馬は「よく身を(つつし)み、国の名・家の名を落とさぬように心を用いるよう、入場後は諸事心を尽くして習い、他日この地に製糸場出来(しゆつたい)の節、差しつかえこれなきよう覚え候よう」と当時一五歳の英に申し渡したという(和田英『富岡日記』)。この父の期待を背負って、国益のため家の名誉のためと、英は富岡製糸場で寄宿舎生活をしながら、器械製糸技術を一心に学んだのである。この経験は、のちに回想され、いわゆる『富岡日記』にまとめられた。

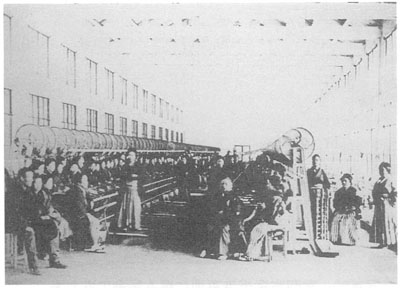

それによると、工女たちは、分業の工程である揀繭(かんけん)(繭(まゆ)えり)、繰車(くりぐるま)(糸とり)、揚枠(あげわく)(糸揚げ)、検査、束糸(糸むすび)、屑(くず)糸、剥蛹被(はくようひ)(蛹(さなぎ)にかぶさっている残糸をとる)について、順次技術を学んでいった。初期の富岡製糸場の就業は、一日の実労働時間が八~九時間で、日曜日・天長節・五節句が休みであった。また、一日あたりの繭使用量と繭一升あたりの製糸量とで工女の等級を決めたので、工女たちは競争意識をかりたてられ、技術を熟練させていった。松代出身の工女たちは、富岡製糸場を退場するまでに、三等工女一二人、四等・五等・六等工女各一人になっていた。

当初、一年間の予定であった伝習期間は、横田英らの「せっかくこれまで勉強罷(まか)りあり候得ば、なお引き続き相勤め申したく」という勤続の希望で、地元の西条村に製糸場が開かれる間ぎわまで三ヵ月延びた。このような製糸技術を習得しようとする懸命(けんめい)さは、所長の尾高惇忠を感服させ、退場時には英ら多くの工女に、「操糸業格別勉励ニ付キ」として賞詞と金五〇銭があたえられた。そして尾高は、「操婦は兵隊に勝る」のことばを、松代工女たちに書きあたえたのである。

富岡製糸場のなかの騒音はすさまじく、人が見分けられないほど蒸気がたちこめていた。こうした労働環境のなかでは、病気になる工女も多かった。製糸場には工場病院があり、明治八年まではフランス人医師が勤めていたが、松代からの工女のうち、坂西滝が入場後四ヵ月で病気のため退場、一一歳の河原鶴が脚気(かっけ)のため一年足らずで退場し、さらに一年三ヵ月で松代工女全員が退場するときには、三人が健康を害していたといわれる。

松代からは、伝習工女のほかに、四ヵ月遅れて大塚直之進・田中政吉・海沼(かいぬま)房太郎の三青年が、富岡製糸場に技術伝習のために送られた。これは、明治七年八月に操業を開始する、松代町郊外の西条村製糸場の準備のため、大里忠一郎らによって派遣されたものであった。かれらは、三、四ヵ月富岡で学び地域に蓄積されていた伝統的技術と新技術を結びつけ、松代の地に蒸気器械製糸を実現させていくことになった。

長野県からは、富岡製糸場へ明治六年から同十七年までのあいだに、北佐久・下伊那・小県・埴科郡下の各地から、のべ三三〇人余りが送られた。松代出身の工女たちの場合は、習得してきた製糸技術の伝達をとおして、地域や北信一帯の器械製糸の普及発展を支えていったといえる。

明治七年七月、富岡から松代に帰郷した横田英ら伝習工女は、休む間もなく翌八月には、できあがったばかりの西条村製糸工場で技術指導や製糸の仕事についた。西条村製糸工場は士族大里忠一郎ら八人が出資し、士族授産として開業された、フランス式五〇人繰りの工場で、同十一年からは地名をとって六工社(ろっこうしゃ)と呼ばれた。資金が乏しく、地元の鉄砲鍛冶(かじ)や槍(やり)師・大工ら地元技術を駆使して設置した。蒸気器械や設備は性能が悪く、良質の繭も調達できず富岡とは雲泥(うんでい)の差であったが、横田英は総部屋長として、工女の不平不満を説得してなだめ、経営者側には条件整備を求め、設備の不完全さを補うよう富岡で得た知識・技術を生かして働いた。

英は、ここに四年余勤めた後、明治十一年八月、翌月の明治天皇の巡幸にあわせて完成した長野県営模範製糸場の製糸教授に任ぜられ、二年間指導にあたった。天皇巡幸のさいには、操糸作業を天覧に供し、酒饌(しゅせん)料を下賜されている。

このときの「勧業工場職工人名書」によると、製糸教授横田英、製糸検査福井かめ・長谷川はま、製糸授業坂西たきの四人は、松代からの富岡伝習工女であった。さらにこのほか、製糸授業の四人、製糸繰り返しの二人、繰り返し授業の二人、熨斗(のし)糸の一人は、西条村製糸場の工女たちであった。器械製糸工女として氏名があげられた総計三五人のなかで、松代の富岡伝習工女や西条村製糸場工女たちは、おおきなウエイトを占めていた。