長野県の器械製糸業は明治五年(一八七二)八月創業の深山田製糸場(諏訪市)、同六年七月の雁田(かりた)製糸場(小布施町)、六年八月の中野製糸場(中野市)に始まる。前の二工場は小野組資本による創設であり、イタリア式の器械を導入していたのに対し、中野製糸場は群馬県の富岡製糸場と同じフランス式であった。

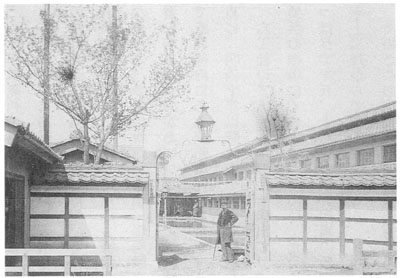

このあとを受けて、もと松代藩士大里忠一郎が中心となって六工社が設立された。埴科郡西条村大字六工(ろっく)の六〇〇坪の土地に総工費二九〇〇円をかけて、五〇人繰器械製糸場が建設され、明治七年八月より創業した。工場名は当初、西条(村器械)製糸場であったが、同十一年十二月の「六工社定則」で初めて六工社と呼ばれた。

操業を始めたころは悪徳商人に悩まされ、また、明治七年十一月の小野組破産によって運転資金調達の道が絶たれたりして、経営が行きづまった。そうしたさなか、同八年からは群馬県前橋の商人から原料繭の提供を受けて生糸加工の注文に応じ、加工賃を受けとる「賃挽き」生産がおこなわれた。

このような経営難を打開するため、明治九年にいったん不許可になった政府拝借金願いを同年中に再申請し、田畑六町一反八畝の抵当で一〇〇〇円の貸し下げに成功している。さらに、同年に士族に対して秩禄(ちつろく)処分が断行されたが、かれらが手にしていた金禄公債証書を抵当として、十一年十二月に内務省へ一万五〇〇〇円の資金拝借願いを出している。この申請額の抵当公債提供者は春山喜平次三〇〇〇円、増沢理介一五〇〇円、宇敷則秀、大里忠一郎各一〇〇〇円など、西条村在住士族二三人、松代町在住士族八人、合計三一人であった。長野県令から内務卿(ないむきょう)伊藤博文への拝借金伺いにおいて、微力な資本のもとで直(じき)輸出の宿志(しゅくし)を達成するためと、士族就産(授産)のためと強調している。さらにまた、太政(だじょう)大臣三条実美(さねとみ)から伊藤内務卿あての指令では、余儀なきこととして、特別の配慮をもって、十二年九月に聞き届けられている。その結果、同年の年末には規模拡大をはかり、一〇〇人繰りとし、さらに十八年には松代町にも工場を新築して七〇人繰りの増加とし、両工場ともに六工社と呼ばれた。二十年には七〇人繰工場を廃して一三〇人繰工場と繭庫付属の家屋などを建設した。

ところが、いっぽうでこの間は経営的にきわめて苦しい時期であった。明治二十一年十月の拝借金返納延期願いによれば、同十四年の横浜生糸荷預所の紛争で巨額の損害を受けたのをはじめ、その後いくばくかの失敗をこうむった。そこで拝借金一万五〇〇〇円の返済開始期日(条件は五ヵ年無利子据え置きのあと、十七年七月から年五分利付き五ヵ年賦で返納)が迫っていたとき、返済延期願いを申請したところ、十七年七月より向こう五ヵ年間据え置き、二十二年より五分利付きで返納開始という条件で、聞き届けられた。そのあと、二十一年になって再度、返納延期を願いでた。その理由は規模拡大と改造にともない、運用資金が従来以上に多く要することになったが、その原資の調達に苦心するあまり、ここで再度、「特典」を仰がざるをえなくなったのである。すでに抵当としてある金禄公債にさらに工場の財産いっさいを加えて、三〇ヵ年賦無利子返済を願いでている。

六工社の製糸器械の糸の繰り方法は共撚(ともより)式のフランス式であったことが特徴である。また、煮繭(しゃけん)の湯の繰糸用の湯は同時に蒸気でわかしたが、この汽罐(きかん)(ボイラー)は海沼房太郎が富岡製糸場を視察して作成したもので、銅製の釜(かま)にパイプを通した程度の軽便なものであった。この独自の蒸気器械は全国から注目されて見学者が絶えなかった。さらに新たに製糸工場を設立しようとするもので、その方法、組織、器械装置にいたるまで、その伝習を求めるものがあいつぎ、加えて教師の派遣や工男女雇用の斡旋(あっせん)・依頼などを要請された。明治二十一年時点で監理部内にある依頼案件二十余り、その他の係に属するものも一〇件あった。これらの依頼案件を処理するために、明治十年以降二十一年までにかかった費用は二〇〇〇円以上にのぼった。

六工社のアメリカへの生糸輸出で、横浜の外商の手をへないで直接輸出する直輸出は、明治十一年から始まり、横浜の相場にくらべて一〇〇斤(六〇キログラム)あたり一五〇円上まわり、なお多量の生糸出荷を要請されたが、いっぽうで十五、十六年の銀貨相場の激変により不測の損害をこうむることもあった。本格的な直輸出は明治十四年十二月からである。

そのための生糸直輸出会社(商社)として設立されたのが、速水堅曹を社長とする同伸社である。設立当初、長野県関係の株主は三一人で、六工社大里忠一郎は株式払込額六〇〇円(三〇株)で県内第二位であった。大里は同伸社ニューヨーク支店に六工社生糸の特長を知らせ、かつアメリカ国内の織物業者にも「六工社」を売りこんだ結果、高い評価が得られた。同伸社を通じたアメリカへの直輸出の道が開けたところで、六工社は通常、浜売りといわれる横浜売込問屋から外商への販売(ルート)と天秤(てんびん)にかけて、適宜、価格の有利な販売方法を選んだ。このさい、荷口(荷の量)を大きくするために、松代地方の精工社など座繰(ざぐり)製糸組織の生糸も、六工社のものといっしょに出荷していたようである。このような六工社と同伸社との密接ぶりは、資金貸借関係にもあらわれている。製糸経営にとって、ぼう大な購繭資金の調達は重要な問題であったが、地元銀行の荷為替(にがわせ)取組と同様、同伸社からも資金の前貸しを受け、生糸売上代金で決済していることが明らかになっている。

しかし、このような両社の関係も、政府の直輸出政策の後退と軌を一にしている。明治十七年にいたって六工社は直輸出の方向を転換し、横浜において生糸販売をおこなうようになった。