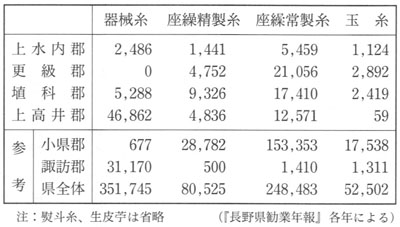

明治十五年(一八八二)の生糸(きいと)生産のうち、農家副業としての座繰(ざぐり)糸の占める位置をみると、表35のようになっている。器械(きかい)糸生産地の諏訪(すわ)郡と座繰糸の小県(ちいさがた)郡は対照的であるが、県全体の動きとして、器械糸が座繰糸を上まわって間もない時期である。しかし、現長野市域では座繰糸がまだ器械糸のおよそ三倍ないし五倍を占めていた。また座繰糸のうちでも揚げ返しをした精製糸は必ずしも多くはなかったが、埴科郡に限ってみれば、座繰糸のうち精製糸は三分の一におよぶほどになっていた。翌年の同郡座繰揚げ返し糸は一二〇〇貫、提糸(さげいと)(座繰常製糸)は二六九一貫であった。

松代町は従来、普通提糸の産出がたいへん多額であったが、その製法が完全でなかったため、粗製乱造の弊害を一掃することができなかった。そこで明治十年来、有志者が各所に奮起し、設立した座繰製糸揚返場が十数ヵ所にのぼった。ここにはじめて座繰製糸の名称が用いられた。揚返場は工女が自宅で小枠に繰りあげた生糸を大枠に揚げ返すところである。

明治十二、三年のころから商況の激変によって、揚返場は莫大(ばくだい)な損害をこうむって、破産、廃業し、同十六年には過半が姿を消した。ここに、共同団結して、製法を研究する必要性が高まり、大里忠一郎、渡辺九蔵ほか数人が率先して連合団結し、製糸改良会社「松代製糸会社」を組織した。事務所は本町三一九番地に設けた。

渡辺九蔵社長のもとに、明治十六年七月から改良の方法を研究し、荷口の斉一をはかることによって、横浜で高い声価を得た。しかし、従来の五社は分立したままであったので、同十七年になって、本町一〇七三番地に事務所と揚返場を新築した。これによって会社の基礎は強固なものとなり、会社に加入し、揚げ返しを希望するものがとみに増加した。

明治十九年に小田切総作が社長となり、同二十年になって器械を改良し、大いに製造の速度を上げるとともに、教師の増加をはかり、検査人の巡回をひんぱんにすることによって、品質はますます精巧をきわめた。

明治二十年代になると、綿作は自給程度に衰退し、かわって養蚕業が農家にとって不可欠の収入源となった。しかし、どの農家も養蚕兼業であり、農閑余業として採薪、藁(わら)細工、女子にあっては、座繰製糸、機織りに従事して、生活を支えていた。前にみたとおり、共進会出品者の蚕種一枚あたり産繭(さんけん)量は一石二、三斗であり、かつそのときの養桑量は三〇〇ないし四〇〇貫であった。これには桑園一反歩(弱)を要する。多くの養蚕農家のなかには、買い桑をするもの、肥料代にこと欠くものがいたことは自明であった。

小田切総作あての「連借用金」証文によると、明治二十年代の養蚕・製糸農家の資金繰りがよくにじみ出ている。松代町の二人は桑買入れ資金に差しつまり、年利一五パーセントで一五円を借用している。返済期限は春蚕(はるご)あがりの六月二十五日である。同二十六年二月に二円を借りたものは、同年七月から八月までに生糸挽(ひ)き賃をもって返済する、としている。同二十七年五月に、寺尾村の三人が養蚕飼育の桑買入れのため、一〇円を連帯借用している。そのある一人は、村役場文書の県税戸数割賦課等級によれば、全村五九一戸中一二五戸が該当(がいとう)する最下位の第四九等級に属していた。このようにして、松代製糸会社は養蚕製糸農家に資金を前貸しすることによって、座繰糸の供給を確保していた側面をみることができる。