明治二十年(一八八七)の長野町市街地の人口は現住人口で二万五六九八人、本籍人口では二万一一二三人であった。一〇年後の三十年にはそれぞれ二万九二八五人、二万四五五人と増えているが、現住人口の増加は人口の流入をあらわしている。三十三年の長野市に寄留している人口一万二四四一人中その三分の一強は新潟県からのもので、停車場近く、石堂町・新田町・千歳町などには新潟県人がたいへん多かった。人口が増えると、生活物資の需要が高まり商品の移出入もまた増える。

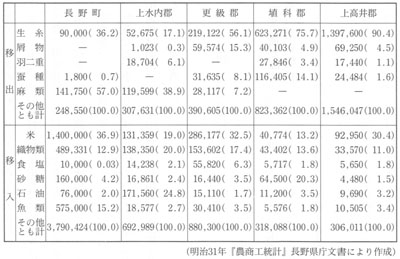

表29によれば、移出品は全体で生糸がもっとも多く、ついで長野市と上水内郡の麻類が目立つ。この移出品の生産と流通にまつわる所得によって、米や魚類の移入が可能となった。この状況を当時の新聞は、「長野県から見れば新潟県は倉庫であり、新潟県にとって長野県は金庫である」と表現した。

移出品の麻類についてみると、明治二十八年二月二十一日付けの『信毎』に、長野町における最近三ヵ年平均の麻類の集散状況が載っている。それによれば、麻の仕入れ地は上水内郡鬼無里村などの村々と、北安曇郡内からであった。麻六万九〇〇〇貫、畳糸五六七〇貫、皮苧(ひちょ)(苧麻(ちょま)、からむし)二万三一〇〇貫があげられ、そのほかに同地域から白細美(さいみ)(織り目のあらい麻布)、青細美、蚊帳(かや)地が集められた。

長野町の移入品で、一五・二パーセントを占めている魚類と三六・九パーセントの米について詳しくみると、信越鉄道の開通前までは、直江津から長野町まで一駄(四〇貫目、一五〇キログラム)五円の運賃であったが、三十年ごろには六分の一の八〇銭となっている。長野におけるこのころの魚の取引は海産合資会社、協盛社、高橋合名会社の三社があって、新潟および関東から送られてくる商品を売買していた。長野の魚商が直接注文したもの以外は、すべてこの会社において毎朝市が開かれた。その日およびその前日にとれた魚は、以前は各産地から直江津・高田商人の手をへていたが、直接、直江津駅に送りだされた。午後六時、直江津発の列車に積みこまれるものは、同九時に長野へ到着して翌朝、市(いち)に出されるものと、さらに長野から稲荷山・松代・須坂・豊野・新町・大町などに輸送されるものがあった。北海道の塩さけ、塩ますも主に直江津まわりで長野に入り、東京まわりは少なかった。

米相場は鉄道開通までは一石(こく)(一八〇リットル)当たり長野町において七円ぐらい、直江津では五円というように、一円五〇銭以上二円までの差があったが、二十年代になっても長野の米売買は買い方が十中八、九以上で、売り方のものはいたって少ないことに変わりはなかった。三十年代になると長野をへて大町にいく米も多くなり、三十三年には、一日に長野にくる越後米が平均およそ五車、年間にして六万五〇〇〇石になったという。このような需給関係のなかで、委託販売商の倉庫のなかに米がどの程度あるかを一般に公表すると、品薄(しなうす)のときはたちまち買い方に不利益をあたえた。相場は東京の情報を聞いてこれを中心値にして取り引きすれば、大幅な相場変動はなかった。

二十六年の長野町一年間の米穀の集散量は四十余万石におよび、米穀取引所の設置が必要であった。二十七年一月、創立委員鎌原仲次郎らの努力が実って、長野米穀取引所の認可が得られて祝賀会が催された。出店をもくろんでいた大小料理屋は、取引所の設立場所が定まるのを待ちかねた。三月になって裏権堂の家屋を明け渡してもらい、そこに事務所が入った。また、一部を仲買人の店として、隣接する家屋を貸し渡した。立会場は、一棟新築した。五月十二日の米穀取引所開業式の祝いでは、余興として二倉庫会社から米一〇〇俵の山車(だし)、いくつかの運送会社ではやはり山車と煙火一〇〇本、石堂からは酒樽の山車、問御所からは相撲(すもう)取りを乗せた山車が繰りだされた。

二十九年五月十二日から取引所には株式取引業務が加わり、名称も長野米株商品取引所に変わった。はじめのころは各仲買人に対する客からの買い注文はそこそこあったが、売りはいたって少なかった。

しかし、長野取引所は三十年代に入ってあまりふるわず、東京定期米の利便の手先にすぎなかった。長野の米穀商で大取引をするものは五、六人にすぎないために、たえず越後の商人に足もとをみられ、商機を失いがちであった。そこで仲買人を増やし、南信地方から買い付けの注文を受け、新潟県・富山県から売り込みの依頼を受け、盛んに営業するようになれば、取引所も振興し長野の繁栄を増すことになる。ところが三十五年六月、米穀取引所令が改正されたことによって資本金最低額が三万円から一〇万円に引き上げられ、長野取引所では七万円の増資を迫られた。このとき、上田と松本の取引所はすでに姿を消していたため、合併する相手もなかった。

また、同取引所の各期営業報告によれば、株主配当率は三十四年六月の一〇パーセント(年換算)を最高に、同年十二月五パーセント、翌年六月八・五パーセントに落ちている。この低下は、三十一年前半期に増やした所有公債証書の「公債価格違い」による減額評価がおこなわれた結果、その分だけ純利益が減ったことによる。当時の金融機関などでは年一〇パーセントの配当率が常識であることから、取引所は投資先として魅力的なものとはいえず、増資がむずかしいことは明らかであった。

三十年十二月に全国一三七ヵ所に乱立されていた取引所も、ときの風潮と一種の野心にかられて設立されたもののうち、維持困難なものは解散していった。また、監督官庁がそれを勧めていた。三十六年七月、長野米株商品取引所も任意解散を決議した。清算人は斉藤延治・鎌原仲次郎ら四人であった。