明治二十二年(一八八九)、長野尋常小学校(校長渡辺敏(はやし))では、新入学の生徒を試験し発達の程度に応じて学級を編成したといわれている。学級は、学力順に編成しなければ生徒の発達に不利益を生じ、授業がしにくく、いたずらに落第者を出すなど得策でないとして、いわゆる能力別学級編成を実施した。こどもの差別感や劣等感をのぞくために、学級名に上下の別をあらわす文字をさけて、松・竹・梅・忠・孝・貞・淑などの命名を用いた。この能力別学級は、明治二十三年欧米先進諸国に学んで松本尋常小学校で試みた「落第生学級」をふくむ能力別学級編成より一年早く、全国初の教育実験であった。しかし、長野におけるこの施行は、最下級から落第生を出すことになり同二十四年に廃止された。

能力別学級の経験を生かし、明治二十九年に長野尋常小学校は、鷲沢八重吉のはからいで、「晩熟生学級」を開設した。『学制八十年史』は、この「晩熟生学級」を日本の精神薄弱児教育の初めとしている。これには異論もあるが、「長野の晩熟生学級を真っ正面から視点を当てた最初の実質的な精薄学級として位置づけてもよい」という見方がある。「晩熟生学級」は、能力が低くふつうの児童と同じように学力を身につけることが困難な児童を、少しでも向上させようとはかるもので、その可能性への期待が「晩熟生」の学級名にうかがえる。学習能力の低い児童を見はなさない学級当事者の愛情とそのための工夫が、この学級を誕生させ、大正八年(一九一九)までの二三年間にわたって継続されたのである。

この特別学級は、尋常科四ヵ年の教科を五ヵ年がかりで卒業させるしくみで、第一学年の終わりに晩熟生学級への編入生を認定し、前年期の修業証書をあたえてこの学級を編成する。そして、次年度から前年度の課業を継続して徐々に進行して全課程を終了させるのである。

長野尋常小学校から分かれて独立した後町尋常小学校では、晩熟学級の「教授細目」で、「低能者の教授材料は、なるべく少なくして其基本的のものならざるべからず。(中略)普通児童よりも、しばしば反復練習の度を増す必要あれば特に注意して細目を特定すべきなり」として、教材を基本的なものに精選して、反復練習する必要を強調している。とくに国語の五十音、かなづかいや算術の基礎的計算などを重視した。

やがてこの特別な学級を卒業した児童は、その後、高等小学校の一般の学級に入学したものもあった。そこではふつうの児童と同じ教材を同一方法によって指導されているが、成績は良好であった例もあり、学級の構成メンバーのなかには、精薄者ではなく遅進児であったものもふくまれていたと考えられる。晩熟生学級の教育は、今日的な視点からいえば必ずしも精神薄弱教育とはいいがたい面はあっても、このように早くから組織的、計画的、継続的に「晩熟生」を対象にした教育実践は、その先進性において注目すべきことであった。

鷲沢八重吉は、明治二十三年、山梨県甲府市の尋常小学校を参観して、就学率が九五パーセントの高率であることに驚き、それは職員が分担して各戸を訪問し説得を重ねた結果であることを知った。鷲沢は、自校の不就学の原因を追究した結果、とくに女子の就学の低い原因は「子守のため」であることがわかった。そして、雇われている子守の実態をみて子守教育の必要性を痛感した。長野町に子守教育所がはじめて開設されたのは、明治二十七年六月六日であった。町立長野尋常小学校南長野支校(南校、後町小学校)でも同時に発足した。町立長野尋常小学校の本校は高等小学校を併置する北校(城山小学校)であったが、尋常科は一、二学年の一部児童が通学しているだけで、大部分の児童は南校へ通学していた。子守教育所の本部は南支校に置かれた。発足当時の「子守教育所概則」の内容は大要つぎのようなものであった。

南校か北校かの教場の選択は、子守の希望にまかせる。教育の素地のあるものを後町へ集めたこともあった。教授時間は日曜を除き毎日として、午後三時に始め、約一時間半おこない、幼児の機嫌で伸縮する。教える学科は、修身、幼児扱い法、礼法、読書、かな文、やさしい漢字まじり文の読み書き、唱歌、裁縫、日常必要なことなどで、授業料や費用はとらない。学習に必要な諸器具は貸与するが、裁縫のときのぞうきんは持参してもよい。針は危険だから持参してはいけない。幼児を背負ったままなにももたないで来てもよい。幼児が泣くときはいつでも退場してよい、などと定められていた。

開設された子守教育所は、南北両校とも同じ学級編成であった。子守児童を、年齢に関係なく教育歴によって上級・中級・下級の三段階にわけ、三学級に編制した。下級は無教育のものとし、中級は尋常小学校または子守教育所で一年以上修業したもの、上級は同三学年以上を修業したものを在籍させた。

創立当時の子守学級数は、南北両校ともに上・中・下の三学級が存続していた。明治三十三年にいたって、南校は上・中・下の三学級を存続させ、北校は上級(中級)、初級(下級)の二学級に減じたが、生徒数は南北両校合わせて二五〇人を超えるほどになったという。入所生徒数は奉公のものが多く、同年では九〇パーセントを占め、自家の子守は一〇パーセント程度であった。出身地では新潟県がもっとも多く、年齢は平均十三、四歳で、まれには十八、九歳の年長者もいた。年長者のなかには、勉学の必要を感じて熱心に学習にはげんだため、わずか一、二年で尋常科を卒業するという進歩を示したものもあった。また、子守生徒に親しみやすい唱歌を教えたので、街頭や社寺の境内で卑猥(ひわい)な俗謡を歌っている子守の姿が見られなくなった。

明治三十年代における長野市の子守教育のようすを、同三十三年三月十日の『信毎』掲載の「長野児守教育所」から要約すると、以下のようであった。

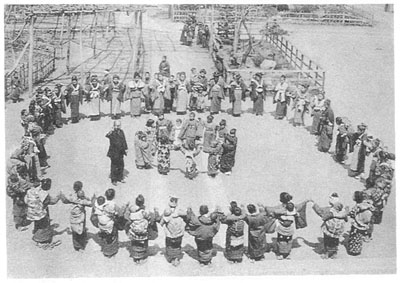

修身と読書を関連的に扱い、修身上のことがらを教えると同時に、かな文字を教える方法をとる。育児法では、幼児を大切に扱わせるために衛生法と子守の心得を関連して教える。読書の指導では、最初にいろはを教えその読み方・書き方を練習し、かな文字で書かれた文章を読み書きできるまで復習させる。さらにつづいて就学奨励方法については、①子守を意欲づけるために物品をあたえて誘う、②祝祭日や式日には菓子をあたえる、③子守仲間の有力なものに欠席者の勧誘をさせる、④ときどき小運動会をやって不就学の子守の向学心を誘う、と記されている。

長野市の行政担当者は、就学率の向上のために子守教育の効果の大きいことを認め、同三十三年三月、子守児童の入校について各区長に通知書を渡した。それには授業料は不要であること、費用はいっさいかからないこと、授業時間は短いこと、子守をしながら通学できること、学校は北校でも南校でもよいこと、申し込みは口頭でもよいこと、など気軽に入校できる内容が記されていた。

子守教育所は、明治三十二年七月五日に公布された「長野県令第四十六号特別学級規程」によって、同三十四年四月一日から正式の学級として認められ、市小学校の一部となり「子守学級」として出発した。時間は、尋常四年までは週一八時間、教科は修身・国語・算術・裁縫・唱歌の五教科であった。

尋常五、六年は、地理・歴史・理科を各一時間加えて週二一時間となった。時間配当は国語が八時間に増え、算術も五時間になった。修身の二時間の内容は変わらず、人道実践と子守の心得であった。国語は読み方四時間・つづり方二時間・書き方二時間で、内容はひらがな五十音とかなづかいを中心とした読みと、手紙を中心とするつづり方で、書き方は細字を練習した。算術は二〇以下の加減乗除と四則。二時間の裁縫、一時間の唱歌はいずれも保育に必要な洗濯や歌であった。自作の子守歌なども教えた。

長野尋常小学校子守歌(『信毎』明治三十五年一月一日)

ねん ねん ねん ねん

○○ちゃんは かわいいお子 人相よし

につこり わらへば えびす顔

大黒さんほど ほほふくれ (下略)

専任教員一人を配置し、経費は小学校費にふくまれた。更級郡通明小学校付設子守教育所の担任中村多重を招いて専任教員とした。

明治三十三年に小学校令の改正があり、その施行規則第二九条により小学校の学級数は一二学級以下となったことにともない、同三十七年、長野市立高等小学校と長野市立尋常小学校は統廃合され、城山東・西尋常高等小学校、後町東・西尋常高等小学校、鍋屋田尋常高等小学校の五校となった。これにともない、南校の子守学級は後町東尋常高等小学校に属し、北校内の子守学級は城山東尋常高等小学校に所属することになった。明治四十四年には東・西両校が合併して三校制となり、子守学級は城山・後町両校に引き継がれた。