明治二十四年(一八九一)の信用組合法案が廃案となったあと、三十三年三月に産業組合法が公布された。その意義を、長野県知事押川則吉は翌年七月の郡市長会議で、①小農と小商工業者の産業を維持・発達させ、②組合員が互いに協力し合って没落を防ぎ、③町村自治の基礎を固めるもの、と説明している。

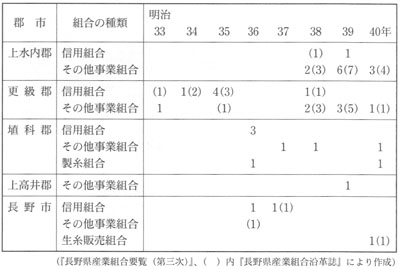

長野県では同法の施行により、三十三年中に八組合の設立が認可されたが、あとでふれる更級郡真島村の更真(こうしん)信用組合もそのなかにふくまれていた。表35によれば信用組合の設立は三十年代前半に更級郡において、また信用組合以外の購買・販売・利用組合設立は日露戦争後、同郡と上水内郡において多くみられる。

これは、ひとつに日露戦争後において生活がしだいに奢侈(しゃし)(ぜいたく)に流れる傾向をいましめ、農家経済上の利と生活の安定をはかる必要性があったこと、二つ目には三十九年一月に大日本産業組合中央会長野支会が発足し、同会会則にうたわれている「産業組合ノ設置ヲ奨励斡旋(あつせん)スルコト」によるところが大きいとみられる。

当時の組合は村内の大字単位で結成され、組合員も十数人程度の小規模のものもめずらしくはなかった。たとえば、さきの更真信用組合は二一人の組合員で発足したあと、三十九年四月の産業組合法第一次改正によって信用組合の事業兼営化が認められると、四十五年に更真信用購買販売組合にあらためられたが、そのときすでに同村内には大字単位で、三十八年八月に川合信用組合、翌年二月に真島購買販売組合、同年六月に東梵天(ぼんてん)購買組合が設立されていたのである。

小規模組合はまた経営上のむずかしさもあわせもっており、市街地近郊での購買事業はとりわけ商人の攻勢にさらされた。組合では事務所において物品の受け渡しをするのに対して、商人は配達をいとわないため、組合員のなかにもこれら商人との取り引きに傾くものが続出する場合がみられた。三十七年三月に設立された埴科郡西条村の西条購買組合が設立間もなく解散を余儀なくされたのは、その典型的な例である。

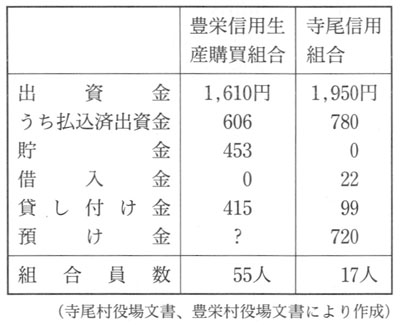

創立間もない明治三十年代末の埴科郡下産業組合の運営の実態を、四十年十二月の有限責任豊栄信用生産購買組合と三十九年十二月の無限責任寺尾信用組合の事例からみると、つぎのようである。

まず前者は三十九年十月の設立で、表36によれば組合員は五五人規模であった。「事業の状況」によればまだ諸般の準備もととのわず、資金も少額であったため業務はすべて慎重を旨とした。

貸しつけは三月より開始したが、事業初年度で組合員の信用程度も十分把握できていないので、いきおい保守的にならざるをえなかった。年間貸しつけ額は六七二円(年利一五パーセント)、そのうち年内償還二五七円、年末貸しつけ残高四一五円であった。いっぽう貯金の年間受け入れ額は四八六円(年利八パーセント)、そのうち払い戻し額三三円、年末残高四五三円で上層農家を中心として貯金増加につとめた。その結果、金融緩慢(かんまん)な経済事情も手伝って、借入金も必要とせず、資金に余裕が生じていた。しかしこの金額がどのくらいであったのかは記載がない。

生産事業では荷車を十数台購入し、組合員に貸し付け、購買事業では肥料・鎌(かま)・石油などの物資を少額買いもとめ、組合員の需要に応じている。

後者の組合は設立四年目にあたる。前者との大きな違いは貯金がまったくないこと、借入金残高は二二円にすぎないが、無限責任組合であることによって、長野農工銀行からの年間借入金が三五〇円(年内全額償還)あったことが注目される。

貯金の年利率は六・五パーセントとしたが、「各銀行等シク利率ヲ引揚ケ吸収ニ努力セシヲ以テ、本組合ハ貯金ノ取扱ハ止ムヲ得ス」ゼロにおちいった。「各銀行」のうち寺尾村大室の北埴(ほくしょく)銀行が果たした役割は大きかったはずである。三十九年末の同銀行の預金残高は一万四〇〇〇円余におよんでおり、そのときの定期預金利率は年八・五パーセントないし九パーセントで、村内の預金を吸収していたのである。預金業務において、銀行との競合に直面した組合は劣勢であった。