長野県農業は養蚕業が主で普通農業は軽んじられてきたが、大正七年(一九一八)、米騷動がおきたことによって、同年十月四日付けで県は通達を出し、食糧自給策に本腰を入れざるをえなかった。その通達では米麦その他の代用食糧の増産をおこない、応急の策として春まき大麦と馬鈴薯の栽培を重視しつつ、他面で消極的には混食を奨励していた。このとき、県内では毎年二、三十万石の米を他県に仰ぐ状況にあり、慢性的に米不足がつづいていた。当時の食糧事情を更級郡と上水内郡についてみるとつぎのようであった。

大正八年九月において、更級郡の農家では米六、麦四の混食であった。ただし養蚕時季には雇人の待遇上、一般的に白米食がとられていたが、好況期の農家家計の好転にともない、麦の混食は減る傾向がみられた。いっぽう、上水内郡の平坦(へいたん)部では比較的水田が多く、二毛作も多いので、米と雑穀の割合は米七対麦三で、山間部は混食でも雑穀を常用としており、米三にたいして雑穀七の割合であった。

こうした米不足を緩和するための方策が米作改良であるが、それに関する事項は多岐にわたっている。そのひとつが稲の品種改良である。米質の優良なものは収量が少なく、米質の悪いものは多い。米質がよくて多収穫のものは皆無で、米質本位よりも多収穫主義を徹底するよう指導された。県下では明治四十三年度から各郡一反歩ないし三反歩の水稲採種田を設置することとなった。その経営方法は県立農事試験場の委託により郡農会が経営し、その管理は郡農業技手がおこない、採取された種は県下各地の採種圃へ供給することになっていた。

埴科郡の場合でみると、大正五年の品種別稲作反別はつぎのようになっていた。白脛(しろすね)二八〇町歩、田子こぼれ二四〇町歩、愛国一三〇町歩、芹田一二〇町歩、金比羅九五町歩、女渋(めしぶ)五六町歩、珍光四五町歩、信濃早生一八町歩、糯(もち)一四〇町歩、その他一四五町歩、計一二六九町歩である。これらの多収穫品種の普及度は郡内村別の反当収穫量にも影響をおよぼし、西条村の二石八斗一升一合から寺尾村の一石二斗八升〇までの格差の一因となった。

更級郡では、「愛国」はそれほど米質も粗悪ではなく病害虫にたいする抵抗力も強いということから、大正五年以後、それがひじょうな勢いで郡内に普及しつつあった。いっぽう、試作田でも「無芒愛国」、「改良愛国」、「愛国」の三品種が試作されていた。大正十年の奨励品種の郡別普及状況をみると、埴科郡と長野市の実行戸数割合がそれぞれ七五・五パーセント、八五・七パーセントでいちじるしく高い。

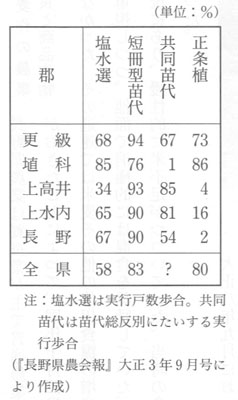

多収穫をめざして明治中期からおこなわれている農事改良として、表24にあげられる作業が奨励されてきた。それによれば、大正二年までに短冊型苗代の実行割合は九〇パーセント台に達しており、ほとんど普及していたといってよい。塩水選と正条植は郡によって地域偏差が大きい。これらの農事改良とともに、他方で多収穫共進会、品評会がおこなわれ、収穫の技術が競われた。

水田の牛馬耕は深耕を可能とし、収穫量に大きく影響するとともに、生産性を飛躍的に引きあげた。その普及反別割合は大正十五年で、更級郡五九・二パーセント、埴科郡五三・二パーセント、長野市四五・四パーセントで高い。逆に馬の所有頭数が多い上水内郡三四・三パーセントで意外にその割合が低い。上水内郡小田切村の大正八年における農耕牛馬は馬一一五頭、牛三一頭であった。そして農家総数四七五戸の耕作規模別農家数は五町以上一二戸、三町以上四二戸、二町以上一三八戸、一町以上九〇戸、一町未満一九三戸であったことから、牛馬所有はほぼ二町以上層ということになる。同十四年に農耕用に普及している改良犂(すき)は小県郡塩川村産の松山犂が圧倒的である。その普及台数は上水内郡八三八台(うち、松山犂六四三台)、埴科郡三八〇台(同三八〇台)、更級郡三一九台(同一六九台)であった。

農事改良のうち、生産性を高める他の農機具として、農業における回転式(足踏)脱穀機があげられる。これは労働力払底(労賃高騰)を緩和するものとして、比較的低価格であることもあって、第一次世界大戦期以後、県下で急速に普及した。大正十四年末、郡別の導入台数は脱穀機については、長野市一四七〇台、上水内郡一〇七一台、埴科郡四五八〇台、更級郡二八四五台であった。

こうした多収穫、生産性向上のための農事改良は農会のもとで実行団体としての農事小組合の役割に負うところが大きい。県農会では毎年、高い実績をあげた小組合を表彰しており、十二年には上水内郡三輪村上松(うえまつ)農事改良組合が表彰対象になっている。六年三月創立の同組合は二五人の組合員で構成されていたが、組合の実行成績をみると、稲奨励品種九九パーセント、塩水選種一〇〇パーセント、四合以下蒔(ま)き五〇パーセント、苗代害虫稗(ひえ)抜取り一〇〇パーセント、片正条植五九パーセント、一番除草の中打ち一〇〇パーセント、堆肥の製造および蚕糞(こくそ)の処理一〇〇パーセントときわだっていた。さらに、組合員の増産意欲の高揚をはかるためにおこなってきた、米麦採種圃設置、農業資材の共同購入、品評会、講演会、時報発行などが評価された。

農事改良の普及はひとえに農家の教育水準の高さに依存している。毎年、郡農会主催で講習会が開かれたが、上水内郡では大正八年一月、農家婦女子の農業知識を啓発し農家の「農業的能力」をいっそう高めるために農家婦女子講習会が開催された。栄村(中条村)西部農学校、吉田町東部農学校、三水尋常高等小学校の三ヵ所を会場とし、講師と「担当科目」は長野県農会技手「蚕業」、上水内郡技手「農業」、長野高等女学校教諭「家庭料理」、長野県技手「家経済」であった。

農学校の卒業者を除いても、同校農事講習所やそれに準ずる機関を卒業したものと、同講習所に準ずる機関で講習をうけた卒業生・受講生は、更級郡で明治四十三年の合計四四〇〇人から大正十五年の一万四一〇〇人へと、他郡市にくらべてもっとも増加している。

食糧の増産のためには稲作とともに麦作の反収の増加と作付反別の拡大が欠かせない。前者の代表的なものは麦種子冷水温湯浸の励行である。更級郡では、麦作は稲作と相まって更級郡農業の主要なものであった。農家はこの選種肥培に関してはつねに指導を受けることによって、大いに面目を一新するにいたったが、麦奴(ばくど)予防法についてはいまだ灰汁浸黒穂抜取り等の旧来の慣習にこだわっているものが多かった。このため大正二年七月二十一日、町村駐在農業技手の会合を機として、つぎのような麦奴予防に関する実施計画事項を協定した。

すなわち、一般農家において心がけることとして、①塩水選をおこなうこと。それをおこなわないときは唐箕(とうみ)選を三回以上おこなうこと、②塩水選は実施当日午前七時までに終了すること(温湯浸は正午より実施すること)、③塩水選をおこなったあとはただちに俵または桶(おけ)に入れて約五時間浸水すること、が取りきめられた。

その後、清水に浸しておいたものをざるに移して水を切り、摂氏五〇度の温湯で二、三分あたため、引きつづき五四・五度の温湯に五分間浸漬(しんし)して引きあげ、ただちに冷水に浸して種子を冷却し、むしろに広げて日陰干しにする。これが温湯浸法である。

反収の増加には稲と同様、品種改良が関係する。大麦の場合、更級郡では同郡に適した穂揃、甲州早生、大六角、半芒、半坊主等の反あたり三石以上を収穫しうるものを選んで肥培ともに注意をはらえば、四万七七〇石を確保でき、当時の平均収穫量二万七八九六石(反あたり二石四升六合)に比べて一万二八七四石の増収となる。また小麦では平年収穫量七二八三石、反あたり一石五斗以上収穫し得るものを選んで肥培に注意すれば、九四五〇石を確保でき、二一六七石の増収となる計算であるとした。

郡市別に大正期の二毛作田の拡張状況をみると、十五年における更級郡(七一・六パーセント)と埴科郡(九二・九パーセント)、長野市(九三・一パーセント)の普及率の高さが目だっている。緑肥裏作の普及率は一、二パーセントていどでしかない。

米価高騰とその後の経済界の反動恐慌を経験して、県はさきの米麦増産とともに余剰労働力を用いた副業の奨励をおこなって、農家経済の安定を期した。これをうけた大正十年七月の郡市長会議においてもそれが取りあげられた。ややくだって同十二年七月の埴科郡「町村長会指示注意事項」においても、「副業ノ奨励ハ農家ヲシテ余剰労力ヲ利用シ収入ニヨリ一家ノ経済ヲ緩和セシムルコトヲ目的ト」して議題とされている。町村は「適当ナル副業ノ指導奨励ニ努メラレ」「特殊産物ノ副業的生産増殖改良ニ対シテ」いっそう留意するよう指導された。

大正十三年の商品作物(表25)と家畜の展開状況をみると、野菜・くだものの販売割合は更級・埴科では五〇パーセント台、上高井・上水内では七〇パーセントにおよんでおり、りんごはいずれの郡にもふくまれる代表的くだものであった。また家畜については、上水内郡(五八パーセント)以外は七〇~八〇パーセント台に達している。

りんごは明治四十年ごろから急激に増加した。そのなかで樹勢強健で粗放的栽培にたえる倭錦を栽植するものがもっとも多く、紅玉、祝がこれについでいる。大正七年まで順調な発展をたどったが、同年より九年までのあいだ、経済界の一大変動にともない、養蚕業の有利性により、まさに結実樹齢となったりんごの樹は伐採され、桑園に転換するものが続出し、一時栽培面積も減少した。その後りんごの好況にともない、長野市の往生地・上松、更級郡共和・篠ノ井・塩崎、上水内郡長沼・浅川・芋井、上高井郡川田の各町村が産地として復活し、定着した。販路は県内五割内外、東京方面三割、関西方面二割ぐらいであった。

りんごをはじめとする果樹経営のために、中沢貞五郎を組合長とする真島果樹組合が大正二年三月に結成され、果樹栽培の改良発達、病害虫の駆除、組合員の協同の利益をはかった。四六人の組合員のなかには寺尾村在住の三人もふくまれていた。薬剤、器具を共同購入し、毎年視察旅行、品評会出品、農事試験場技手による園芸講習会などをおこなった。同年十二月の組合員の栽培総反別は一四町八反におよび、その内訳はりんご八一二六本(生産量八三四六貫目、価額一八三四円)、ぶどう二六〇本のほか水蜜桃(すいみつとう)、かき、なしであった。

長野市上松区和合の傾斜地に七町歩におよぶりんご園があり、これは真鍋猪之吉によって経営されてきた県下最大規模のものであった。その反当収支を、樹齢十六、七年生の紅玉(最大の栽培品種)について調べてみると、果実収入は一等級のものが総収入の七三パーセントを占め、支出では肥料代(二一・三パーセント)、薬剤費(一五・六パーセント)、人件費(三五・八パーセント)が大きかった。