明治四十年(一九〇七)十月に始まった日露戦後恐慌では同年四月までに一四三〇円(信州上一番一〇〇斤あたり)にまで押し上げられていた生糸価格は、十二月には、九三〇円まで急落した。その後、不況は慢性的に第一次世界大戦までつづいた。

こうしたなかで、明治四十五年、六工社(明治二十六年の商法施行にともない、西条村の工場を本六工社、松代町の工場を六工社と二つに分け独立した会社としていた)は事業不振のため、本六工社に吸収されることになった。また、明治三十一年に創立した白鳥館も、大里忠一郎の経営にあったが六工社の整理にともなって解散した。

慢性的な不況下、長野県の製糸業の課題は、輸出価格の低下に対応できる生糸の低価格化と糸質の向上にあった。こうした状況にたいして、政府は、明治四十四年三月蚕糸業法を公布して政策的な対応をはかったが、松代においては、工女の養成や教育など製糸工場としての取りくみや努力はすでになされてきていた。また、糸質向上についても、松代では、自社で養成された優秀な工女の手によって、諏訪などで生産されていた「信州上一番」よりもさらに上質格として当時評判のあった「信州エキストラ」を生産していたので、市場にあっては有利であった。

製糸工場の経営規模が拡大するにつれ、増産と糸格維持のために熟練した工女の争奪がはげしくなってきた。そのいっぽうで、工女にたいする非人道的扱いについては、明治三十一年に最初の工場法案が出されたが、いたずらに労働者の保護をすると、産業の発達を阻害しかねないという意識から全国の製糸家から軽視されてきていた。四十三年十月、四回目の法案がだされたが、松代の製糸家においては、六文銭社長小山鶴太郎によれば、懇談会を開き協議検討した結果として「一日一二時間を超える労働については、業務の種類により二時間の延長ができることから、現在一三時間であるが問題ない」「就業一〇時間を超えるときは、一時間の休憩時間を取ることについても、仕事の性格上まとめては取れないが、一日に数回に分けて休めるなら影響はない」「他地方との関係上、松代の工場主はかえって有利」との意見を発表している(『信毎』)。各工場で、工女を養成してきたり、義務教育を終えない工女の教育をしたり、希望者に義務教育以上の教育もしてきた松代における工女の待遇は、諏訪、岡谷等にくらべて優遇されていた。

大正二年(一九一三)ころから、松代の製糸工場では動力に電気を用いられるようになってきた。それまでの動力は、明治初年に器械製糸が導入されたころのままの蒸気あるいは水力であった。契約先は信濃電気会社で共進社、改良組合等で使われはじめ、共進社では、四三〇人あまりの工場で三馬力程度のモーターですむので、しだいに六文銭、六工社、窪田館へと取りいれられ省力化がすすめられていった。

大正三年第一次世界大戦が勃発すると、貿易の見通しがつかめずに糸価は一時暴落した。同四年、政府は補助金を出して帝国蚕糸株式会社をつくり、とどこおっている生糸を買収して糸価の持ちなおしをはかった。戦火がヨーロッパにひろがると、アメリカの好景気と大戦景気とで日本では空前の好況となり、十一月には糸価も一〇〇〇円台を回復し、大正九年一月、四三六〇円にいたるまでになった。この好況に乗じて、県下では、とくに諏訪、岡谷を中心として製糸工場が新設増設されていった。さらに、県外や海外へも進出をはかった製糸工場もでた。

しかし、大戦景気も大正九年三月には崩れ、相場は暴落した。五月には横浜の生糸売りこみ商である茂木商店が破綻(はたん)し、蚕糸業界は大打撃を受けることになった。九月、第二次帝国蚕糸株式会社を設立して糸価の回復をはかったが、この影響をうけてこの年、松代では、全盛期八〇〇の釜をもち松代一の経営規模を誇った窪田館が廃業した。そのあと、同館は、松代製糸によって買収され操業が継続された。さらに、同十年には、糸価はもちなおしつつあったが、事業不振のために松城館も姿を消したのである。

大正十二年九月には、関東大震災がおこり、倉庫にあって焼失した生糸の損害の大部分を製糸家がこうむることになり、県内の製糸家はさらに大きな打撃を受けた。

松代の製糸業では、営業器械製糸と並んで幕末期以来の座繰製糸が根強く残っていた。この座繰製糸の品質の改良をはかり、評価を高めるために結成されたのが松代製糸改良組である。明治三十六年、産業組合法による販売組合に組織変えされたが、明治四十年十月以降のアメリカに端を発した不況のなかでも着実に成果を上げ、明治四十四年には産業組合中央会長野支部から表彰されている。また、この松代製糸改良組は、大正三年、第一次世界大戦勃発後の市況の混乱で糸価が暴落したなかにあって、営業製糸は大きな打撃を受けたが、組合は利益を減少させただけにとどめることができ、組合員においての損失を最小限にくいとめることができた。さらに、賃挽(ちんび)きの家内工業においても、工場に比べて損失はさらに圧縮されていくが、原料繭不足のさいには、他地方への購入の組織をつくり、購入・貯蔵の便をはかったり相場高低の危険の緩和をはかったりなどの働きもしてきた(『信毎』)。明治三十九年四月、産業組合法の改正により、松代では養蚕業を反映して四十年六月生糸の生産販売組合である松井社、大正二年松代町ほか五ヵ村真綿販売信用組合が設立された。しかし、これらは数年で解散している。

第一次世界大戦勃発による混乱から生じた糸価の暴落や大正五年アメリカの不況のあおりを受けた暴落等の重なる変動のなかで、大正四年から六年のあいだに県内には多くの組合製糸が設立されている。それは、「組合員たる養蚕家が自分の繭を自分で製糸し、これを有利に販売して養蚕より生まれる利益を全部其手に収めんとする」(大正九年十二月『上水内郡下組合製糸設立委員加入勧誘書』)とあるように、好景気のときには製糸家に利益を上げられ、不景気のときには仲買商や製糸家に繭を買いたたかれてしまうことから、養蚕家は、生産した繭をそのまま売るよりも生糸にして相応の利益を上げようとするものであった。松代地区にも大正十年七月、中村利兵衛、小池愛之助らによって販売生産組合松代製糸共同組が設立された。改良組と同じく共同で揚返しをし、共同で販売をするものであったが、経営が思わしくなく成果を上げられなかった。

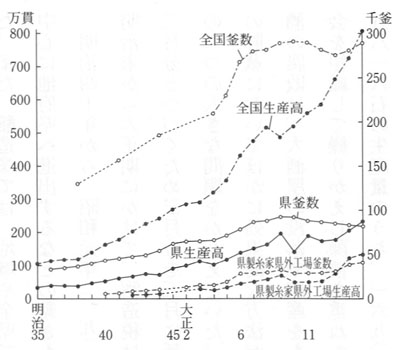

全国の器械糸生産高は、大正期に入って、二年三〇〇万貫弱、八年五〇〇万貫以上、十五年には八〇〇万貫以上と急激な増加を示した(図8)。そのなかで、長野県は、「製糸王国」といわれたように、十五年には釜数で全国の約三割、生産高では二八パーセント余りを占めていた。さらに、諏訪を中心とする製糸家は、明治十年代から大量の原料繭を他県から購入していたが、そうした購入先の地域の乾燥場等をもとに工場をつくるようになり、日露戦争後には、他県への進出も本格化していった。そして、大正十四年には、こうした県外の工場は四国・九州をはじめとして二七府県に七五工場、さらに海外の朝鮮に二工場、釜数は四万一〇九となり、長野県の製糸家が経営する製糸工場は、県内・県外を合計すると、釜数では全国の四四パーセント、生産高では全国の四七パーセントを占めるにいたった(『県史通史』⑨)。

松代は、器械製糸をいち早く取りいれた先進地であるが、明治四十五年には白鳥館が倒産、六工社が本六工社に吸収されるという状況になった。そして、大正期には、四年から八年の大戦景気によって生糸価格が暴騰した時期にあって、岡谷諏訪地方では、工場の新設増設がなされていくなか、松代では、大正九年窪田館倒産、大正十年松城館倒産と衰退の様相を示している。松代の製糸業の最盛期は、明治四十年ころといえ、さらに、県下や全国的な製糸業の最盛期は大正期末といわれているが、そのなかですでに衰退の道を進んでいたことになる。

松代の製糸業がなぜこのような状況を示したのか。松代製糸の特色としてつぎのようなことがあげられる。①製糸業に欠くことのできない水が自然地理的に不足していたこと、②原料繭の松代地区および周辺部への依存、③熟練した工女の不足、工女の大半が地元埴科更級の出身で占められており、工女を各工場内で養成していた、④流動資金融通の不安定、などである。