明治五年創業時の郵便ポストは白木造りの箱型で、杉の木をくりぬいた黒ぬりのものであった。以後、ポストといえば黒いものだと思われていた。赤い円筒形で鉄製のポストがあらわれるのは明治四十一年(一九〇八)である。

明治三十二年、年賀郵便の特別扱いが開始され、年内の一定期間に受けつけた郵便物を、翌年一月一日の日付印を押して配達することがはじまった(お年玉付き年賀はがきは、昭和二十四年十二月にはじめて発行)。明治末年になるとますます利用数は伸び、明治四十一年正月三ヵ日一日あたりの長野郵便局取扱数は、平日約二万二〇〇〇通の一〇倍以上となり、職員は交替・徹夜で執務した。その後、減少傾向がみられるものの、明治四十四年には年賀郵便約八二万通となり、大正期に向かって増えはじめている。

このころ東京ではじまった速達郵便が、長野市でも開始された。当時の速達郵便は、一日十数回くらいの集配で、早朝から夜の一二時まで市内の各郵便局で取りあつかい、市内は自転車で一時間ないし二時間で迅速に配達することになっていた。便利な利用としては、新聞雑誌の原稿をもちはこぶことと、弁当を役所や会社へ持参したり、宴会などの折詰等を送りとどけることがもっとも多かった。手紙を持たせてやったうえ、待たせておいて返事を取ることもできたし、こどもが学校へ出たあとの忘れ物や雨天のときの傘、または主人の勤め先への届け物、親戚知己(しんせきちき)への贈答品など何でも六〇〇匁(約二・二五キログラム)までのものなら配達されることになっており、速達郵便は「何でも御用屋」のような役目をしていた。

大正期にはいっても年賀状の増加傾向がつづき、郵便物の逓送は鉄道による比重が大きくなった。また、通常小包で盛んに利用されていた書留郵便では、授受の事故予防のため、受取人の印章調製を強く要望して協力を求めていた。大正後半にはいり、第一次世界大戦中から戦後にかけての好景気が過ぎ、不況になりかかってきても、長野郵便局取り扱いの通常郵便は依然激増傾向を見せ、大正十四年(一九二五)の年賀状取り扱い数は前年の約二倍に達した。県内特三等局以上の年間通常郵便取り扱い数としては、長野が一番であったが、あて名等が不完全で配達不能になる郵便物が、月に一万五千余通にもなるときがあった。郵便料金は、殖産興業をすすめるためいくどか値下げされたが、物価が明治初期のほぼ倍になる明治三十二年に値あげされ、書状三銭、はがき一銭五厘となった。これは、昭和十二年まで三八年間据えおかれ、庶民の通信手段として長く利用された。

郵便に比べ電信(電報)は、暴動のさいには電線が切られたり、キリシタンの魔法とか伝染病が伝わるなどといわれ受難な草創であったが、明治四十三年五月十二日から二十一日までの十日間の長野郵便局取扱電報総数は、一〇三一通に達し、もっとも多いのは商用で、二位は人事の発着であった。これは長野市への公務員や旅客の出入りが頻繁のためであった。けれども他の都市にくらべ商用電報数は少なく、それは商工業の発達が不十分であることも一因であるが、電話の利便が開けたことによるものでもあった。

その後、電信網がきめこまかくなるとともに急速に浸透し、養蚕業が盛んになった大正期には、電報の停滞が問題になるほど爆発的に伸び、大正八年の県下電報発着数は一〇年前の二倍弱となっている。このような急激な需要の増加は、施設の改良、技術者不足等の問題を生じさせた。そこで、長野郵便局通信生養成所では、七ヵ月の養成期間を、大正七年五月から四ヵ月に短縮し、養成手当の引きあげもおこなった。それでも応募者は定員に達しないありさまで、期待どおりに質のよい入所生を集められなかった。大正九年以後、電報利用数は横ばいとなり、遅滞による信頼の低下や電話の普及によって、しだいに減少していった。

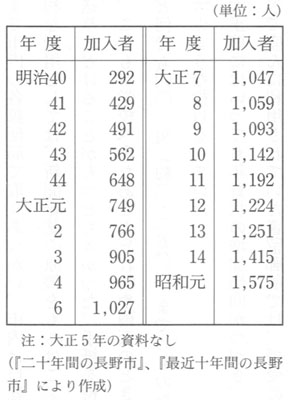

電報にかわり、速報性のある通信の主役になったのが電話である。加入者数は、明治四十年から昭和元年までのおよそ二〇年間に五・四倍に伸びている(表50)。これは都市部を中心に増加したが、需要を満たすのはたいへんであった。明治四十年代にも、増設電話工事の鉄線が不足し、数倍の経費を要する銅線を代用する始末であり、明治四十一年の連合共進会中の一時使用電話一〇台を譲渡しようとしたところ、三倍の希望者がでるほどの人気であった。このころの加入者は主に商店・役所・学校などが中心であり、市内電話の架設増加とともに、長野局の通話度数も増加した。明治四十年一月に開始された長野駅の自動(公衆)電話も、月一六〇から一七〇回くらい利用され、前年より五〇から六〇回ほど増えている。

電話増設に件い、大正三年長野局は電話交換方法を単式から直列複式交換機に変更し、十月三十一日・十一月一日両日披露会を開き、新式機械・電信の実況、郵便物押印競技等をおこない、広く通信知識の普及をはかった。当時の電話機には、普通どの家でも使用されている壁付電話機をはじめ、都会で使われた便利な卓上電話機や、いわゆる親子電話の増設電話、官庁・学校・役所等に多い増設電鈴、個人の私設電話機等があった。大正五年に長野停車場前・元善町・鶴賀新地の三ヵ所にあった自動電話は利用数が年々多くなったので、十五年には吉田駅前に加え、長野電鉄権堂駅前・城山記念公園にも新設が決定され、計六ヵ所の設置となった。

大正も後半には、加入希望者がますます多くなり、大正九年の急設電話三〇口の申しこみにさいし、寄付金が一五〇円にもかかわらず、希望者は四〇〇口を超える状況であった。不景気となっても電話の利用はすすみ、不足の事態が改善される見込みもないなか、十四年には、申込順番を売買するブローカーが出現する現象までおきた。

通話事情もよくならず、交換台がいっぱいのために通話がなかなかできなかった。とくに好景気にわいた大正八年前後がひどく、長野・東京間は一回線しかなかったので当日中に通話ができないこともあり、交換の遅滞ぶりは目にあまるものがあった。十四年の普及割合は、人口一〇〇〇人につき加入人員二一・二人というありさまで、市民にとって満足できる状態とはならなかった。

いっぽう、電話料未払いにより督促状が発せられたものが加入者の五分の一におよび、通話停止になるものもあった。これは、年六〇円の使用料が払えないというよりは怠慢からきたもので、停止後即座に払いこむものがほとんどであった。電話料金は、十三年の自動電話料が一通話五銭で、かけそば一杯は一〇銭であった。電話の加入者は、官公署や学校などの公的機関以外はほとんどが商工業者で、個人の住宅専用の電話はごく少なかった。