明治元年(一八六八)五月、政府は太政官布告でペリー来航以来の殉難者を京都東山に祭った。同日付の太政官布告で、戊辰の役の戦死者を各藩が丁重に取りあつかうよう通達した。長岡・会津方面の鎮定に出動して信濃国では最大の戦死者をだした松代藩は、明治二年四月十七日、妻女山に三七四坪を整備し破風造りの拝殿をたてて招魂場とした。これが官祭の松代招魂社である。この年、須坂藩では旧藩邸跡に石祠をたてた。これが官祭の須坂招魂社である。翌三年には上田町に上田招魂社が、岩村田に岩村田招魂社が設立され、以後旧藩ごとにそれぞれ招魂社が作られ、戊辰戦争の戦死者が祭られた。

明治十二年から西南戦争の戦死者を祭る招魂社の設立計画がもちあがった。翌明治十三年三月、長野県上水内郡鶴賀村(現長野市)田町寄留の京都府士族城貞吉ほかから、西南戦争の戦死者合祀の招魂社建設願いが長野県に提出された。この請願書署名人には飯山町島津忠貞、中野江部山田荘左衛門、長野町藤沢長次郎・中沢与左衛門等、長野県内の有力者二八人が名を連ねている。

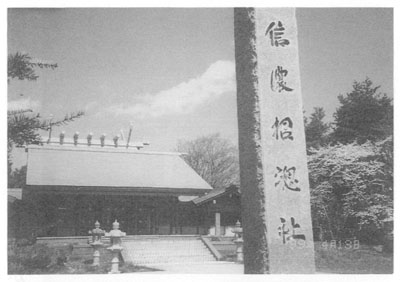

この招魂社は「信濃招魂社」の名で、さっそく募金が開始され、社殿は長野市城山に建てられることになったが、日清戦争の勃発で一時中断された。しかし、明治二十八年十二月に内務大臣の許可がおり、明治三十六年五月十日に遷座祭をおこなった。

いっぽう昭和八年十月、松本市の水野嘉一郎から官祭招魂社創立意見書が提出された。設立理由は満州事変以後の戦死者の慰霊であった。この提案と並行して忠霊塔建設計画がすすめられ、翌九年(一九三四)七月に松本五十連隊と県と市町村が協力して、「忠霊塔」建設会が組織された。知事が委員長で副委員長は学務部長と松本連隊区司令官であった。

この計画は昭和十二年の日中戦争勃発後に、「日支事変記念忠霊塔」建設会に名称変更していた。翌十三年五月二十七日に松本連隊区司令官から、招魂社設立の希望が長野県知事に提出された。設置場所は軍隊の参拝の便宜上、松本におくという希望が松本五十連隊から提出された。忠霊塔建設会は同十三年八月に会則を変更し「招魂社」建設会となり、招魂社設立場所を松本市とした。

この動きにたいして、長野市では区長会を中心に激しい牽制運動が展開された。昭和十三年五月の段階で内務省神社局側の意向は長野市に有利という観測が流れ、長野市議会も松本の招魂社反対を長野県に申しいれた。建設会委員長の大村清一県知事は、再研究を声明せざるを得なかった。水面下での交渉の結果、同年七月二十日に「招魂社建設和協条項」の調印がなされた。調印者は県知事・学務部長・社寺兵事課長の県側と、長野市側は高野忠衛市長・笠原十兵衛市会議長・山田昇三区長会長・長野市選出県議宮沢佐源次・羽田重一郎の五人であった。ここでは、①松本の招魂社は衛戊地(えいぼち)(軍隊の駐屯地)の松本市、②「霊代及霊璽簿(れいだいおよびれいじぼ)」は信濃招魂社で作成し招魂社に供進すること、③信濃招魂社は新設の本宮と称し長野市で県下の英霊を奉祀する、④信濃招魂社を県社の扱いとする等の項目が約束されたのである。同十三年九月十五日に「長野県招魂社建設会」が結成され、大村知事が委員長となった。

招魂社は昭和十四年三月十五日の内務省令で「護国神社」と改称され、靖国神社の末社的存在となり、内務省告示で社司をおく護国神社が指定されることになった。ほぼ一県一社の大きな護国神社が設立されることになったのである。これにより同年四月一日、信濃招魂社は「神社名訂正願」を長野県に提出し、社名を「長野県護国神社」とすることを申請した。しかし長野県護国神社には長野市城山の「信濃招魂社」が指名されず、軍隊の圧力により護国神社は松本市に設置が決まり、きゅうきょ仮拝殿をたてることになった。

県護国神社は昭和十六年十一月五日、四九五人の戦死者の合祀祭を執行した。金沢師団長(代理)五十連隊長、長野連隊区司令官が出席し、霊璽簿は鈴木長野県知事の先導で、宮司により本殿に祭られた。

長野県神社協会は昭和十四年十一月にパンフレットを作成して、戦争勝利のために祭政一致の「神国日本」を建設する運動を始めた。このパンフレット中の「神祇と社会」には、神社参拝日は毎月一日とし、神社で戦勝祈願・兵士の武運長久祈願祭・戦没兵士の慰霊祭を執行し、学校の御真影奉安殿(天皇の写真と勅語収蔵)は畏敬を抱かせる構造にするなど、二三項目があげられている。事実、昭和十四年に長野市西長野から上松に移転した長野中学校(現長野高校)の奉安殿は、移転にさいし神社形式のものに作りかえられた。

また、同パンフレットの「神祇と学校」では、国体(こくたい)の本義涵養(ほんぎかんよう)のため各学校で宮城遥拝や氏神参拝を実施するようもとめている。政府は国民精神総動員運動推進のため、昭和十四年九月から毎月一日を「興亜奉公日」と定めた。この措置により興亜奉公日と神社参拝日は重なり、小学生は毎月一日は興亜奉公日を覚え、氏神に参拝し、戦勝を祈願した。

昭和十五年は紀元二六〇〇年にあたるとして、神武天皇創業をしのぶという大祝賀会が十一月十日におこなわれた。祝賀の前日には神道界の運動が実って、内務省神社局が廃止され内閣から独立した「神祇院」が設置された。行政(内閣)と神祇が並立する律令制古代国家的な制度が復興した。国家神道は政府の独立した一機関となり、七府県に地方祭務官がおかれ長野県には祭務官補が設置され、戸隠神社奥谷隼人が初代祭務官補に任命された。

戦死者は市町村葬で葬られ、国防婦人会や小学生が遺骨の出迎えや葬儀に参列した。神式の市町村葬の形式は、日露戦争時の明治三十八年(一九〇五)に制定されていたので、この葬儀次第でおこなわれた。しだいにこの市町村葬が派手になったので、在郷軍人会は遺族に負担をかけるなという声明を昭和十三年三月に発している。

また、出征兵士の見送りも日常的になされた。長野県神社協会は昭和十七年に「大日本神祇会長野県支部」に改組され、長野県知事が支部長に、副支部長に諏訪神社宮司が就任した。県庁内でも神社行政の拡充強化を目指して「神祇錬成課」が設置され、大政翼賛運動や国民運動、青少年や婦人団体、錬成道場を管轄し、国民貯蓄と金属回収、神祇教化および錬成を担当した。

昭和十九年に入って戦意昂揚運動が神社を中心におこなわれ、「戦意昂揚寇敵(こうてき)撃滅必勝祈願」が更級郡八幡の武水別神社でおこなわれた。