昭和四十一年(一九六六)十月十六日の大合併後、市会議員の数は合併前の四四人からいっきょに一九六人(途中欠員がでて順次減員)となり、まさにマンモス市議会となった。これは「市町村合併特例法」により、合併市町村の現議員をそのまま長野市会議員として任期を一年延長したことによるものであった。このため、全市会議員と理事者を合わせて二百数十人が一堂に会する市議会の室がなく、市民会館の集会室や市庁舎内の会議室などをフルに活用しておこなうほかなかった。

合併後の初議会は十二月一日開会が予定されていたが、これに先だち合併日直前の十月十日、合併関係市町村長正副議長会は、新市の議員報酬を、現行すえおきの長野市を除き、他の市町村議員は一律に一人一ヵ月三万円にする要求を決めた。これがそのまま通れば、長野市を除く議員一五七人の報酬は、一・五倍から五倍になり、その予算は年額約一億円にのぼる。このため市民からは、だれのための合併か、議員任期は特例として延期しているのに、それに輪をかけての報酬値上げとは、ときびしい批判の声がでた。この問題についての合併協議会の申しあわせでは、合併八市町村議員一九六人は、合併の翌年九月三十日までつとめることになっており、「議員報酬を同額にする」意見と、「議員がみずから決める問題でない」という意見が対立していたが、結局「長野市は五万円すえおき、他は一律三万円にする」との案で一応意見がまとまっていた。しかし、その後さらに報酬の話しあいがまとまらなければ、その他の話しあいはできないとの意見が強く、いずれ後日に報酬審議会の答申を待って新市の議会に提案して決めることになっていた。このあと、市議会開会までの間に、低額の地区では補正で八〇〇〇円以上に引きあげられていた。

この問題は、市民の批判と注視のなか、市議会開会中の十二月三日長野市特別職報酬等審議会で初会合で論議された。まず、夏目市長は、今までの経過をふまえた諮問として、二十日ころまでに答申をだすようもとめた。これにより、審議会は数次の答申をだしたが、その都度長野地区議員側と、他地区議員側が互いに「不公平」との意見で折り合いが付きかねていた。夏目市長はこれにたいし「合併してまず議員報酬が上がることにたいする市民の批判が強いので、混乱すればこの定例会に改訂案提出を見おくる」との強い姿勢をみせた。これにより同月二十六日の定例市会本会議では「四十二年四月から、長野市以外の議員報酬を一万円から一万二〇〇〇円アップ」とする市特別職給与条例の一部改訂案(表3)が賛成多数で可決された。

市会の各常任委員会の構成については、合併前の八市町村正副議長会で、旧長野市会の総務部・社会文教部・経済部・建設部のもとに、各地区(旧市町村)ごとの小委員会を設けることを決めており、本会議から付託された議案のうち、委員会で検討して地区段階で審議する必要のあるものを、小委員会におろして検討するのがねらいであった。この方式は当時長野市独特のものであった。

十二月二十六日初の定例マンモス市会の閉会間際に、社会党議員を中心とする二九人の議員から、議会運営を正常にもどすことを理由に、翌年春に予定されている統一地方選挙に合わせ、一九五人の現議員の任期延長をやめて解散し、本来の四四人の市会にすることを主張する「議会解散決議案」が提出された。しかし、この議案は賛成少数で否決された。

したがって、昭和四十二年四月二十八日は統一地方選挙日であったが、長野市では市議会議員の選挙はなく、そのまま議員の任期は同年九月三十日までつづけられた。

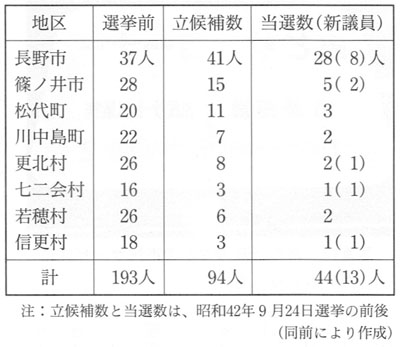

同年九月二十四日、合併後初の市会議員選挙がおこなわれた(表4)が、この選挙では幾つかの特徴がみられた。第一は、選挙区を合併前の旧市町村区域の小選挙区としたため、立候補者の顔ぶれは地域代表的色彩を強くもっていた。そのため、各地区での投票率は高く、最高は若穂地区の九四・五パーセントをはじめ、ほか五選挙区で九〇パーセントを上まわり、二地区で八五パーセント以上、全市平均では八八・四パーセントの高率であった。

第二は、地方議会として多党化の傾向がみられた。立候補者のなかには政党色をはっきりさせた者が多く、その組織票による当選がめだった。しかし、その内容は社会六、公明二、共産二、民社一、自民一、無所属三二人、計四四人で、無所属の大半は保守系議員でしめていた。

第三は、新人でしかも若手候補者が善戦した。当選議員四四人のうち三分の一弱にあたる一三人が新人であった。最年少は二八歳松木茂盛、つぎは三一歳塚田佐でいずれも上位当選であった。とくに長野地区では三〇~四〇歳代が一六人で当選者の過半数をしめていた。しかし、他の地区では松代地区で四〇歳代が一人当選したにとどまった。

選挙後、十月十二日から開かれた市議会でめだったのは、保守系の市政同志会が四四議席中三一議席をしめ、多数を頼んで正副議長や正副委員長ポストを独占したことであった。合併前の数年間、旧長野市会では多数派が少数派の意向を無視してポストを独占することはなく、話しあいで割りふりを決めていた。その慣例が破られたことに、社会党共産党などが態度を硬化させ議長選挙ボイコットという混乱をまねいた。その後の話しあいで議長に市川勘一、副議長に笠原隆一が選任された。