昭和三十五年(一九六〇)六月、観光立市をめざした長野市は観光開発推進委員会を設置し、五ヵ年計画による観光開発案を策定した。その主な事項はつぎの五項目であった。

①善光寺・城山公園・招魂社境内一帯の整備(動物園・水族館・博物館の造成など)

②大峰山・地附山一帯の開発(ロープウェー、展望楼・仏舎利塔・ゴルフ場など)

③飯綱高原の開発(スキー場・ゴルフ場・林間学校の誘致・裾花川峡谷開発など)

④地下資源(天然ガス)開発利用によるホテル・温泉場の設置

⑤善光寺開帳にあわせた産業文化博覧会の開催

これは、善光寺を観光の中心にすえ、その周辺の大峰山・地附山・飯綱高原一帯を観光地として開発しようとするものであった。

善光寺後方の大峰山・地附山については、すでに前年の昭和三十四年九月、皇太子成婚を記念して、二つの山を一体化した公園をつくろうという「大峰山自然公園案」が成立していた。両山の中腹には、昭和八年に展望道路が建設され、第二次大戦中から善光寺の雲上殿建設工事がはじまっていたが、一帯が風致地区に指定され、国有地のためもあって自然が未開発のまま残されていた。計画案では、まず、市街地から七曲りを経て、大峰山・地附山と二つの山頂をむすぶ観光道路をつくり、山中には遊歩道を開いて、物見岩など八ヵ所へ遊園地や水飲み場を設置しようという構想であった。この案にたいしては、市商工会も、①善光寺との結びつきを考える、②飯綱・志賀高原・北アルプスを結ぶ観光センターとするという要望をそえて賛意をしめした。多額の開発資金を要するため、大峰山一帯は市が主体となって開発をすすめ、地附山一帯は民間資本を導入して実施することとし、市がよびかけて長野国際観光会社を設立した。

昭和三十五年六月、一期工事として芋井の荒安から大峰山頂まで一七〇〇メートル、幅五メートルの観光道路建設工事が着工した。工費節約のために自衛隊の協力を得、自衛隊員二二人が、ブルドーザー二台、コンプレッサー一台などの大型機械を使用して作業し、工事は二ヵ月で完了した。ついで、翌三十六年の春には、池の平まで一四〇〇メートルを開設する第二期工事も完成し、大峰山と地附山とが結ばれた。当時は自衛隊による工事はめずらしかっだが、これは、工費の節減をはかる市と、国民に親しまれることをめざす自衛隊との意見が一致した結果であった。

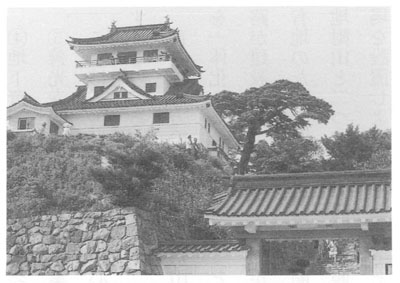

当初、大峰山頂には仏舎利塔建設などの案が有力だったが、工事中にたまたま石臼三個が発見され、調査の結果、郭や空濠(からぼり)など山城の遺構が確認されたため、山頂には城郭型の展望台を建設しようとする案が浮上した。大峰山史跡調査委員会が設置され、山頂の施設には、①戦国時代ころのものを模した城型の展望台を、②山城当時の地形を生かして建築することが望ましい、と答申した。

大峰城建設案にたいしては、学校や道路の建設などの生活関連事業のほうが急務だとする意見も根づよくあったが、工事が順調にすすみ、昭和三十七年十一月十日竣工式をあげた。展望台は、室町時代後期につくられた丸岡城天守閣(重要文化財・福井県丸岡町)をモデルとして建設された。鉄筋重層四階建てで、四階は展望台、二、三階は郷土資料の展示室とし、入り口に大手門をつけた。付帯工事分をふくめて総工費約五〇〇〇万円、そのうち四五〇〇万円が起債で、残りは市費であった。名称は、自治省から「城」という名称はふさわしくないとの意見もあって大峰山展望台とよぶこととしたが、のちには単に大峰城と呼ばれるようになった。

竣工後は、長野駅からの直通バスも運行され、初年度の入場者は四万九〇〇八人と予想以上の好調であった。夜間は投光器によるライトアップで、市街地からもくっきりみえ、観光長野市のシンボルとなった。

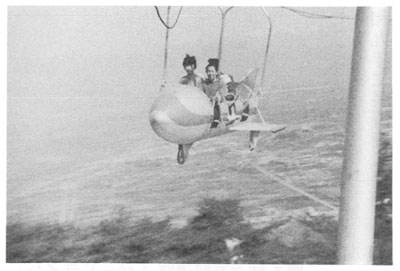

いっぽう、昭和三十五年に地元資本によって設立された長野国際観光会社は、地附山を中心に観光開発にとりくんだ。当面同三十六年春の善光寺開帳と長野産業文化博覧会の参拝客に焦点をあわせ、雲上殿近くの駅から地附山頂駅まで八〇〇メートルのロープウェーを設置し、ゴンドラ二台で観光客を山頂まではこび、山頂には飛行塔のある遊園地をつくって、参拝客を誘致しようとしたのである。ロープウェーは三十六年三月運転を開始した。当時ゴンドラは県下では初めてだといわれ、四一人乗り二台はそれぞれ「いいづな」「とがくし」と命名されて人気を集めた。また、雲上台駅の駅舎は鉄筋で食堂もあり、その規模も当時全国一といわれた。山頂の遊園地は五月三日に開園式をあげた。山麓の雲上台駅の東方には、信濃観光株式会社と長野ゴルフクラブによって、六ホールをもつゴルフ場も開設された。翌三十七年には、眼下に市街地を見おろす大展望浴場をもつ善光寺ヘルスセンターが開館し、山頂には延長三〇〇メートルの観光リフトも設置されてにぎわった。

しかし、のちには戸隠有料道路の開通などもあって通過地となってしまい、しだいに利用者が減少し、ロープウェーは五十年に廃止された。五十六年には、大峰山展望台は「チョウと自然の博物館」と名を改め、世界のチョウを集めて展示することとした。同年利用者は四万人をこえたが、のちしだいに減少し、遠足やハイキングの目的地として利用されるようになった。

戸隠神社の表参道が通る飯綱高原は、早くからわらび取り、きのこ狩り、ハイキングなど、日帰りの行楽地として市民に親しまれており、すでに、昭和九年に長野商工会議所は一ノ鳥居周辺を芋井村から借用して苑地を整備していた。戦後の二十七年ころはじまった市公民館主催の市民スキー大会も大座法師池近くの飯綱(入坂)スキー場でおこなわれた。昭和二十九年に芋井村が長野市へ合併すると、三十年に市は七曲り経由の幹線道路を改修して門沢まで定期バスの運行を開始し、翌年は大座法師池まで延長した。この年飯綱高原が上信越国立公園に編入されたのを機に、市は商工会議所から一ノ鳥居苑地の管理を引きつぎ、水飲み場やトイレを設置して、延長一〇キロメートルの散策路をつくった。また、大座法師池畔には市営キャンプ場を設営し、飯綱スキー協会からスキーハウスを買収して市営とした。このため、飯綱高原への観光客は、三十年には二万七一三〇人だったが、翌三十一年には、六万一〇九四人、三十二年には八万八二九人と急増した(『県統計書』)。

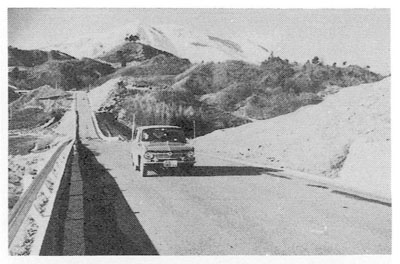

昭和三十九年には、県企業局による戸隠有料道路(通称バードライン)が開通した。延長約一七キロメートル、市街地から高原までは三〇分で行ける近さになり、飯綱高原の開発はさらに飛躍的にすすんだ。翌四十年には飯縄山の東南中腹に新たに市営飯綱高原スキー場を新設し、延長九〇〇メートルのリフトを設置し、スキーセンター・駐車場も整備した。

四十年代の前半には、飯綱高原は、企業の保養施設を中心とした分譲別荘・国民宿舎・ペンションがあいついで開設した。四十二年には有料道路開通五周年を記念して、飯綱観光協会による飯綱の火祭りが開始された。こうして戦前には居住者がほとんどなかった飯綱高原も観光地・避暑地として姿をかえていった。観光客数は、三十九年には一五万人をこえ、四十一年には五〇万人、四十四年には一〇〇万人をこえた。平成十一年の冬季オリンピック大会には飯綱高原はフリースタイルスキー・モーグル・リューシュ・ボブスレーなどの競技がおこなわれた。