日本経済は、昭和二十五年(一九五〇)に勃発した朝鮮戦争で再興のきっかけをつくり、その後の神武景気(二十九~三十二年)、岩戸景気(三十三~三十六年)、いざなぎ景気(四十~四十五年)などを経て、地方の工業化をおしすすめた。農村から大量の賃労働者を引きよせた結果、農業所得より農外所得のほうが上まわる第二種兼業農家の割合は、長野市域では二十五年の二一・五パーセントから三十五年三八・二パーセント、四十五年六二・六パーセントに高まった。これと並行して長野市農業は家族労働報酬の多い果樹作と稲作とで全農業粗生産額の五割強を維持してきた。

長野市域のりんごは、四十年の七万五〇〇〇トンをピークに五十年には五万三〇〇〇トンに減少している。三十年代後半のバナナ輸入、みかん出荷量の増加等によって紅玉・国光の品種は大きな打撃を受けたなかで、県が推進した「うまいくだもの作り」の一環として、「ふじ」などの高級品種に一挙更新する接ぎ木がさかんにおこなわれた。長野市篠ノ井の共和園芸農協が国光からふじへの総転換運動に取りくんだのは四十五年で、国光の木一本にふじを一五〇ヵ所前後接ぎ木をして更新した。

稲作については、農地改革による自作農化により、二十年代の反当たり収量四〇〇キログラム(長野県)前後から三十年の一挙五一一キログラム(同)として具体化され、この水準が四十四年の全国的生産過剰をもたらした。その反面、麦類や雑穀の生産が減少した結果、長野市域では二毛作も減るなどして、耕地利用率は三十五年の一五〇パーセントから四十七年の一〇六パーセントにまで下がった。

稲作の過剰対策として生産調整・稲作転換が実施されたのは、四十五年からであった。このような農業の一大転換にあたり、長野市は関係の機関、農業団体および農業者と一体となって、その総力を結集して稲作転換を促進し、適地適作にもとづく商品生産農業を計画的かつ総合的におこなおうとした。

長野市農業委員会協議会は、四十五年二月、米の一割減反についてどう取りくむか話しあった。その結果、強い批判的な意見も出されたが、食管法堅持のためには一割減反もやむを得ないという声が大勢をしめた。また、同月開かれた長野地方米生産調整推進協議会には一二市町村の関係者二〇〇人が集まり、県の示唆した地区別減反目慓数量にもとづき、長野市三四〇ヘクタール・一六七四トンなど各市町村別の減反目標を決めた。深刻な意見が続出したあとでの決定であったが、それにさいしては拍手はせず、暗黙の了解という形をとり、実施については責任はもてないという空気が強かった。ちなみに、同年の生産調整実績は、二八七ヘクタール、一四五一トン(割当目標面積達成率八六・七パーセント)であった。その後、四十八年にはさらにきびしく、五九七ヘクタール、三〇三一トン(達成率八七・二パーセント)が四十年代ではもっともきびしかった。

山間部の転作誘導目標としては、大豆、野菜を主体として転作をはかり、桑園への転換により養蚕の規模拡大をおこなった。平坦部では大豆、野菜を主体として転作し、将来は蔬菜指定産地事業を推進して産地の拡大をはかろうとした。果樹はりんごを主体とし、同時に、ぶどう・ももの比重も高めて複数経営をめざした。

長野市農林部資料「米の生産調整と稲作転換」(各年)によれば、年次別転作実績のうち、普通転作は、野菜面積がもっとも多く、四十五年の四二ヘクタールから四十九年の八五ヘクタールに拡大している。豆類は四十五年の三七ヘクタールから四十七年の六三ヘクタールをピークに、五十年三九ヘクタールに減っている。その他、永年性作物の特別転作としては果樹と桑が代表的で、五十年にはそれぞれ一三六ヘクタール、三一ヘクタールにおよんでいる。

何も作付けしない田への休耕奨励補助金は収量(一キログラム当たり六八円)に応じて支給された。この補助金は消費者の批判の的となり、四十八年度で打ちきられ、転作奨励補助金に一本化された。長野市内で反収のもっとも多いのは、安茂里・芹田(各五四〇キログラム)であったのにたいし、山地の芋井(四四〇キログラム)、小田切(四二〇キログラム)などは最低であった。四十八年度の長野市農家に交付された休耕奨励補助金は二億六〇〇万円、そのほか、転作奨励補助金などをふくめると、合計二億三四〇〇万円に達した。

転作と同時に、稲作でうまい米作りが推奨され、長野市では四十四年度から品種を統一して栽培指導することを決めた。山間地と平坦地の二本建てで、標高六〇〇メートル以下では、ホウネンワセ・しなのひかり・ほたかの三種類を中心に栽培し、標高六〇〇~九〇〇メートルの山間地では、ホウネンワセ・ほなみの二種類を基幹品種とした。

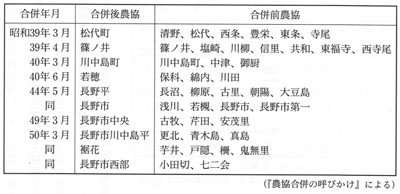

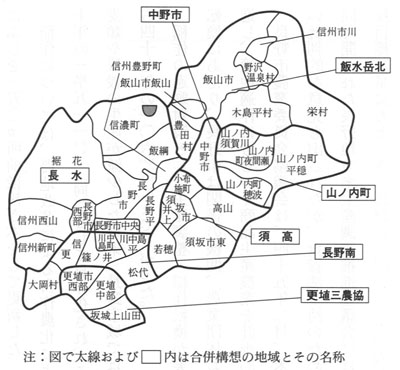

昭和三十六年、農業基本法が公布され、農業合理化がさけばれたが、同年四月、農協合併助成法施行を機に、長野県農協合併促進要綱がつくられ、農協の組織拡大・合理化策として合併が推進された。県内各地域で合併研究会または推進委員会が設置され、三十七年度以降、県農協中央会による合併指導が強力に展開された。助成法の最終年度にあたる四十三年度には、中央会が個別の巡回指導、市町村長などとの推進懇談会を開催するなどして、強力におしすすめた。その結果、長野市域では新たな農協として、四十四年に長野平農協と長野市農協が結成された(表18)。

長野平農協の新組合員数は三六五〇人となり、りんご産地として生産量は約八〇万箱(一箱一九キログラム入、計約一万五二〇〇トン)に達し、青森県弘前市農協についで全国第二位をしめることになった。長野市農協の組合員は三四一四人、若槻と浅川の一部を除いてほとんど市街地か新住宅団地であった。それだけに、新農協は信用事業を中心に、それまでの四農協の貯金保有量一五億円から三〇億円へと二倍増をめざしていた。

合併にともなう事業内容の変化を長野市農協を例にとってみると、表19のようである。貯金と共済業務に代表される信用事業収益の割合は全体の七〇~八〇パーセントをしめていたが、合併によってその割合は六四・二パーセントに減少し、逆に、圧倒的な購買収益と販売・加工・倉庫・利用収益を合わせた経済事業収益が三五・八パーセントに増大している。総事業収益は四十三年度の約四四〇〇万円から四十六年度の約二億七五〇〇万円へと飛躍的に増大しており、四農協合併の成果であるが、農家との接点を維持する経済事業活動は、規模が大きくなるにつれて、組合職員と組合員とのコミュニケーションをとぼしくする問題点をかかえていた。そのうえ、この大きな変化を総事業収入にしめる人件費の割合でみると、三八・三パーセントに上昇しており、合併は信用事業に多くを依存する農協経営にとって、経営効率をあるていど犠牲にしたものであった。