昭和二十八年(一九五三)は、打ちつづく天候不順や冷凍害などにより、全国的に凶作で食糧への不安が高まった。凶作のため、やみ米は一升一六〇円から二〇〇円(配給一〇七円)ほどになったこともあった。長野市は米の不足分を外米などで補い、食糧難をのりこえた。

このころはまだ衛生状態が悪くて、市民のなかに寄生虫保有者がいて伝染病も流行したので、市は二十八年五月に寄生虫予防週間をおこなって駆除につとめ、七月には伝染病予防週間もおこなった。農山村部では、田畑の農作物や貯蔵穀物・野菜などを食いあらす野ねずみの一斉駆除を、春・秋におこなっている。この薬剤のフラトールが猛毒のため、家畜や飼い犬が食べて倒れるという問題もおきた。

この年は「うたごえ運動」が盛んになり、秋には市内各地で文化祭や文化芸術祭と名づけた催しがおこなわれた。野球場では市民体育祭が開かれ、冬には飯綱スキー場で市民スキー大会もおこなわれるようになった。

二十九年からの県の働きかけに応じて、市に新生活建設推進委員会がつくられている。各社会事業団体・農業協同組合・労働組合・婦人会・青年団などに呼びかけて、生活改善や生活環境の向上・消費生活の合理化から住宅対策・母子福祉対策などにのりだした。長野市連合婦人会では、すでに結婚式の簡素化をすすめており、現市域の他地区でも、花嫁衣装の貸しだしや会費制などの改善結婚式がおこなわれるようになった。

長野市では公益質屋を二ヵ所に設けて、主食購入手帳を証明として、生活資金や生業資金の貸しだしを始めた。桜の開花期と夏には、城山の観光館は夜も開館された。市公民館では市民のために、夏になると納涼スクエアダンス・華道展・演芸大会・野外映画会などを開いた。このころから市民の娯楽として、パチンコ店が繁盛するようになり、魚肉のソーセージやお茶漬けのりが売りだされ、家庭の食卓にのるようになった。

三十年から三十二年は、三年つづきの大豊作となった。気候が良好であったのと、農地改革による自作農の増加や栽培技術の向上があり、病虫害防除もおこなわれた結果である。早場米には報償金がだされ、農家の手もち保有米のはきだしが多くなってやみの価格が下がり、配給米価格(三十二年から一升一一七円)とあまりかわらなくなってきた。この豊作とともに景気は上向き、「神武景気」と呼ばれた。そして、三十一年度『経済白書』で「もはや戦後ではない」という言葉が使われると、社会の流行語となった。この年に売春防止法が公布され、鶴賀遊廓(当時は特殊飲食店街)は姿を消すことになった。

衣食が満たされてくると、遅れていて問題になったのは住居である。慢性的な住宅不足がつづくなかで、三十年代には、県営住宅・市営住宅の建設に市や県が力を入れはじめ、県の分譲住宅や柳町の鉄筋アパート、市営住宅や厚生住宅(低所得者用)などがつぎつぎと建設された。秋には広報車をくり出して環境衛生運動を実施し、河川の清掃、ねずみ・はえ・蚊の駆除につとめた。また、長野市都市美化協会がつくられ「街を美しくする座談会」などを開いて、市民の憩いの場づくりに向けての啓発をすすめた。

NHKとSBCのテレビ放送が三十二年に始まると、テレビ(白黒)を購入する家庭が出はじめ、テレビの普及とともに、プロ野球・プロレス・大相撲などの人気が高まった。しかし、低俗な番組もふえたことから、悪影響を憂えて「国民総白痴化」ということも言われるようになった。このころから、電気洗濯機・電気冷蔵庫・テレビが「三種の神器」と呼ばれ、電気炊飯器などが発売され、主婦のあこがれの的である家庭電化時代が始まった。農村の台所にも石油こんろが据えられ、煮炊きに薪炭の使用が減っていった。トランジスターラジオ・テープレコーダーなども発売され、家庭や学校などで活用された。

三十二年(一九五七)の長野市の勤労者の家計簿は、十月抽出調査によると収入二万四五五四円・支出二万一八〇八円となっており、支出の内訳は飲食費八四四七円(エンゲル係数四三・七パーセント)、被服費一六九二円、住居費一六四二円、諸支出六六〇三円となっている。三十二年末には景気が後退して、「なべ底景気」(三十三年末まで)といわれた。三十三年十二月に一万円札が発行されている。

三十四年から急速に景気が回復し、「岩戸景気」といわれた。消費生活の合理化・高級化志向が高まり、耐久消費財の購入と教養娯楽費の増大が始まった。自動車・バイク・電気釜・電気こたつなどに人気が集まり、「消費革命」「ながら族」などという言葉が生まれる世相となった。この年の皇太子の結婚により、テレビの購入がふえた。このころから青少年の不良化や犯罪がふえてきたので、市に青少年問題協議会が設けられた。

三十五年の国の実質経済成長率は一三・二パーセントである。景気の回復とともに、市内に無許可の広告板・広告塔が乱立し、電柱へのちらしのはりつけなども目に余るようになってきた。市は警察署・商工会議所・建設事務所と相談して許可基準を設け、街の美化をすすめた。また、市は道路の新設・改修を失業対策事業としておこなったり、市街地の鐘鋳川にふたをして市民の歩行の安全をはかった。農山村部では、つぎつぎと上水道(簡易水道)が建設されて、農村の主婦は水くみから解放された。同年の夏には、長野商工会議所六〇周年記念で募集した、「ソーレソレソレ」のはやし言葉のはいった「夏祭り音頭」(作詞古岩井潔・作曲町田など)が生まれている。この年からカラーテレビの発売が始まった。

三十六年ころから、所得向上とともに生活を楽しむエンジョイ思想が広がり、レジャーブームが到来した。夏の登山・冬のスキー・高原の散策・温泉巡りなど、長野県を訪れる観光客が増加して、長野市も善光寺をはじめ飯綱・戸隠の観光開発に力を入れはじめた。この年に地附山ロープウェーが完成し、二台のゴンドラには「とがくし」「いいづな」の名がつけられ、翌年に大峰山頂に天守型展望台の大峰城ができあがった。生活のなかには加工食品・インスタント食品(インスタントのラーメン・コーヒー・みそ汁など)・既製服購入・電化製品購入などと、家事労働節約的商品が増加してきた。そのいっぽうでは、青少年のなかに睡眠薬遊びが流行して問題となっている。

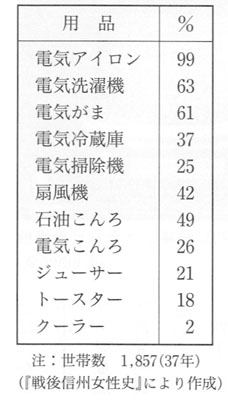

三十八年ころから急激な経済成長の反動としての消費者物価の値あがり、地価上昇による住宅難、自動車急増による交通混雑、公害発生(排気ガス・騒音・農薬禍・食品添加物など)という生活環境の悪化が問題となってきた。さらに、近郊の農山村の若者・壮年層が、通年の現金収入をもとめて都市部へ働きにでるようになって農家の兼業化がすすみ、じいちゃん・ばあちゃん・かあちゃんによるいわゆる「三ちゃん農業」となった。また、都市部ばかりでなく農山村でも、電気・プロパンガスをもちいた台所改善や風呂場改善がすすみ、薪炭をもちいなくなって、炭焼きの衰退とともに里山の荒廃が目だつようになった。長野市古牧地区が、三十八年十二月に調べた電気製品などの使用状況は表24のとおりである。

三十九年(一九六四)の東京オリンピックを機会に、建設ブームの状況が生まれ、テレビ(白黒・カラー)も急速に普及した。テレビは朝七時から夜一二時までの全日放送となった。このころ、切手ブームが生まれ、ボーリングブームが高まり、各地につぎつぎとボーリング場がつくられていった。

四十年には不況となったが、国債発行によって同年末ころから四十六年中ごろまでは、高度経済成長による「いざなぎ景気」とよばれる好景気がつづく。そこで、母親たちも家電製品の普及による家事労働の軽減や消費生活の向上をめざして、工場や商店にパートタイマーなどで勤めにでるようになり、核家族化のすすんだ都市部には「かぎっ子」とよばれる子どもが多くなった。四十三年には、県内小中学生の一二パーセントが家のかぎをもって登校しており、各地で学童クラブ・児童館の早期開設をもとめる動きが広かった。この年に始まった松代群発地震は、四十五年六月の終息宣言まで、地域住民に不安な生活をしいた。

四十一年には新三種の神器、カラーテレビ・カー・クーラー(エアコン)の「三C時代」が話題となり、大型耐久消費財時代にはいった。冷凍食品を入れる冷蔵庫・ステレオ・ガスレンジ・電気やガスの温水器・石油ストーブが、農山村にも普及していった。こうした近代化のすすむ反面、丙午(ひのえうま)年ということで、出産は一三六万人に減少している。前年より二五パーセントも減少するという、五行説の迷信にまどわされる非近代的な姿もあった。この年には交通事故が激増し、しばしば「交通戦争」という言葉がもちいられるようになった。四十二年十月一日から、市は「交通災害共済制度」を発足させた。また、青少年のシンナー遊びが流行し、死者もでた。

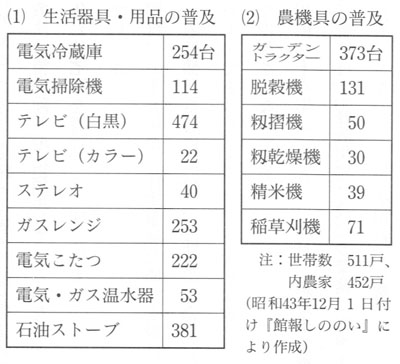

四十三年、わが国のGNP(国民総生産)は、西ドイツを抜いて世界第二位となった。中流意識の人びとがふえ、都市生活様式へ均質化して、消費水準の高まりとともに「昭和元禄」といわれるようになった。世帯も縮小傾向で、この年は日本の五六パーセントが核家族となり平均一世帯三・五人であり、長野市は平均一世帯三・八人(四十五年)であった。この年の篠ノ井信里地区五一一戸(農家四五二戸)の生活実態の一部をみると、表25のようである。

山村にも家電製品が普及して、マッチを使って火を焚(た)くということが少なくなった。また、農機具も共同化が減って、個人で購入して使用する傾向になってきたことがわかる。これらの購入や支払いのため、現金収入をもとめて勤めにでることになり、兼業化はますますすすんだ。

四十五年には四世帯に一台の自動車保有となり、「マイカー時代」にはいり「モータリゼーション」といわれるようになった。食料品店には、カップ麺や真空パックの餅なども並ぶようになった。農業公害やアトピーの子どもの増加によって、自然食に人気が集まり、市内に自然食の専門店も出現した。このころから、Tシャツ・ジーパンが青少年の間に、爆発的に流行した。「昔は十年一昔、今は一年一昔」という言葉も生まれた。この年に信越管内の電話は四〇万台に達し、県内の有線放送の普及率は七六パーセントで全国一位であった。

四十六年には米余りで、減反・買い入れ制限などと騒がれるようになり、同年からは「日本列島改造論」により、土地ブームがおこった。四十七年には市のごみは一日二三〇~二五〇トンにも達するようになっている。