石油危機(オイルショック)は、昭和四十八年(一九七三)秋、OPEC(石油輸出国機構)が中東戦争を背景に、原油の価格を一気に三〇パーセント引きあげ一〇パーセント供給減したことに始まる。原油をほとんど海外に依存しているわが国にとっては、その影響はきわめて大きかった。

民生用灯油の標準価格が固定されている限り、原油の値あげに応じて業者は、工業用価格をアップせざるをえず、この開きはますます大きくなった。業界側は、この段階で工業用が大量に出まわったことについて、「民生用は一般家庭の暖房用灯油を一八リットルずつ売る場合に限る」と狭義に解釈した。このため、店によっては店頭売りの客には品物がないとことわったり、配達する場合、その段階での大幅値あげはできず、品物だけとどけて「料金はいくらになるかわからない」と、つけとする場合もみられた。

四十八年十二月に発足した長野市消費生活安定対策本部は、消費者の苦情や情報を寄せてもらう特別電話二八-三七九四(日本はみな苦しい)を十二月二十六日から設置した(写真1)。市が電話局と相談し、あえて「皆苦しい」の番号を選んだ。対策本部の相談班(二人)がこの電話をうけ、苦情が寄せられた場合、調査班(三人)が出むいて実情を聞いたり処理に当たった。調査班のうち、二人は消費者問題に関心が高い主婦(嘱託)で、常時市内にでかけて、生活必需品五〇品目の店頭価格を調べた。このほかに交渉班(二人)も設けて、苦情や具体的な問題解決のために、商店や業界との窓口をつとめ、つぎのような成果をあげた。

市内本郷のある会社員は、四十八年四月に松本市から転入してきたが、灯油がなくなった。「ここ二、三日は寒くてやりきれないのに、生後五ヵ月の子どもの暖もとれない。きょう(四十八年十二月二十六日)はついに会社を休んで灯油を探しに歩いたが、どこも売ってくれない。なんとかしてほしい」と要請した。そこで、対策本部では県石油商業組合北信支部に斡旋協力をもとめた結果、同支部は市役所近くのスタンドを紹介してくれ、同人はようやく一八リットル入り一かんを手に入れることができた(『信毎』)。

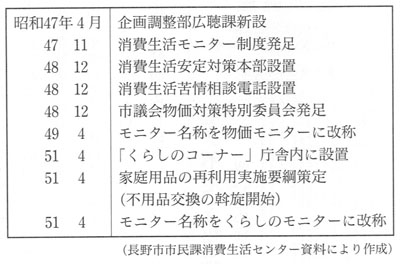

その後、市は消費者行政に力を入れるため、五十一年度から庁舎内に「くらしのコーナー」を新設する方針を固め(表1)、新年度予算案に人件費など約二〇〇万円を盛りこんだ。コーナーには専任職員二人を配置し、市民が気軽に欠陥商品や買い物にたいする苦情などの相談ができるようにした。専任職員の選考は女性をあて、とくに、相談員は消費問題に専門知識をもっている人のなかから選んだ。

これに先だって、石油危機の影響を受けている中小企業がふえているのに対応して、市は、四十九年八月、原材料の不足、高騰対策として設けた特別運転資金(限度額一〇〇万円)の融資対象を広げた。同資金は従来加工業者を中心にしていたが、以後は、商、工、鉱業、クリーニングや浴場、喫茶店などのサービス業まで広げた。償還は二年以内で、年利七パーセント、担保は原則として取らず、保証人は二人以内とした。

しかし、こうした歳出の増加を余儀なくされるいっぽう、柳原市長が四十九年度当初予算の説明で「石油危機、物価高、総需要抑制で財政運営の前途は楽観できないが」と前置きしたように、この時期の財政は、歳入増と歳出減をいかに実現するかにかかっていた。

市は、人件費高騰などを理由に、市営飯綱スキー場のリフト代を約二〇パーセントアップしたい意向で、五十年九月定例市議会に提案した。値あげしても依然、近隣のスキー場よりも安いとしている。もし値あげしないと、市の一般会計の持ちだしは、約一二〇〇万円にのぼるという。

財政難のため、五十一年度からの職員の削減を計画していた市は、五十年二月二十六日までに、正規職員六三人の削減案を決め、一部具体案を市職労に示した。長野市の職員数は二〇一六人であったが、市では財政難のおり、人件費削減を目ざして職員数削減を計画し、退職優遇策を一部手なおししたところ、五十年度末には八三人が退職することになった。五十一年度は新規採用を二〇人におさえる計画で、差しひき六三人の削減案を決めた。ところで、退職者のうち四九人は二年間の再雇用制度を希望しており、事務合理化などを考えれば、市民サービスの低下や労働強化にはならないとされた。

人件費は歳出総額にしめる割合が大きく、石油ショック後に初めてデータ化された「一般会計性質別歳出決算」(昭和五十一年度)によれば二四・八パーセントをしめており、普通建設事業費の割合(三二・九パーセント)につぐ高さであったが、六十年には二〇・一パーセントにまで削減された。

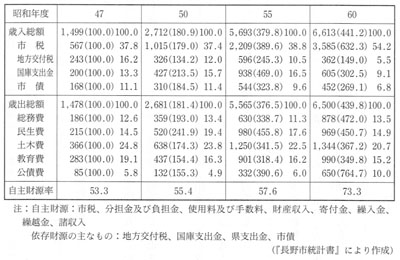

石油危機の影響を、一般会計決算の歳出によってみれば、四十八年から四十九年にかけて大幅な歳出膨張となっている。そのなかでも民生費の伸びが優先され、土木費が「総需要抑制策」で圧迫されているが、その後、後者は復活している(表2)。

いっぽう、歳入については四十九年までは市税・地方交付税・国庫支出金の三者が並行して増額されてきたが、地方交付税は五十年から、国庫支出金は五十年代半ばから減少している。これは、歳入にしめる自主財源の割合(自主財源率)の上昇傾向としてあらわれ、国家財政の逼迫(ひっぱく)を反映したものである。

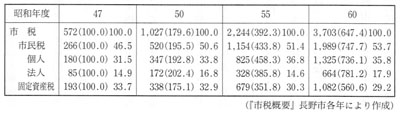

それを補ったのが、市税の一方的増額である。その増額の内容を表3によってみると、市税のうちの半ばをしめる市民税については、個人の割合が上昇し、固定資産税の増額が遅れぎみに推移している。五十年代まで公債(市債)の歳入にしめる割合はまだ目だっていなかったが、歳出にしめる公債費は六十年には一〇パーセントに達し、発行公債残高の累積を象徴している。その後の市財政の硬直化の要因を垣間(かいま)みられる。